3

3

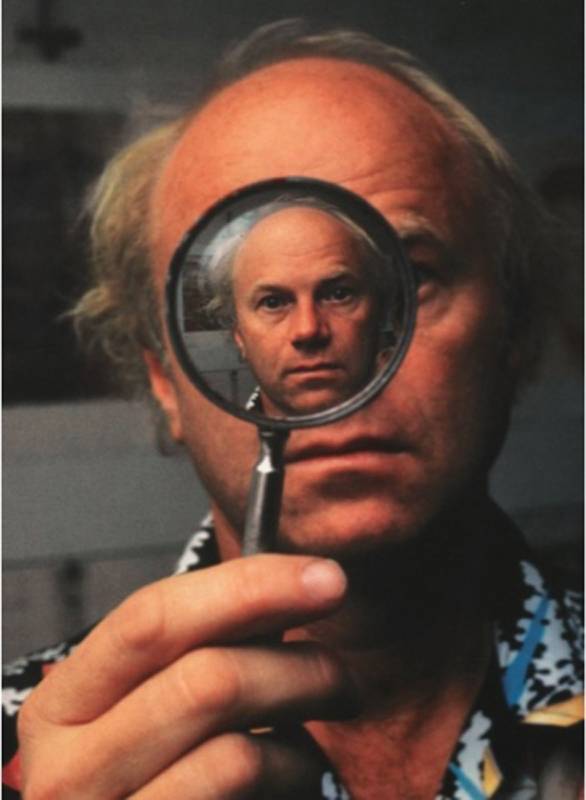

James Rosenquist : disparition d’une icône du pop art

Artiste majeur du mouvement pop art des années 60, James Rosenquist s'est éteint le 31 mars dernier à l’âge de 83 ans. Numéro revient sur sa rencontre avec l'immense artiste, interviewé lors de son exposition rétrospective au Musée Guggenheim à New York.

Par Éric Troncy.

“Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, vous n’avez qu’à regarder la surface de mes peintures, de mes films, de moi. Me voilà. Il n’y a rien dessous”, lançait Andy Warhol en 1967 à Gretchen Berg. Déclaration fracassante, maintes fois reprise, que James Rosenquist a probablement à l’esprit lorsque, en 2001, il déclare au sujet de ses nouvelles peintures : “On ne comprend pas le savoir d’un artiste, on ne voit que ce qui est à la surface.” Soixante ans après l’apparition du pop art (en pleine période de revival) et trente années après la mort de Warhol, la question reste encore en suspens : la surface de la peinture, ce tableau que l’on voit, que nous raconte-t-il de l’expérience du peintre, de son travail, de sa vie, de ses intentions ? Il est bien entendu très tentant de comparer les déclarations de ces deux artistes, que la critique d’art américaine Lucy Lippard comptait déjà, en 1966, parmi les cinq seuls artistes méritant l’appellation de “pop” (aux côtés de Claes Oldenburg, Tom Wesselman et Roy Lichtenstein).

Comme Warhol, qui entreprend d’abord une carrière de graphiste publicitaire, Rosenquist commence par être affichiste. Installé à New York après avoir quitté son Midwest natal en 1955, il peint des panneaux publicitaires pour gagner sa vie. C’est en partie ce savoir-faire qu’il met au service d’un projet plus ambitieux, exploitant également les stratégies de la publicité pour impressionner le spectateur : des images nettes, choc, qui vont droit au but. “La peinture est probablement plus passionnante que la publicité, alors pourquoi ne serait-elle pas exécutée avec le même brio et la même vigueur ?”, interroge-t-il alors. Il utilise des collages réalisés à partir d’éléments figuratifs découpés ici et là, et reproduit ses propres compositions sur des formats extra-larges : la peinture intitulée F-111, qu’il réalise en 1965 pour la galerie Leo Castelli, mesure rien moins que 26 mètres de long sur 3 mètres de haut – elle est d’ailleurs connue comme “la plus grande toile pop du monde”. Et déjà, il y est question de vitesse puisqu’elle représente un avion à réaction découpé sur plusieurs panneaux, qui semble traverser avec fracas les sujets peints sur les autres panneaux placés en alternance : une fillette sous un séchoir à cheveux, un plat de spaghettis, un plongeur sous-marin, un gâteau…

S’il est surtout connu pour ses toiles pop, figuratives et aux très grands formats horizontaux, James Rosenquist a pourtant déjà placé le spectateur dans des situations sinon extrêmes, du moins hors norme, qui inscrivent ce nouveau travail dans une réelle continuité de préoccupations. Ainsi, cette exposition légendaire, présentée à la galerie Leo Castelli en 1970 et intitulée Horizon : Home Sweet Home. Elle se présentait sous la forme d’une salle, dont les murs avaient été recouverts de 27 panneaux, dont 21 étaient colorés et 26 tendus de plastique argenté faisant miroir. Sur le sol recouvert de Plexiglas se répandait une fumée artificielle provenant d’une machine à effets spéciaux utilisée dans le cinéma, celle-ci était dissimulée mais son effet était bien visible : les spectateurs ne voyaient plus leurs pieds et commençaient à apercevoir leurs propres corps à partir des genoux. Et son inspiration pour cette œuvre formidable était parisienne : elle venait directement de l’observation des Nymphéas peintes par Monet à l’Orangerie, au milieu desquelles le spectateur était comme immergé dans la couleur.