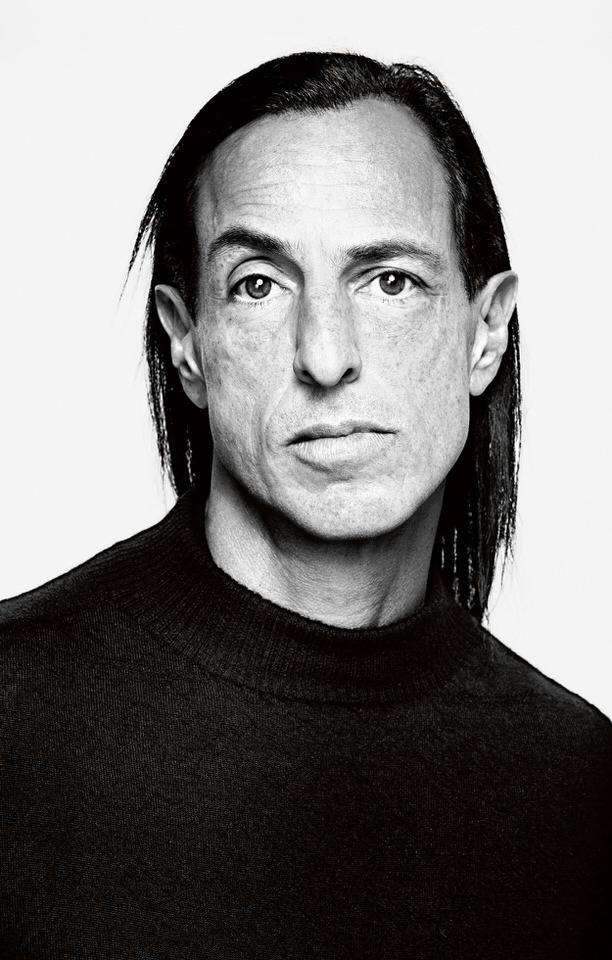

Entretien exclusif avec Rick Owens, créateur à l’univers fascinant

L’auteur de défilés aux allures de véritables performances artistiques évoque dans le Numéro de juin-juillet ses liens étroits avec les arts. Extraits.

par Delphine Roche.

Numéro : Votre mobilier est exposé en ce moment avec les œuvres de Carol Rama au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, quelle est la genèse de ce projet ?

Rick Owens : Depuis que nous avons lancé notre mobilier, nous recevons de plus en plus de propositions de la part des musées. Une vingtaine de pièces sont exposées avec les œuvres de Carol Rama, et le mélange est spectaculaire. Pour être tout à fait honnête, c’est l’affaire de Michèle [Lamy, son épouse et associée]. Je me serais contenté de produire le mobilier pour nous, mais Michèle nourrit une véritable passion pour le processus de fabrication, pour le dialogue avec les artisans, pour l’échange. Elle est plus étroitement liée au monde de l’art qu’à celui de la mode. Elle parcourt le monde en connectant les gens sur des projets, elle aime créer des synergies. Sans elle, tout cela n’aurait jamais vu le jour car j’ai un mode de pensée plus américain et plus masculin : j’aime trouver le chemin le plus court d’un point A à un point B. Le musée d’Art moderne nous a donc contactés pour nous demander de participer à l’exposition, et le résultat est assez saisissant. Nous avons commencé avec un grand banc noir. Michèle m’a envoyé une photo de l’installation, car je n’étais pas présent, et je lui ai répondu : “Oh ! regarde ! Tu es en train de pénétrer le musée avec une grande bite noire !”

Votre mobilier est désormais fréquemment présenté lors des grandes foires de design et d’art. Quelle perception avez-vous de cet univers plus cynique et impitoyable, probablement, que celui de la mode ? Avez-vous rêvé de devenir artiste avant de vous tourner vers la mode ?

[Rires.] Vous avez raison, je présume que l’univers de l’art est bien pire que celui de la mode… Mon désir initial était pourtant de devenir artiste.

Un artiste intense peignant avec son sang et son sperme ?

Pas vraiment. Je voulais être un artiste respecté pour sa légitimité intellectuelle et sa vision héroïque de l’art. Et j’étais intimidé, car je ne pensais pas pouvoir atteindre une telle rigueur intellectuelle. Mais plus tard, lorsque j’ai commencé la mode, j’ai compris que j’avais surestimé le monde de l’art. Je ne le connais pas très bien, et qui suis-je pour le critiquer ? Je devrais probablement fermer ma putain de gueule… Mais j’ai l’impression qu’après Andy Warhol, l’ironie est devenue une obligation, et que l’art a commencé à se regarder le nombril, à proposer des œuvres dont le seul sujet était le processus de la création artistique. L’art me semble aujourd’hui le produit d’un calcul, de manœuvres pour se connecter aux bonnes personnes, bien plus que la mode. Mais c’est justement ce qui est fascinant dans cet univers : il est glamour, sinistre et cupide.

Parmi vos inspirations, vous citez fréquemment les écrivains symbolistes ou l’architecte, décorateur et céramiste Georges Hoentschel. Appréciez-vous également des artistes contemporains ?

Je suis très superficiel, malheureusement, en matière d’art : j’ai besoin qu’une œuvre soit auréolée du prestige de l’histoire. L’urne de Georges Hoentschel, qui trône dans ma maison, possède un supplément de magie parce qu’elle a été conçue par un esthète légendaire qui travaillait pour Robert de Montesquiou – qui a inspiré le personnage de Des Esseintes dans À rebours, le roman de Huysmans –, et parce qu’elle a orné un temps la façade du musée des Arts décoratifs. Il fallait donc absolument que je me procure cette urne. Collectionner l’art contemporain, en revanche, revient essentiellement à parier, à jouer comme au casino. Dans l’intérêt qu’on porte à un tableau se mêle l’idée que son auteur est un artiste en devenir, un futur grand. On veut gagner, on parie avant tout sa propre réputation de prescripteur. Je n’ai pas de jugement à porter là-dessus, mais cette idée ne m’attire pas. Ce n’est pas le monde dans lequel j’ai envie de vivre. J’aime malgré tout Oscar Tuazon, il vient d’une lignée qui me parle : Steven Parrino, Donald Judd. Lorsque je pense à lui, je pense à ces artistes auxquels je l’associe. Mais si quelqu’un m’apportait une de ses œuvres sans m’en dire la provenance, je me dirais que c’est un morceau de bois, et je ne l’achèterais pas. Je pense vraiment en termes d’associations, mon appréciation de l’art n’est pas pure. Mon filtre de lecture est presque camp.

Mais aucune forme n’est jamais pure,

elle est toujours le produit d’une lignée qui l’a précédée, et toujours prise dans un réseau d’associations mentales.

C’est vrai, même pour la mode ou le mobilier. Parmi les millions de jupes noires qui existent dans le monde, pourquoi acheter celle que j’ai dessinée ? On achète ma jupe parce qu’on valide tout ce qui lui est associé. Ce n’est pas la plus belle jupe noire du monde. On achète une relique, une partie d’une histoire.

Cette histoire est la vôtre, et pas seulement celle de votre marque : Michèle et vous incarnez le monde très cohérent que dessinent votre mode et votre mobilier. Vous donnez une réalité à cet univers

qui est un mode de pensée, au-delà d’une simple proposition esthétique.

Nous montrons qu’il s’agit d’une manière tout à fait valide d’approcher la vie. Je n’ai jamais compris ces créateurs qui proposent sur le podium des visions flamboyantes, et, à la fin de leur défilé, saluent en jean et baskets : ils invalident leur propre proposition. Cette cohérence et cette incarnation pourraient cependant causer ma perte. Je pense souvent aux créateurs qui ont eu un moment de justesse et de clairvoyance, mais qui n’ont pas su évoluer ensuite, qui n’ont pas su voir qu’ils n’étaient plus en phase avec leur époque. J’imagine parfaitement ce genre de destin pour moi. Est-ce que je m’en rendrai compte ? Cela m’effraie tellement que j’anticipe déjà ce moment.

Préféreriez-vous être un mercenaire dépourvu d’obsessions personnelles ?

Non, cette idée me rebute. Je ne veux pas incarner l’avidité. Je préfère qu’on se souvienne de moi comme d’une personne qui savait qui elle était et n’a pas su dépasser son esthétique propre, plutôt que comme d’une personne qui a sans cesse absorbé puis jeté des idées.

Votre défilé masculin a tout au moins prouvé que vous étiez toujours capable de choquer le public.

Si j’avais fait défiler des hommes musclés sous de la mousseline transparente, personne n’aurait rien trouvé à redire. Mais le fait que ces garçons étaient tout à fait normaux, et que leurs pénis taient montrés d’une façon si désinvolte, voilà ce qui a choqué. Les pénis n’étaient pas traités avec déférence. Et ils n’étaient pas assez gros apparemment. En lisant les critiques négatives, j’ai réalisé que ces personnes extériorisaient un complexe infantile : leurs mères ont dû leur dire que leur pénis était laid et ratatiné. La nudité frontale est présente au théâtre, au cinéma, pourquoi pas sur un défilé de mode ?

La mode s’apparente au théâtre, votre geste relevait davantage du domaine de la performance qui, elle, a souvent exposé la chair, la réalité crue du corps.

Exactement, la réalité crue, voilà ce que je voulais montrer.

Vous êtes un esthète et…

Oh merci ! j’ai toujours voulu être un esthète. Un esthète dérangé.

… notre époque contemporaine est

obsédée par le lifestyle, la culture de consommation, une parodie d’esthétisme. Comment vous situez-vous dans ce monde ?

J’ai la chance d’évoluer parallèlement à ce monde, car je suis une force de proposition et je ne transige pas sur mon univers. J’ai aussi la chance d’être entendu. Bien sûr, nous avons des contraintes commerciales, mais j’adore la partie commerciale. J’ai l’impression de dialoguer avec les gens et d’être écouté, même si le dialogue est un peu passif et/ou agressif, car la réponse positive du public se traduit seulement par de l’argent. Mais c’est une réponse. Et une connexion.