15

15

Élisabeth Quin nous confie les secrets d’une allure folle

Une voix troublante, une intelligence vive, une culture phénoménale et un sens du style aiguisé… Élisabeth Quin est depuis plusieurs décennies l’une des figures cathodiques les plus inspirantes et attachantes d’un paysage médiatique souvent tape à l’œil et réducteur. À la tête, depuis 2012, du talk-show 28 minutes sur Arte, elle passe au crible l’actualité de manière souvent décalée. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à écrire à côté, comme en témoigne son dernier livre, Le détail qui tue : Petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna, imaginé avec son mari, le journaliste François Armanet, paru en octobre chez Flammarion. Un ouvrage drôle, piquant et érudit qui s’attarde sur les petits détails qui font l’élégance et définissent un style, du cache-nez d’Albert Camus aux vêtements oversized de Billie Eilish.

propos recueillis par Violaine Schütz.

Numéro : Comment est venue l’idée de ce livre ?

Élisabeth Quin : C’est parti d’une photo qu’on aimait beaucoup avec François (Armanet, le mari de la journaliste, qui a coécrit le livre, ndlr) de Dolly Parton, qu’on voit dans le livre. La chanteuse se tient devant sa bagnole et porte des bas plissés. Il se dégage quelque chose d’insolent et de très assumé dans ce bas qui plisse. Et ça nous a rappelé, en en parlant, il y a dix ans, une photo de Romy Schneider portant des collants noirs avec un petit trou. Ce trou ressemble à une représentation symbolique de la fragilité et de la vulnérabilité de cette femme. Comme le signe d’une aspiration béante en elle… À partir de ces deux images s’est tissée l’idée d’écrire un livre sur des artistes qu’on aime, allant de Marcel Proust à Billie Eilish. On voulait raconter leur rapport aux vêtements, aux accessoires ou à la nudité puisqu’on a Prince qui ose poser nu sur une pochette de disque.

Une première version du livre avait été publiée en 2013, qui a, depuis été épuisée. Quelles sont les différences avec cette nouvelle édition ?

En effet, une première version est sortie en 2013 et a été bien accueillie et traduite aux États-Unis et en Russie (très bizarrement). Le livre a été ensuite épuisé et en y repensant, avec François, on s’est dit qu’il y avait plein de gens qu’on n’avait pas eu la place de mettre dans la première édition, à cause des contraintes de pagination, et qu’on adorait. En en reparlant avec notre éditrice chez Flammarion, elle était emballée à l’idée qu’on rajoute une quarante d’artistes dont nous aimions infiniment la dégaine et le rapport à l’ornementation, que ce soit dans leur façon de se vêtir de manière quotidienne ou pour des occasions, de manière dramatique. Dans cette nouvelle édition, où certains textes ont été réécrits, on a même changé la couleur de la couverture et la photo.

Le premier ouvrage était violet…

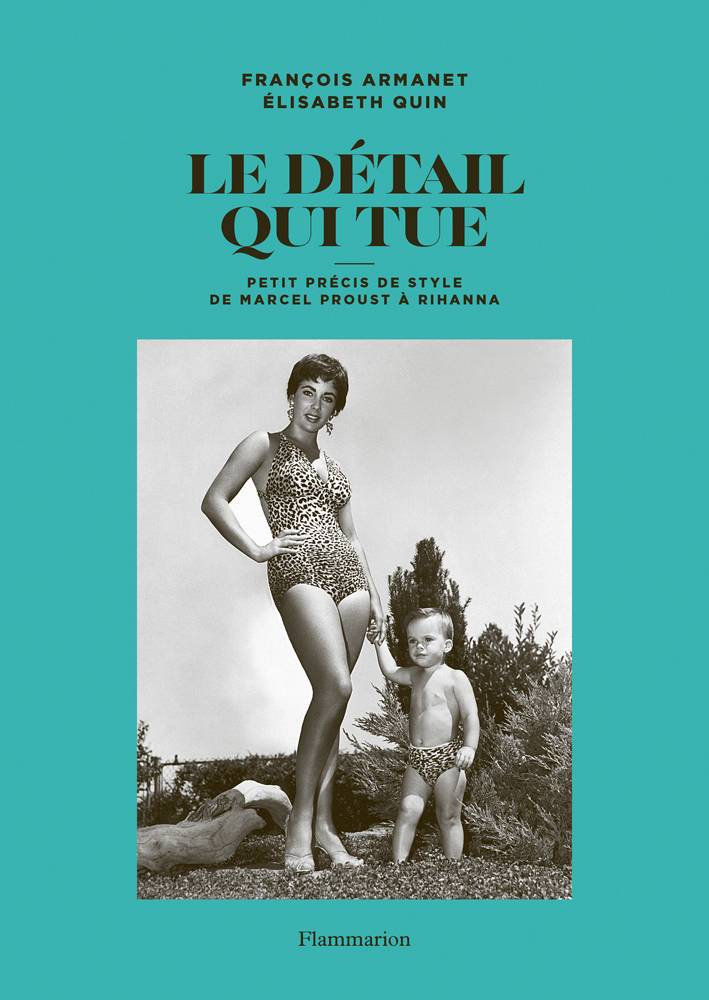

Oui, de la couleur d’une couleur de chaussette de cardinal assez laide avec une splendide photo de Marlene Dietrich totalement révolutionnaire débarquant en 1933 à gare Saint-Lazare (à Paris), flanquée de mecs, avec un panache insolent. Elle bravait d’ailleurs les arrêtés préfectoraux puisqu’il était interdit aux femmes de porter des pantalons. C’était susceptible de vous envoyer en zonzon (Paris s’évertuait à suivre une loi de 1800 interdisant aux femmes de porter des vêtements masculins, comme le pantalon, ndlr). Enfin, on imagine que Marlene Dietrich n’y serait pas allée, bien sûr. Le nouveau livre est d’un bleu turquoise très Tiffany & Co., avec une photo d’Elizabeth Taylor arborant l’enfant-trophée des décennies avant que soit à la mode. Et l’enfant porte un maillot panthère avec une couche culotte en dessous (c’est vraiment le détail qui tue). Ça nous a beaucoup fait rire.

Comment avez-vous choisi les personnalités qui sont dans le livre, et leurs photos ?

Le casting nous a pris des heures. On voulait couvrir plusieurs domaines : le cinéma, la littérature, la musique, la peinture, que les personnalités aient plusieurs nationalités et qu’il y ait autant d’hommes que de femmes. Il y avait des évidences : Katharine Hepburn, Cary Grant, Marvin Gaye, Miles Davis, Frida Kahlo… Chacun d’entre eux a sa manière de revendiquer quelque chose à travers ses vêtements ou ses bijoux. Il y a par exemple le peintre français d’origine japonaise Tsugouharu Foujita et cette photo complètement dingue de lui, qui est dans le livre, avec son cigare, en train de coudre. Il faisait ses propres vêtements, peignait, dessinait, créait des meubles. Il était complètement autosuffisant et fluide (en étant hétéro). C’était un personnage fascinant, devenu plus tradi en se convertissant au catholicisme à un moment donné de sa vie. Dans les années 20, 30, il était fou (fou-fou-jita, pourrait-on dire). Dans nos recherches, nous sommes aussi tombés par hasard sur des photos incroyables, notamment en regardant celles de nos amis photographes Jean-Marie Périer, Jean-Baptiste Mondino, Dominique Issermann…

Dans chacun des textes qui accompagnent les photos du livre, on se rend compte que les détails vestimentaires des artistes révèlent un trait de la personnalité ou une partie de la carrière de la star ?

Ce n’est jamais anodin. La partie révèle le tout. C’est vraiment métonymique. Même lorsque le détail vestimentaire semble contradictoire avec la personnalité de la personne. Par exemple, on voit dans le livre la peintre américaine Georgia O’Keeffe photographiée en 1961 devant sa gazinière, chez elle (à Ghost Ranch au village d’Abiquiú, au Nouveau-Mexique), avec une cuillère en bois à la main, et un tablier de cuisine. Et elle a l’air sévère et en même temps, elle semble s’amuser de son air pas aimable. C’était la femme la moins traditionnelle qui soit. Elle était très émancipée et avait plaqué son mec qui la trompait. Elle est allée vivre à l’autre bout des États-Unis, dans la pampa, seule, dans un lieu habité par les Indiens, un Vortex complètement magnétique. Et sur ce cliché, elle se met en scène devant un photographe en parfaite ménagère. Elle dit : « oui je porte un tablier mais je suis tout le contraire d’une femme asservie » dans un geste ironique, plein d’autodérision. C’est en fait un retournement de l’emblème de la ménagère des années 50 et 60 que l’on voyait partout dans les journaux à l’époque. C’est un peu comme quand l’écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien Curzio Malaparte portait, en 1954, un manteau « niche » avec son chien, un teckel nommé Pucci, qui en dépassait. Devant le photographe, il faisait le cabot et inventait un vêtement « niche ». Mais ce n’est pas qu’une fulgurance de style. Malaparte était un misanthrope absolu, qui avait vu la guerre de près et haïssait l’humanité toute entière. Il n’avait de faiblesse que pour les animaux, notamment les chiens. Il protège avec son manteau le seul être vivant qui lui inspire de la sympathie. C’est magnifique et ça va bien plus loin que le vêtement.

Dans le texte accompagnant une belle photo des acteurs Carole Lombard et Clark Gable, vous citez le tailleur Chevreuil qui disait, au XIXe siècle : « un habit est une idée qui flotte autour d’un homme »…

Je trouve cette expression très juste. Elle dit tout. « La forme, c’est le fond qui remonte à la surface« , comme l’écrivait Victor Hugo. Ce que l’on porte est un indice très fort de ce que l’on est. La façon dont on se présente au monde donne une idée d’un caractère, d’un tempérament. Les dandys considéraient qu’il fallait apparaître, faire un effet, puis immédiatement disparaître pour que naisse une persistance rétinienne chez celui qui regarde mais sans que cela habitue l’autre aux vêtements extraordinaires qu’ils portaient.

Quel est le détail mode qui vous touche le plus ?

Ce qui me touche, ou me navre, ce ne sont pas forcément des détails, mais la façon dont les gens ont envie de ressembler les uns aux autres, ou, au contraire, de signifier une singularité. Que ce soit chez des gens avec ou sans argent. J’aime ceux qui exaltent leur tempérament et leur caractère avec un objet, un matériau, une forme ou une forme de recyclage. Je m’intéresse surtout à la manière dont les gens s’emparent des vêtements, à ceux qui mettent des bâtons dans les roues des grands mouvements de mode et créent des mouvements parallèles. Plus qu’aux créateurs de mode eux-mêmes…

Dans votre livre, on se rend compte que certains détails vestimentaires qui font leur petit effet ne coûtent pas cher, comme le col relevé du pull tricoté d’Elvis Presley…

Le style est indépendant de l’argent et des emblèmes du luxe. On pourrait même faire du mauvais esprit en disant que plus on a de l’argent, moins on a son style propre. Le style est infiniment personnel et singulier, se situant en dehors de l’esprit d’appartenance à un groupe et du mimétisme. On se fabrique plus un style « contre », « qu’avec », en refusant la massification proposée par le prêt-à-porter. Le style, ce sont les empreintes digitales de la personne à travers le vêtement et l’ornementation. Ça peut être un style très minimaliste, relevant presque de l’invisibilité, mais qui laisse une empreinte visuelle forte grâce à une couleur ou une architecture du look. Ou une vulnérabilité, comme Romy Schneider qui « porte » sa fragilité sur ses vêtements ou quelque chose de presque enfantin, comme Françoise Dorléac arborant un bracelet de cheville. Sur le papier, rien n’est plus épouvantable qu’un bracelet de cheville, mais sur elle, c’est très joli.

« En tant que femme-tronc, le tronc se doit d’être luxuriant »

Le détail qui tue peut recéler un certain mauvais goût… On voit notamment la chanteuse du groupe de rock américano-britannique The Kills dans un manteau bleu pétard porté avec un pantalon rouge…

Oui mais tout dépend de la manière dont on joue de ce mauvais goût, avec une attitude, un regard. Si vous prenez l’exemple du bracelet de cheville, ça peut être très moche. Mais si vous remontez le long de la silhouette et que vous apercevez, dans le regard de la personne, une lueur de malice ou de défi, alors il s’agit de l’incorporation de quelque chose qui pourrait être du mauvais goût mais qui est transcendé par la manière dont cette chose est portée. Le mauvais goût, c’est un défi joueur.

Pour vous, qui est la personne la mieux habillée au monde et pourquoi ?

Alors, ça dépend des jours. Un jour, je vais dire un jésuite en robe de bure, avec des sandales de pénitent, incroyablement simple et délicat dans cet uniforme de la foi admirable et très architecturé. Un autre jour, je dirai Frida Kahlo dans l’une de ses robes issues du folklore mexicain dont les couleurs transcendent de manière extraordinaire la souffrance corporelle ou Audrey Hepburn, James Brown, Tilda Swinton (chic, panache et originalité absolue) ou Jackie Onassis. Ou bien Coco Chanel avec un polo de jersey et un pantalon très fluide dont on ne voit ni le début ni la fin.

Sur Twitter, un compte de fans nommé Les pulls de Quin recense vos meilleurs pulls portés à la télévision. À quel détail faites-vous toujours attention quand vous passez le soir sur Arte dans l’émission 28 minutes ?

On dit des journalistes qui passent à la télé et sont assis que ce sont des hommes-troncs et des femmes-troncs. Quand je suis de mauvaise humeur, je dis que je suis un cul de plomb et que je reçois des gens qui ont des vies extraordinaires alors que je suis assise sur une chaise toute la soirée. En tant que femme-tronc, le tronc se doit d’être luxuriant, flamboyant, provoquant, scintillant. Mais il m’arrive aussi de vouloir tout le contraire et de porter un pull noir avec un jean et des sabots fourrés. Ça dépend de mon humeur. Ce soir, je vais recevoir le metteur-en-scène de l’opéra rock Starmania, Thomas Jolly, donc je mettrais un pull fou en mohair du label Rose Carmine avec un col strassé et des dégradés de vert et de bleu turquoise. Soit quelque chose de pas sobre du tout. J’aurais voulu arborer un truc à paillettes mais je n’ai pas eu le temps d’en faire rentrer un. À la télévision, il faut avoir peur de rien. Surtout que je suis sur Arte, qui est une chaîne à part. J’ai les cheveux gris, je ne suis plus un poulet de printemps, j’ai plus de 30 ans, donc je peux me permettre tout et n’importe quoi.

Vous assumez, depuis un moment, les cheveux gris. Je trouve ça formidable…

Oui, ça va faire dix ans que je les assume. C’est une manière de taquiner, post-mortem, mon père, le bien-aimé, disparu il y a sept ans. Quand j’avais les cheveux gris, il me disait que je ressemblais à une vieille femme. Et je lui répondais : « mais non, regarde comme je fais jeune avec. » C’était une bagarre quasi quotidienne car il possédait une conception de la femme particulière. Une femme ne pouvait pas, à part si elle était octogénaire, afficher des cheveux gris. Je le taquine quotidiennement outre-tombe aujourd’hui en lui signifiant : « Tu vois, tu n’avais pas toujours raison. J’ai les cheveux gris et je suis à peu près présentable. »