18

18

Faut-il encore aller voir un film de Clint Eastwood?

Depuis hier, les cinémas français sont pris d'assaut par le trente-huitième film de Clint Eastwood : “Le Cas Richard Jewell”. Le long-métrage revient sur un drame qui a fait trembler l'Amérique en 1996, alors que la ville d'Atlanta accueille les Jeux Olympiques d'été : une bombe explose au beau milieu du village olympique, tuant deux personnes et en blessant cent-onze autres. Comme à son habitude, Clint Eastwood porte à l'écran une histoire où s'entremêlent une vision étriquée de l'héroïsme à l'américaine, une apologie des combats individuels, un patriotisme (trop) évident, le tout saupoudré d'une vision rance et caricaturale de la femme.

Par Chloé Sarraméa.

Clint Eastwood connaît bien la recette du cinéma américain qui s'exporte et fait vendre. Il l’a même inventée. Elle tient à la superposition de plusieurs éléments : des acteurs castés pour des rôles dits à Oscars, où les transformations physiques sont toujours plus spectaculaires ou inattendues (Hilary Swank en boxeuse enragée dans Million Dollar Baby ou Morgan Freeman en Nelson Mandela dans Invictus), des histoires se déroulant majoritairement sur le sol américain (J. Edgar, 2011), avec des protagonistes presque toujours masculins (de 15h17 pour Paris à Gran Torino, les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés) et relèvent du patriotisme (American Sniper, 2015) – bref, un cinéma pro-américain. Et, pour faire de ces ingrédients une recette viable, rapportant des millions de dollars au box office américain, Clint Eastwood livre une mise en scène des plus lisses, évitant toute innovation et toute surprise, mais prenant le spectateur par la main, selon un schéma (trop) évident – une présentation des personnages au début, un bouleversement, une intrigue haletante et une fin où la morale et l’éthique sont récompensées (Sully en 2016, Le cas Richard Jewell en 2020).

Si la recette n’est pas forcément mauvaise, certains films de Clint Eastwood sont des chefs d’œuvre (Gran Torino en 2008, Mystic River en 2003), et si, parfois, Clint Eastwood semble déroger à ses propres règles, imaginant à quelques reprises des personnages féminins au coeur du récit (le rôle principal de l’Échange est une femme, campée par Angelina Jolie, idem pour Hilary Swank dans Million Dollar Baby) et remettant (un peu) en cause sa chère partrie, les États-Unis, et son système judiciaire et médiatique (dans son dernier film Le cas Richard Jewell), l'oeuvre de Clint Eastwood trouve toujours le même leitmotiv (du moins depuis Mémoires de nos pères en 2006) : un ancrage dans la réalité où sont célébrés des personnages ordinaires devenus des héros made in America.

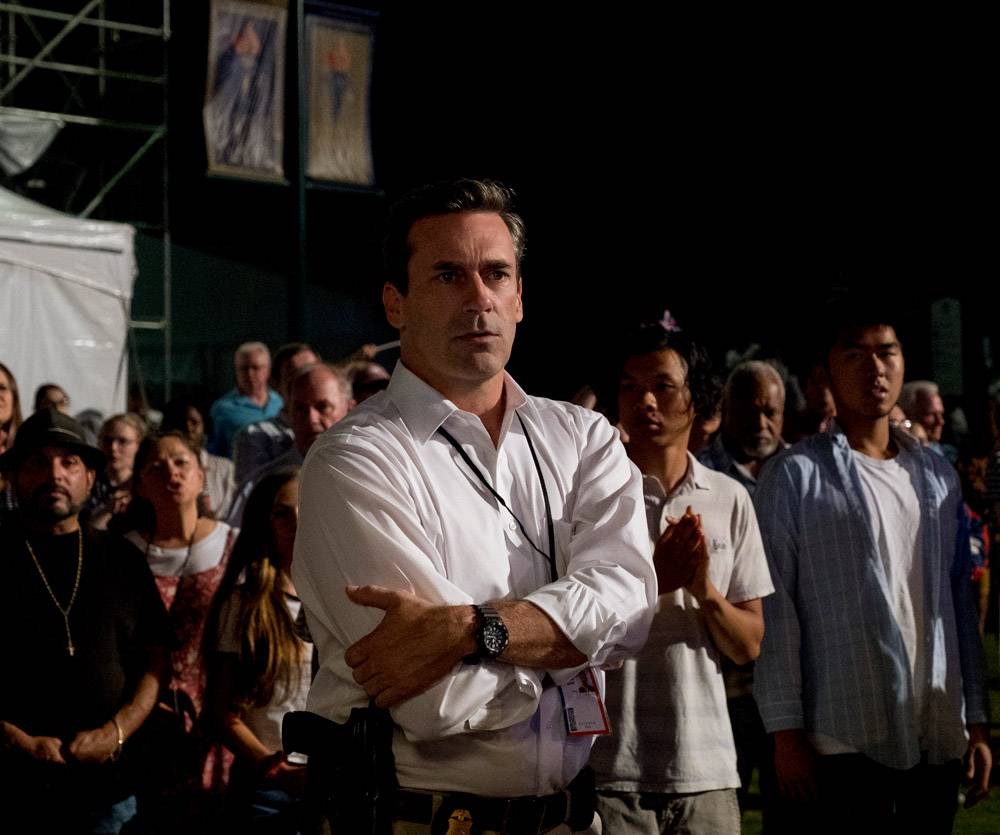

Une vision eastwoodienne de l'Amérique

Le trentre-huitième film de Clint Eastwood (90 ans cette année et soixante-cinq ans de carrière à Hollywood), suit étape par étape la “recette eastwoodienne” du cinéma : un attentat est commis à Atlanta dans la nuit du 26 juillet 1996, touchant en plein coeur la partie américaine – déjà meutrie par l'explosion en plein vol d'un avion au large de Long Island – qui organise alors les Jeux Olympiques d'été. Un simple agent de sécurité, Richard Jewell (campé par le génial Paul Walter Hauser) obèse et vieux garçon, prévient tout de suite la police lorsqu’il tombe sur un sac à dos blindé d’explosifs. Comme à l’accoutumée aux Etats-Unis, les chaînes d’information en continu s’empressent d’en faire un héro national tandis que les maisons d’édition s’arrachent les droits des mémoires qu’il n’a même pas encore écrites. Lorsque le FBI accuse le pauvre homme d’avoir posé la bombe, tout le monde déchante : il devient alors l’ennemi numéro 1 (loin des attributs glamour de celui que l’on surnomme ainsi dans l’Hexagone, Jacques Mesrine), soupçonné d’être bien plus malin qu’il n’y paraît : il est vulnérable, ce qui en fait donc le coupable idéal.

Après avoir mis en scène l'attentat manqué du Thalys en août 2015 dans le très ennuyeux Le 15h17 pour Paris, le cinéaste américain semble à tout prix vouloir nous inculquer sa vision de l'héroïsme. Portrait insipide d'un drame qui a secoué la société civile, Le cas Richard Jewell incarne tristement l’univers de Clint Eastwood : un héros malgré lui, peu (ou pas) de personnages féminins forts et une vision américano-centrée qui finit par lasser. Même s'il comporte quelques innovations – dont les quelques touches d'humour assez bien calibrées, notamment à travers la relation entre Richard Jewell et son avocat (Sam Rockwell) et le caractère émouvant du personnage principal faisant figure d'anti-héro – le dernier long-métrage de celui qui soutient le plus grand lobby des armes aux États-Unis (NRA) est un voyage peu nécessaire et caricatural dans les limbes de tout ce que l'Amérique renferme de plus rebutant.

De la femme journaliste (Olivia Wilde) qui n'hésite pas à coucher avec un cadre du FBI pour faire les gros titres et remonter (un peu) dans l'estime de son rédacteur en chef, à l'avocat penaud, prêt à mettre la clef sous la porte – ingurgitant en masse des barres Snickers ultra sucrées et n'ayant aucune considération pour sa secrétaire russe : tous les clichés sont là. Les personnages les plus pitoyables ou détestables sont passés en revue, dans un pseudo effort de dénonciation qui gagnerait beaucoup à se teinter de crauté. Ces portraits de personnages fautifs ou lamentables et cet acharnement à capter ce qui fait l'essence même de l'Amérique (patriotisme, inégalités et rêves avortés de grandeur) nous font remarquer une chose : au cinéma, on n'a plus envie de voir le pays de l'Oncle Sam filmé des mains de Clint Eastwood.

Le cas Richard Jewell (2020) de Clint Eastwood, actuellement en salle.