26

26

Les paysages liquides d’Alexandre Lenoir, à la frontière du rêve et du réel

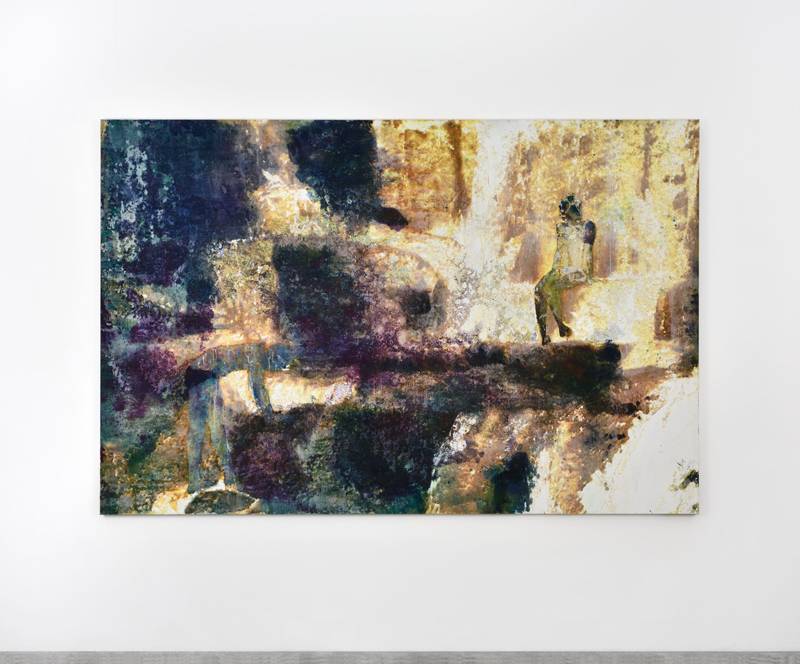

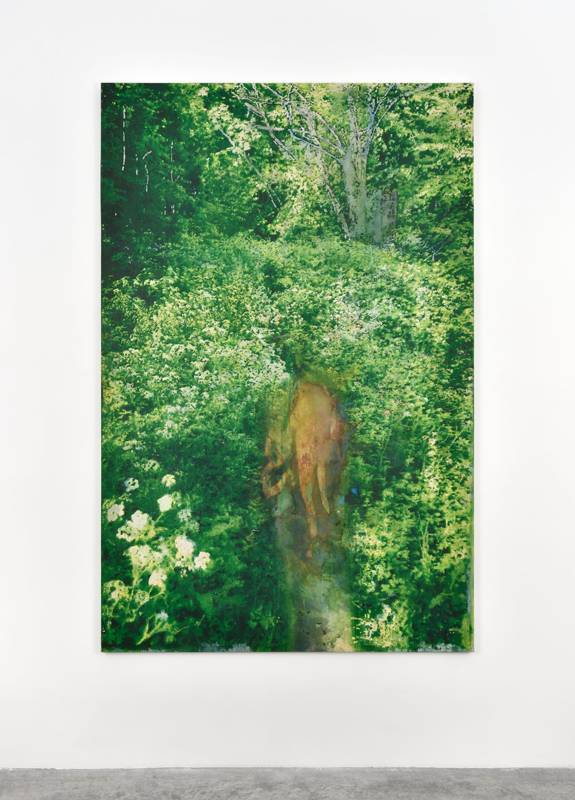

Âgé de 29 ans, l’artiste Alexandre Lenoir peint à l’échelle 1 des paysages denses et oniriques à la frontière de la figuration et de l’abstraction, à l’aide de multiples couches de peintures et de morceaux de scotchs retirés progressivement. Son approche originale du médium lui a valu hier d’être élu nouveau lauréat du prix Jean-François Prat, qui récompense chaque année depuis 2012 les figures émergentes de la peinture contemporaine. À l’occasion de sa toute première exposition monographique à la galerie Almine Rech, en 2020, Numéro avait échangé avec l’artiste sur son histoire avec la peinture et les secrets de sa pratique…

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

Vous choisissez d’investir de très grandes surfaces qui créent un rapport d’échelle immédiat avec le spectateur. Pourquoi?

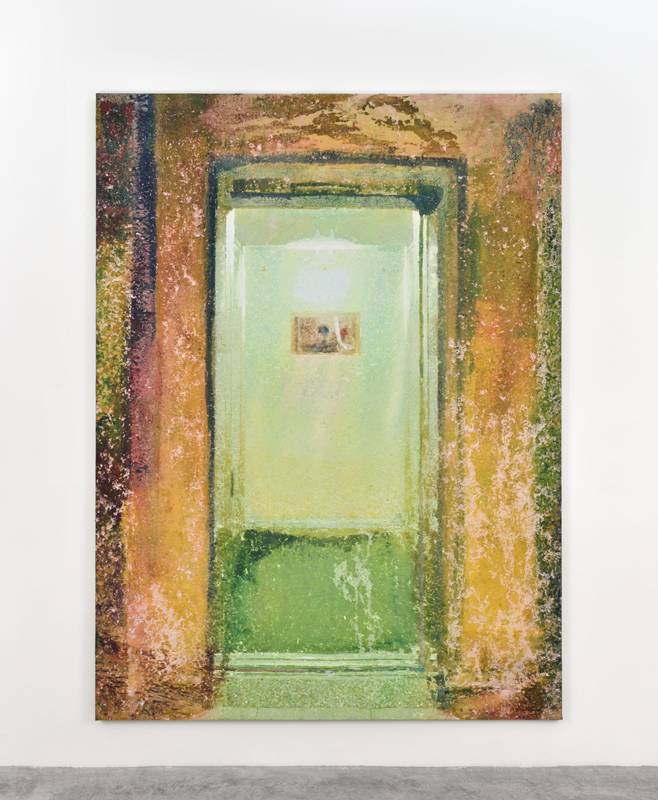

C’était un choix très spontané, car mes premières peintures mesuraient déjà 2 mètres par 1,25 mètre. Si certains voient la peinture comme une fenêtre sur le monde, je vois mes toiles comme des portes : des portes vers le végétal, vers des moments de vie… Je souhaite provoquer une immersion qui crée une ambiguïté avec l’objet que l’on regarde. Lorsque l’on sait qu’on regarde un tableau, il n’y a pas de doute, mais face à l’un de mes objets hybrides qui prennent toute la surface du mur, et dont les gouttes sont exactement à la même taille que dans la réalité, on a cette demi-seconde d’incertitude pour se demander : est-ce la toile qui est dans notre espace ou nous qui sommes dans l’espace de la toile? C’est cette juxtaposition des réalités qui m’intéresse.

“Je souhaite que la peinture me lie avec le spectateur, qu’il puisse se l’approprier comme s’il avait vécu le moment.”

Votre procédé pictural passe notamment par la révélation, à l’aide de morceaux de scotch que vous recouvrez de peinture puis retirez une fois la surface sèche. D’où vous est-venue cette idée?

Cela a commencé avec une toile intitulée Les Cévennes, où pour représenter la surface de l’eau et ses reflets, je devais trouver une manière d’appliquer le moins de coups de pinceau possible. Sont alors entrés en scène les scotchs, qui étaient une manière de préparer le terrain à mes lavis de peinture que je passais latéralement sur la toile comme une imprimante. À la fin, lorsque j’ai ôté les scotchs, j’ai vu une image comme si je l’avais rêvée, dont l’architecture et les cadres étaient présents à l’origine mais à l’intérieur de laquelle la peinture a pris toute sa place. Par la suite, j’ai développé un rapport très intime avec cette méthode translative qui m’amène a masquer, recouvrir puis découvrir. En somme, c’est une forme de révélation qui peut évoquer la révélation en photographie. Celle-ci me permet de laisser un espace de liberté au spectateur qui regarde la toile à la fin, car je ne veux pas être le seul à lui imposer l’image.

“Est-ce la toile qui est dans notre espace ou nous qui sommes dans l’espace de la toile? C’est cette juxtaposition des réalités qui m’intéresse.”

La réalisation et la finalisation de vos toiles prend souvent des mois, voire des années. Quand et comment décidez-vous que l’œuvre est achevée?

Comme je ne vois pas la surface de la toile quand je la travaille, je sens seulement l’énergie qu’elle a pu recueillir et la fin s’impose par elle-même. Ma manière transversale d’envisager la peinture m’impose sa finalité : une fois que j’enlève les scotchs, je n’y retouche plus. C’est assez difficile, d’accepter quelque chose qu’on ne voit pas, mais c’est aussi cela qui m’intéresse. En plus de la peinture, mes assistants et moi donnons de l’énergie humaine et c’est elle qui peint, au-delà de nous, de notre désir et de notre œil.

“Le travail artistique a une valeur, et il ne s’agirait pas de la galvauder en la substituant par son image numérique.”

Ces dernières semaines, on a vu des artistes, musées, foires, galeries et commissaires redoubler d’idées pour exposer de l’art sans passer par l’expérience in situ. Vous avez vous-même proposé des vues à 360° de vos installations. Quel regard posez-vous sur ces initiatives?

Il y a à peu près 5 ans, j’ai réalisé des Google Street Views afin de présenter mes toiles au mieux sur Internet, en les installant dans ces espaces virtuels autour desquels on peut tourner. C’était pour moi une manière de donner plus d’informations qu’une photographie de la toile en provoquant une expérience plus immersive. Actuellement, chaque artiste, musée et galerie cherche à tenir le fil et garder la connexion avec son public, et c’est important. Le média principal est la plupart du temps notre téléphone, qui est à la fois un outil très intéressant mais dont je me méfie. Le travail artistique et plastique a une valeur, et il ne s’agirait pas de la galvauder en la substituant par son image numérique. Le piège dans lequel on pourrait tomber, c’est que le virtuel permette de faire en moins bien ce que l’on peut déjà faire dans la réalité. Or, le virtuel offre des possibilités infinies et permet de recréer des expériences, on le voit d’ailleurs en ce moment avec des artistes qui utilisent Instagram ou Tik Tok comme de véritables supports d’expression. Il faut envisager ces réseaux comme de véritables plateformes créatives plutôt que de simples outils de communication. Je pense qu’a posteriori, ce qui va se passer sera très intéressant. De nouvelles idées s’inspireront de ces essais et tâtonnements que l’on observe aujourd’hui.

“En l’espace d’une semaine, beaucoup de choses ont changé mais l’art reste un repère immuable et universel.”

Pourquoi pensez-vous que l’art est particulièrement nécessaire en ces temps difficiles?

L’art est l’une des seules choses qui ne peut pas changer et ne peut pas être remis en question de manière arbitraire. Dans une période comme celle que l’on vit actuellement, tout est chamboulé : nos héros d’aujourd’hui sont des personnes qu’on détestait juste avant, et inversement, on recrée un rapport à soi-même… En l’espace d’une semaine, beaucoup de choses ont changé mais l’art reste un repère immuable et universel.

Sur ses toiles de 2 mètres par 3, Alexandre Lenoir peint des moments suspendus entre le réel et le rêve, irradiés par la lumière du soleil et animés par les couleurs de la végétation luxuriante des jardins ou l’ondoiement des reflets de l’eau. Dans ces décors chatoyants et intimes où les quelques personnages diffus semblent se fondre jusqu’à disparaître, un élément s’élève, triomphant : la peinture. Face à cet impressionnant déploiement de matière, appliquée scrupuleusement par le peintre pendant des mois à travers de nombreuses couches de lavis, le spectateur n’a d’autre choix que de se laisser immerger dans ces paysages à taille humaine, aussi liquides qu’éthérés. À l’occasion de sa toute première exposition à la galerie Almine Rech, actuellement fermée au public, Numéro s’est entretenu avec ce jeune artiste français

Numéro : Tout d’abord, comment la situation actuelle impacte-t-elle votre pratique artistique?

Alexandre Lenoir : J’ai mon atelier à Paris où nous sommes trois, mais en ce moment je travaille dans un atelier à la campagne. Après l’exposition chez Almine Rech, j’avais besoin de me retrouver seul et de retrouver un rapport direct avec ma peinture. Quand je suis tout seul, je peux me permettre de prendre des risques qui m’amènent à découvrir de nouvelles manières de travailler.

Comment a commencé votre histoire avec la peinture?

J’ai découvert la peinture à l’âge 17 ans, quelques mois avant d’entrer aux Beaux-Arts de Paris. À partir du moment où j’ai commencé à la peinture je n’ai plus touché à autre chose, ni au dessin ni à la sculpture. Dès le départ, j’ai eu l’intuition de peindre à échelle 1, d’utiliser les trois couleurs primaires et le blanc comme une matière : ces critères sont devenus mon fer de lance. Jusqu’à présent, j’ai conservé la même manière de travailler en opérant des focus différents.

“Lorsque l’on rentre dans l’une de mes expositions, je n’ai pas envie que l’on se pense face à un tableau mais plutôt dans un rapport entre l’humain et la matière. ”

Avez-vous été confronté à un rejet de la peinture durant vos études et les débuts de votre carrière?

Durant les premières années de ma pratique, je n’avais aucun intention de m’inscrire dans une filiation liée à l’histoire de la peinture, qui possède un héritage très impressionnant. Dès que l’on rentre aux Beaux-arts de Paris on y voit écrit en lettres d’or “Poussin” et “Ingres”, on peut vite être effrayé! C’est pourquoi j’ai choisi de considérer la peinture avec un “p” minuscule, à l’état de matière. Ainsi, lorsque j’ai voulu représenter de l’eau, je me suis enfermé dans mon atelier pendant des jours et j’ai pris le temps de trouver ma propre manière de le faire plutôt que de m’inspirer de la façon dont les peintres l’avaient fait auparavant. C’est important de faire sortir le travail du fond de nous-mêmes, que la technique émane du rien. Lorsque l’on rentre dans l’une de mes expositions, je n’ai pas envie que l’on se pense face à un tableau mais plutôt dans un rapport entre l’humain et la matière.

Vos sujets évoquent souvent des scènes intimes du quotidien, dans l’encadrure d’une maison ou la végétation luxuriante d’une forêt. Comment les choisissez-vous?

J’utilise beaucoup de prises de vue que j’ai faites, mais jamais dans une perspective photographique : quand je prends un cliché, je pense tout de suite à ce qu’il pourrait donner en peinture. Ensuite, je plonge mon atelier dans le noir et je projette en vidéo projecteur l’image à l’échelle de mon support afin de définir une architecture, une base. Cela m’amène à en masquer plusieurs parties jusqu’à ce que certaines formes m’échappent totalement. Je souhaite que la peinture me lie avec le spectateur, qu’il puisse se l’approprier comme s’il avait vécu le moment, et cette technique de figuration partiellement maîtrisée permet cela.