25

25

Les créatures étranges du peintre Sean Landers

Ce grand peintre figuratif américain expose sur la toile des notes tirées de son journal intime, des personnages étranges et des créatures mystérieuses qui représentent l’artiste. Créé bien avant l’ère du selfie, son art semble prémonitoire

Par Éric Troncy.

Plankboy est de retour ! L’attachant petit personnage fait de planches de bois est apparu dans l’œuvre de Sean Landers au début des années 2000 et y a fait ensuite de brèves apparitions ponctuelles. En décembre, c’est lui qui a tenu le rôle principal dans l’exposition que la galerie Rodolphe Janssen à Bruxelles consacrait à l’artiste et qui présentait ses nouvelles toiles. Cette exposition était l’occasion de redécouvrir l’œuvre de ce peintre américain né en 1962 dans le Massachusetts, installé à New York depuis le milieu des années 80, et qui n’a pas eu d’exposition personnelle en France depuis vingt ans (la dernière eut lieu à la galerie Jennifer Flay en 2001). Une œuvre à laquelle le temps qui a passé donne des couleurs prémonitoires.

On avait quitté Plankboy, assemblage sommaire de planches de bois rivetées, autour des années 2000, à la galerie de Friedrich Petzel de New York. Comme un personnage de série télévisée qui se serait absenté durant quelques saisons, on le retrouve à Bruxelles, sur quatre nouvelles toiles le montrant occupé à des activités simples qui renvoient aux mythes grecs d’Icare, de Narcisse ou de Sisyphe… et l’on perçoit immédiatement combien cette charmante marionnette est probablement une métaphore de l’artiste en général, et de Sean Landers en particulier. Il est fait de bois, comme les châssis sur lesquels sont tendues les toiles des peintres, et, par exemple, contemple son reflet dans un plan d’eau au milieu d’une forêt. Ailleurs il pousse une pierre aussi grosse que lui sur une pente sacrément inclinée… pas facile la vie d’artiste ! “Il est plus pur et sincère que moi. Dans notre époque troublée, cela fait

S’il est aujourd’hui l’un des grands peintres contemporains, c’est la sculpture que Sean Landers étudia dans les années 80, au Philadelphia College of Art, puis à Yale University School of Art (où Vito Acconci fut son professeur). Il explique avoir appris la peinture avec sa mère et sa grand-mère, toutes deux peintres. Il sortit diplômé de Yale et partit à l’automne 1986 s’installer à New York, dans un immeuble de l’East Village, avec Richard Phillips et quelques autres – John Currin avait son atelier de l’autre côté de la rue, et Lisa Yuskavage n’était pas loin. Si bien que dans cet East Village où commençaient de s’épanouir les “néoconceptuels”, Peter Halley et Jeff Koons en tête, se trouvaient aussi d’autres conceptuels ayant, eux, choisi la peinture figurative. Depuis Yale, Landers réalisait de grandes sculptures en bois représentant des batailles d’animaux inspirées par la peinture classique : “Dans les écoles d’art, à l’époque où le minimalisme et l’art conceptuel étaient enseignés, on considérait vraiment que l’art figuratif était la pire chose qu’on puisse faire. C’était considéré comme absurde et risible, alors, bien sûr, comment pouvais-je y résister ?” dit-il. Les notes qu’il prenait à même les murs de son atelier, les transformant en une sorte de journal plus ou moins intime, prirent le dessus sur toute autre forme d’expression et quelque chose se produisit lorsqu’il les transféra sur un bloc-notes. “La première fois que j’ai écrit dans un carnet et que j’ai scotché la page sur mon mur, comme une œuvre, cela a suscité une réaction immédiate. John Currin est passé, et j’ai vu que cela lui inspirait une idée : ce n’était pas de l’écriture, et certainement pas non plus de la peinture. C’était quelque chose d’étrange, situé entre les deux, et peut-être que cette œuvre essayait de créer son propre espace.” C’est ainsi une centaine de pages manuscrites venant d’un bloc-notes qu’il exposa en 1990 à la Postmasters Gallery de New York, extraits d’un journal racontant autant ses peines de cœur que la lutte d’un jeune artiste de l’East Village pour survivre, utilisant un personnage portant son nom (“Il est moi à 90 %”), parfois un alter ego. L’œuvre picturale de Landers qui suivra sera tout entière contenue dans ce journal. Entre biographie et fiction, elle expose son auteur de la manière qu’il décide, n’hésitant pas à se mettre en scène… En somme, elle évoque l’exposition de soi qui, une trentaine d’années plus tard, deviendra le mode d’expression induit par les réseaux sociaux, un mode d’expression plus proche de la téléréalité que de la télé. Landers évoque d’ailleurs l’influence de la série télévisée An American Family, réalisée en 1971 : considéré comme la première manifestation de la téléréalité, ce programme suivait au plus près la famille Loud, de Santa Barbara.

Le journal et les notes furent transférés sur toile : l’artiste s’y expose exactement comme on s’expose aujourd’hui sur Instagram, veillant parfois à obtenir le meilleur angle, cherchant, à d’autres moments, celui qui suscitera l’apitoiement, et à d’autres encore, s’écartant de la réalité pour donner l’illusion d’autre chose. Ainsi la toile Fart (1993), de trois mètres de long, est-elle constellée d’une centaine de petites notes parmi lesquelles on trouve : “Femme bienveillante, je t’aime”, “La nuit dernière je suis allé à une fête dans le milieu de l’art et je n’ai pas réussi à gérer”, “Helena vient juste de me téléphoner de l’aéroport et je l’aime”, “Au moins je ne me sens plus du tout rejeté”, “Assez de toi qu’en est-il de moi”, “Je dois des excuses à l’Allemagne”, “Je m’aime tellement”, “Macaulay Culkin est mon acteur préféré”, “Je ne suis pas le loser que vous voyez tous en moi”, “J’ai besoin d’une thérapie mais je ne la suivrai pas pour rendre mon art plus fou”… L’œuvre Sloth (2001) raconte une autre histoire : “J’habite à moins d’un mile du World Trade Center. Le 11 septembre, j’étais dans mon salon avec ma fille de 2 ans, Pénélope, assise sur mes genoux, quand nous avons entendu le rugissement d’un avion qui volait trop bas. […] Je suis entré dans une période d’inactivité prolongée. Pendant presque trois mois complets, je suis resté assis sur une chaise pendant huit heures d’affilée, dans mon studio. La chose la plus productive que j’aie faite, c’est de me masturber en regardant du porno sur Internet.” Le texte, quel qu’il soit, devient alors un motif de composition parfois réduit à sa simple signature – longtemps avant Josh Smith. Et aux textes se sont progressivement ajoutées les images, alter ego ou créatures curieuses, parties d’anatomie parfois, comme dans The Ether of Memory (1994), constellée de seins. “C’était juste tellement tabou dans cette époque où la moindre transgression du politiquement correct suscitait des réactions primaires et épidermiques, que je n’ai pas pu résister”, avoue Landers, qui explique aussi que toute tentative d’associer politique et esthétique dans une œuvre d’art est a priori hors sujet.

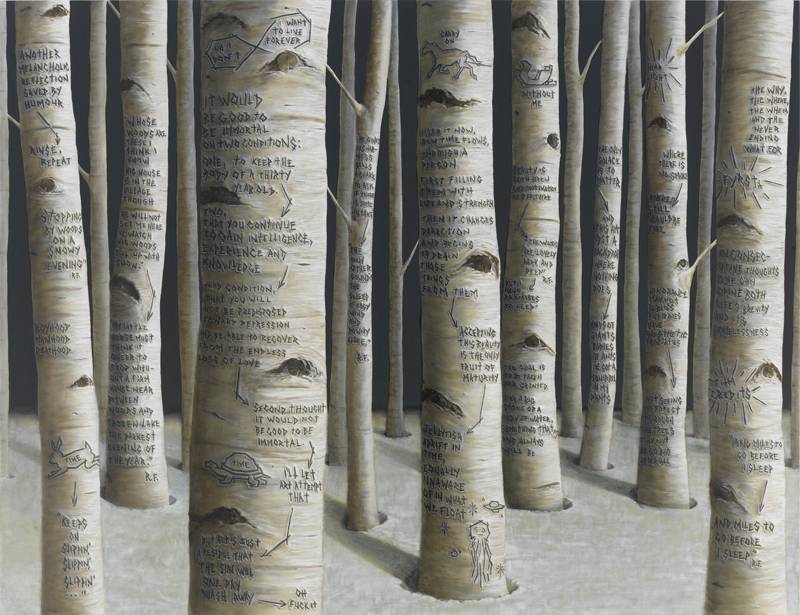

Le texte est souvent présent dans ses œuvres : aux notes se sont adjoints des panneaux de direction surnuméraires qui indiquaient plutôt des anecdotes que des directions, des bibliothèques de livres exposant leurs titres extravagants, des forêts de bouleaux aux troncs gravés d’écritures… Il est aisé d’évoquer aujourd’hui toutes sortes d’influences, mais il est remarquable d’avoir, au début des années 90, lorgné plutôt du côté de Magritte, de Picasso et de Picabia, comme le revendique Landers : “Si l’on veut résumer, le xxe siècle en art a été divisé entre ce qui est devenu possible grâce à Picasso, et ce qui est devenu possible grâce à Duchamp. Presque tout le monde veut être dans l’équipe de Duchamp, car qui va remonter ses manches, montrer ses biceps et dire : ‘Je suis un peintre’ ? J’ai fait toute une série inspirée par Picasso, et elle se terminait par une lettre qui disait : ‘Picasso, je veux être comme toi.’”

Les animaux au pelage remplacé par des tissus de tartan qu’il a peints plus récemment explorent, eux, la tradition surréaliste dont il ne s’est pas détourné et font l’éclatante démonstration d’une fantaisie connaissant peu de limites. Comme Plankboy, un personnage de clown apparu en 1996, qui fit son retour dans la peinture de Landers lors d’une exposition à New York : il est cette fois représenté seul sur la mer, voguant ou dérivant, affrontant parfois les flots démontés, et l’on peut voir dans ce personnage une incarnation de Landers, ou de l’artiste – et pourquoi pas de nous-mêmes ? Ce qui frappe a posteriori, c’est la forme très spécifique d’exposition de soi qui traverse l’œuvre de Landers, forme désormais si parfaitement identique à celle des millennials. O.K. boomer ?