11

11

Who is Alexandre Diop, the young artist mentored by Kehinde Wiley exhibited for the first time in Paris?

Pour la deuxième édition de son programme de mentorat, Reiffers Art Initiatives invite le jeune artiste français Alexandre Diop dès le 19 octobre à exposer ses toiles rugissantes et monumentales à l’Acacias Art Center. Une première exposition à Paris placée sous la bonne étoile de son mentor, la star de l’art contemporain Kehinde Wiley, avec lequel Alexandre Diop apparaît en cover du nouveau Numéro art, disponible en kiosque et en digital le 18 octobre prochain.

Propos recueillis par Thibaut Wychowanok,

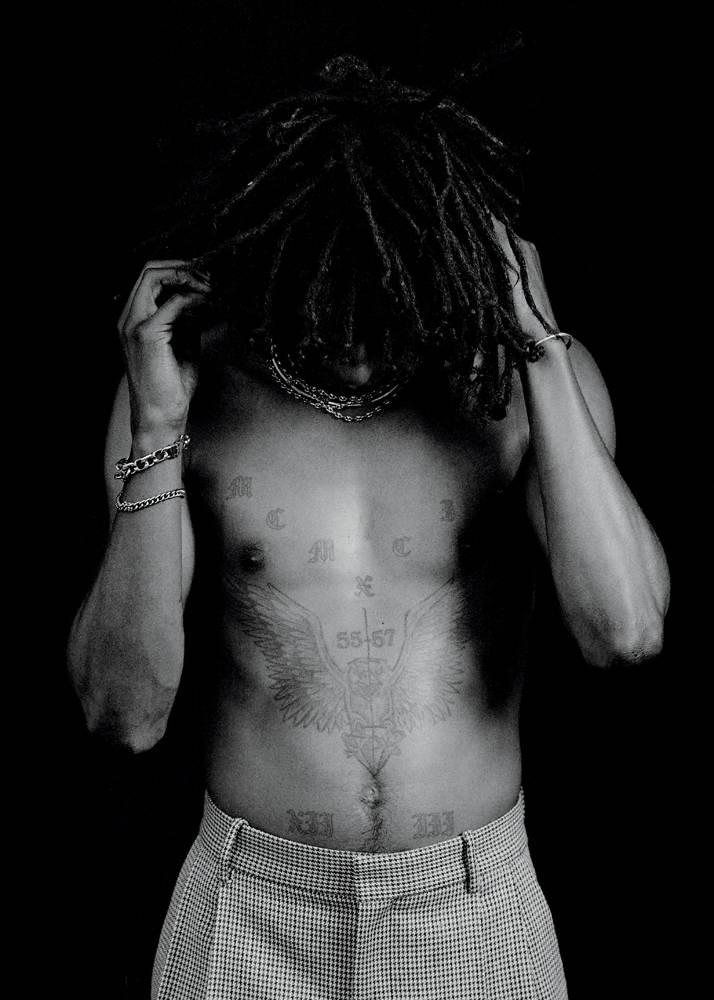

Portraits par Kenny Germé,

Réalisation par Kevin Lanoy,

Interview by Thibaut Wychowanok,

Portraits by Kenny Germé,

Production by Kevin Lanoy.

Retrouvez ce sujet dans le Numéro art 11, en kiosque et sur iPad à partir du 18 octobre.

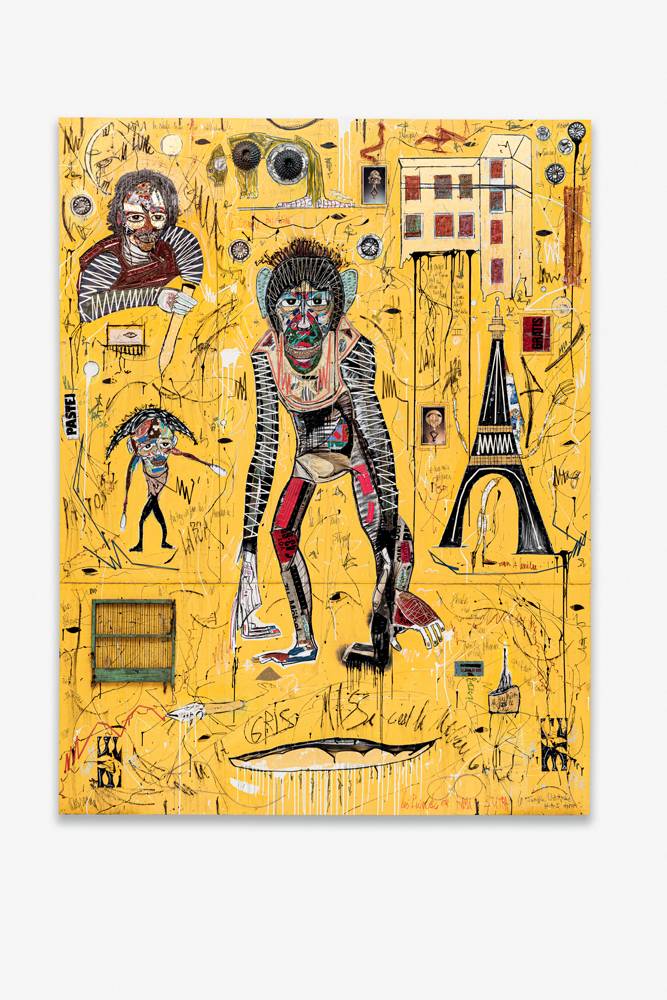

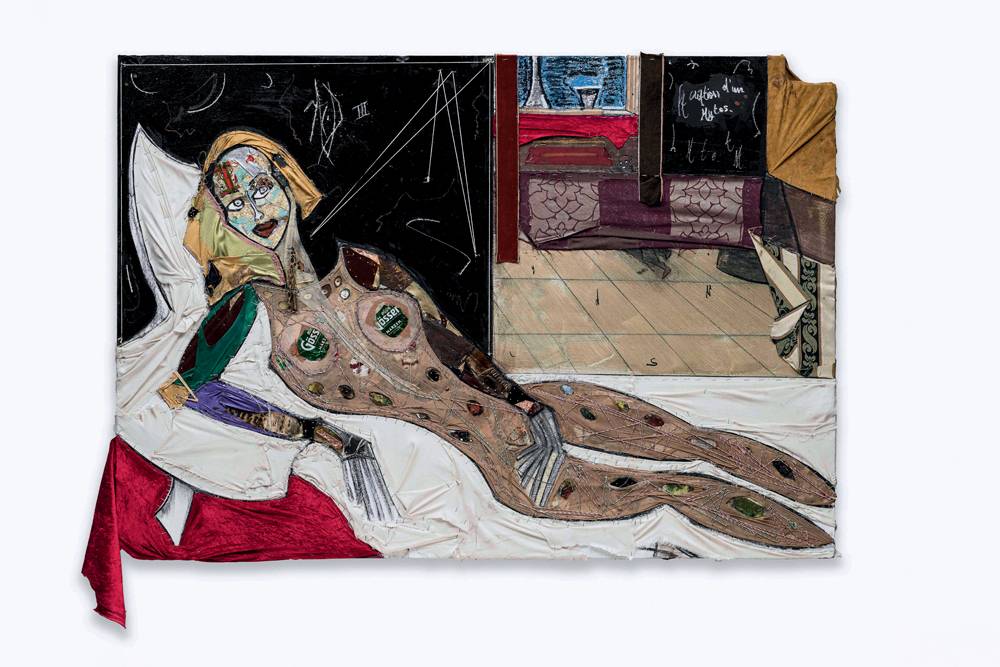

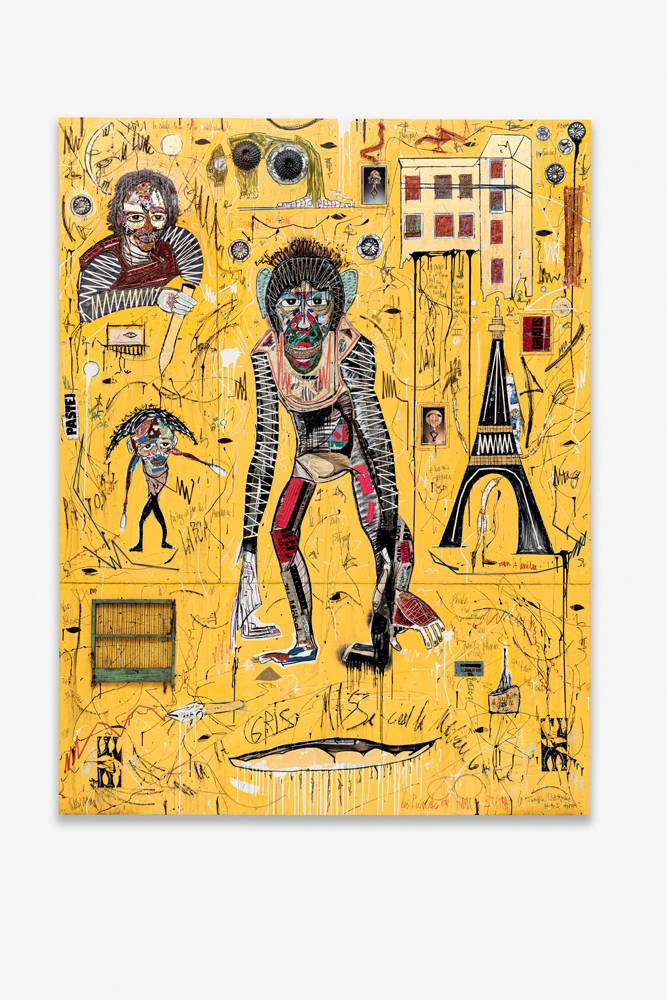

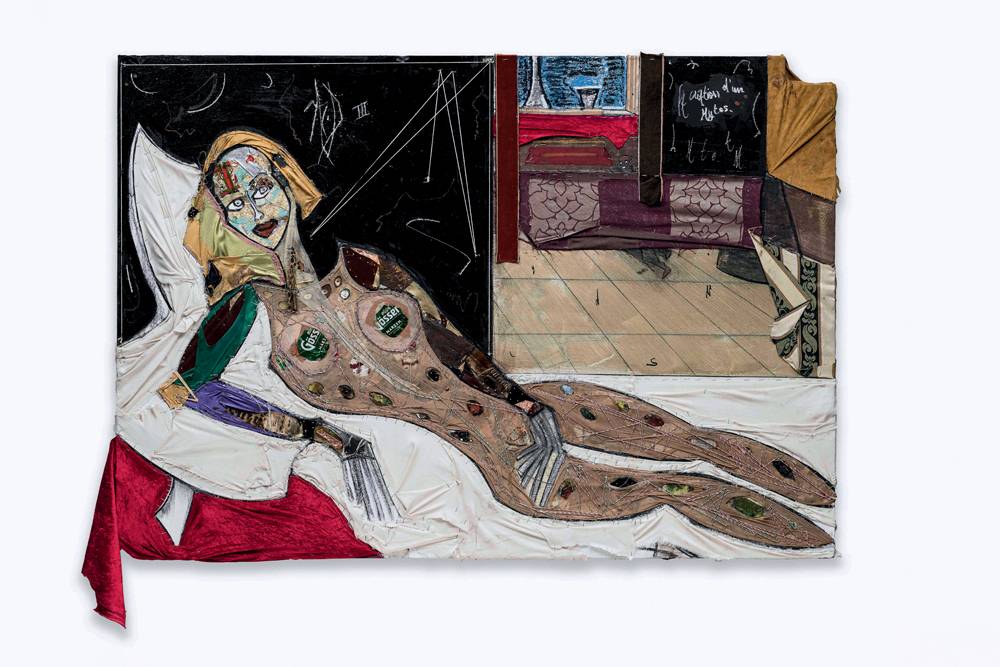

Alexandre Diop parle d’“images-objets” lorsqu’il évoque ses œuvres : tout commence par l’exploration de l’endroit où il vit, avec un sac à dos, des ciseaux et un cutter, dont il se sert pendant de longues balades urbaines dans des lieux abandonnés, à la recherche de matériaux de récupération – métal, bois, tissus ou plastiques – qui jonchent les terrains vagues. De retour à l’atelier, ce butin devient la palette d’un peintre. Ses visions s’inspirent d’une émotion, souffrance ou rage de vivre. Il peint presque toujours des corps, qui se dessinent sur un fond neutre, tandis que d’autres se fondent dans des compositions denses, presque étouffantes. Né à Paris en 1995, il s’est installé à Berlin à 18 ans, puis à Vienne. Il est arrivé en autodidacte à la peinture. Dans son enfance, il dessinait peu mais avait l’habitude de voir chez ses parents des livres sur l’art ancien, de Giotto à Dürer, et des peintures que son père, sénégalais, rapportait de voyages sur le continent africain. Des documentaires et des lectures sur Francis Bacon, Bernard Buffet et Jean-Michel Basquiat ont complété son parcours.

Le titre de son exposition pendant Paris +, organisée par Reiffers Art Initiatives sous le mentorat de Kehinde Wiley, La prochaine fois, le feu, est emprunté à l’écrivain américain James Baldwin, qui représente pour lui une figure de la défense des droits des minorités par la réconciliation. Le feu, c’est aussi la vie, celui des premiers hommes, qu’Alexandre Diop utilise parfois dans ses œuvres afin d’obtenir des effets singuliers. Aux yeux de ce jeune artiste, Kehinde Wiley, célèbre auteur d’un portrait de Barak Obama, représente un modèle de la réussite noire. Ils ont en commun Dakar, où Wiley a créé Black Rock, une résidence destinée à accueillir des artistes, et où Alexandre Diop a passé les étés de son enfance, mais aussi le dialogue avec les maîtres, comme avec le monde contemporain.

Thibaut Wychowanok : Ce qui frappe dans tes toiles, c’est qu’il ne s’agit jamais uniquement de peinture. Elles concentrent une accumulation de matières et de matériaux aussi divers que des pièces de monnaie, des tissus, des tiges de métal, des pages de livre…

Alexandre Diop : Ces objets forment ma palette de peintre. Ce sont des choses que je collecte et qui habitent le capharnaüm de mon atelier. Je les trouve dans les ferrailleries, dans la rue, dans des entrepôts ou des maisons abandonnées où je pénètre comme un cambrioleur. Ce travail de collecte est initialement lié à la notion d’interdit. Les objets qui m’intéressent sont ceux qui sont dévalués, jetés, détériorés, oubliés. Les mettre sur la toile revient à leur redonner une valeur, différente, plus puissante. J’ai besoin de partir du réel pour créer une nouvelle réalité. Je trouve une boîte Banania et je m’en empare parce qu’elle m’évoque le racisme ambiant et son implantation dans les logiques commerciales de masse. Les inscriptions nourrissent ma toile. Parfois avec des mots abstraits. Les mots et les photos peuvent aussi provenir des livres qui traînent dans l’atelier. J’arrache les pages qui m’intéressent. Elles m’inspirent ou finissent sur la peinture comme cette couverture de livre Dada. Le dadaïsme, c’est aussi cette intention de déranger les élites et leurs valeurs. L’art peut être détourné et utilisé d’une autre manière. J’aime cette poésie instantanée, automatique. L’idée que la juxtaposition des mots est déjà création.

Tu écris toi-même certains mots et phrases sur la toile…

Ce sont mes propres textes ou des choses que j’ai entendues dans des morceaux de rap – je fais également de la musique. Écrire une phrase sur la toile, c’est implanter une conviction qui m’habite à un moment. Je crée quand je suis en état de transe. C’est comme une danse. Je dessine directement sur la toile sans croquis préparatoire. Parfois avec une référence visuelle ou une composition en tête. Je prends un bout de charbon et je pars à l’attaque, librement. J’attrape des objets du studio, je mixe, je déchire, je coupe, je brûle… J’ai toujours un clou à la bouche ; une agrafeuse et un marteau à la main. Tout est une histoire de vision. Laisser les choses advenir et apparaître.

“Je crée quand je suis en état de transe. C’est comme une danse.”

Les nouveaux formats que tu as réalisés pour ton exposition parisienne font parfois plus de trois mètres de haut. Que représente cette monumentalité?

La grandeur modifie le rapport que le spectateur entretient avec l’œuvre. La peinture ne peut pas être un objet décoratif domestique. Dès mes premières œuvres, je me suis imposé cette monumentalité pour que les toiles gagnent en capacité à écraser. Mon utilisation de l’or va dans le même sens. J’essaie de leur donner une qualité sacrale, d’obliger le spectateur à se prosterner devant les compositions. Je sais ce que je veux dire, même si chacun est libre de son interprétation. Mes œuvres sont dangereuses. Littéralement, elles peuvent vous tuer si elles vous tombent dessus. Elles sont aussi dangereuses à faire. Je me coupe. Je saigne souvent quand je travaille. Le sang finit sur l’œuvre. Je crache dessus. Les toiles crient.

Elles sont habitées par la violence du monde ou par ta violence ?

Si je n’avais pas fait de la peinture, j’aurais fini en prison. Même en étant issu d’un milieu très privilégié. Plus jeune, j’ai fait du foot, milieu défensif. On m’appelait le “pitbull”. C’est la violence que je ressens, je pense. Une violence historique. Une violence qui découle du jeune homme que je suis, de la manière dont je suis arrivé sur Terre, des rapports de puissance et des inégalités du monde. Je me sens violé tous les jours. Pas violé dans l’intimité de ma sexualité, mais violé dans le respect que l’on devrait m’accorder. Je suis un homme, je profite de ce système. Mais en tant que jeune homme issu de l’immigration, je ressens la violence de la vie. Mes œuvres parlent de cette souffrance et, plus universellement, de la violence que l’on connaît tous à la naissance. La douleur de venir au monde. Le premier cri. Les premiers pleurs.

“Je saigne souvent quand je travaille. Le sang finit sur l’œuvre. Je crache dessus. Les toiles crient.”

Qui sont les personnages que tu peins ?

Ce peut être moi. Des personnages qui m’inspirent comme Malcom X ou des jazzmen. Ce ne sont pas forcément des gens qui existent. Ils habitent un monde – une matrice – où ils ne seraient pas contraints par les mêmes lois sociales et naturelles. Comme un Olympe. Ils n’ont pas besoin de porter de vêtements. Ils sont désossés. Leur anatomie et leur squelette s’offrent à la vue de tous. Les personnes que je représente sont peut-être ce que l’on adviendra dans un futur, ce que l’on a été dans un passé ou ce que l’on est dans un autre présent.

Qui est le singe qui trône au milieu de l’une de tes nouvelles toiles ?

Le primate est la version la plus évoluée de l’homme. Ce que l’on devrait être. Nous nous croyons intelligents, mais regardons comment nous traitons le monde, l’extrême pauvreté et la souffrance. Est-ce que tu as déjà vu des gorilles envahir la Corée du Sud par avion ?

On assiste dans tes toiles à un retour à une nature primitive et primaire. Un avant le genre, un avant la société…

Oui, l’Olympe dont je parlais. Les personnes que je représente ne sont pas dans un rapport de puissance ou de sexualité. Elles se présentent comme elles sont, se dénudent. Elles n’ont aucun problème à montrer leur souffrance et à quel point elles sont brisées par la vie. Elles sont d’une honnêteté singulière. En dehors de tous schémas. J’imagine un monde où tout le monde serait respecté. Pour moi, les œuvres sont toujours une invitation à la paix, au rassemblement, à la discussion. Même si les sujets sont violents, très durs.

Parmi les nombreux objets qui habitent ton atelier, il y a un Caddie rempli d’objets. D’où vient-il?

Le Caddie, c’est la rue, la pauvreté, le crackhead. Les gens qui en ont dans la rue sont souvent sans domicile. Ils récupèrent tout ce qu’ils peuvent. C’est une métaphore de mon travail : ne pas oublier les oubliés, représenter ce qui pue, ce qui est difficile à voir et à entendre. C’est aussi aller voir la violence, la misère, le criminel.

“Mes œuvres parlent de la violence que l’on connaît tous à la naissance. La douleur de venir au monde.”

Lors de nos précédentes conversations, tu évoquais la notion d’église urbaine pour parler de ton exposition parisienne. Qu’entends-tu par-là?

Étymologiquement, le mot “religion” vient du latin religare – relier les choses entre elles. Une église, au-delà de toute appartenance à une religion particulière, est un lieu de rassemblement, de paix. Une église urbaine est un endroit dans la ville où l’on peut se recueillir et se libérer. C’est aussi un lieu que l’artiste que je suis à la responsabilité de décorer et d’organiser. Mes parents m’ont toujours expliqué qu’un artiste doit être ancré dans la société et dans la vie. Il représente un contre-pouvoir. Que ce soit en Grèce ou en Afrique, les artistes ont toujours eu une place dans la société. Je travaille pour le peuple, pas pour les galeries ou les institutions.

L’exposition à Paris s’intitule “La prochaine fois, le feu”. Un titre qui fait référence à un ouvrage de James Baldwin et évidemment au feu qui revient très souvent dans ta pratique.

Le feu, la flamme, la brûlure. Brûler, c’est détruire. Brûler l’ennemi, les valeurs, les institutions. Mais c’est aussi purifier pour permettre à la vie d’apparaître. C’est quelque chose que l’on ne peut pas attraper. Le feu est volatil. Il s’échappe. Il crée des foyers – un lieu de rassemblement encore. Une chaleur humaine qui réchauffe les gens. Ce qui a permis l’émergence de la société. Le feu est énergie, il active les œuvres. C’est un élément qui me constitue bien plus que les 60 % d’eau dans mon corps. Il est le souffle qui nous donne la vie. J’ai été particulièrement fasciné par le feu lors d’un voyage en Inde où les cadavres sont brûlés. C’est un médium pour aller dans un au-delà. Cette idée de transformation a irrigué mon travail. Même les objets que j’utilise sont transformés, décomposés…

“Pour moi, les œuvres sont toujours une invitation à la paix, au rassemblement, à la discussion. Même si les sujets sont violents.”

Il me semble que tu as mis le feu à ton atelier berlinois également…

J’ai grandi à Paris avant de m’installer à Berlin. Je passais mes journées à récupérer des objets à vélo ou à pied. Je me posais dans des endroits où il n’y avait que des sans-abri. Je ressemblais moi-même à un clochard. Je me suis fait arrêter et menotter plu- sieurs fois. Les gens pensaient que j’étais en plein cambriolage. Il fallait absolument que je quitte cette ville. J’avais besoin d’un déclic. Alors je me suis inscrit à l’Académie des beaux-arts de Vienne, la ville où j’ai mon atelier désormais. Il fallait envoyer un dossier mais je n’étais satisfait de rien. Un jour avant la date butoir, j’ai acheté des grosses planches noires. J’étais déterminé. J’ai commencé à mettre de la peinture partout. Puis je suis entré en transe et j’ai tout brûlé. Ça a pratiquement mis le feu à l’immeuble. L’une des œuvres s’appelle Alexandria, comme la bibliothèque qui est partie en fumée. Je voulais un truc fort, un truc violent. C’était comme si j’étais parti dans les enfers et que j’avais réussi à en revenir, mais dans un nouveau monde fou. Je n’avais jamais atteint une telle intensité.

Retrouvez ce sujet dans le Numéro art 11, en kiosque et en digital dès le 18 octobre prochain.

L’exposition à Paris s’intitule La prochaine fois, le feu. Un titre qui fait référence à un ouvrage de James Baldwin et évidemment au feu qui revient très souvent dans ta pratique.

Le feu, la flamme, la brûlure. Brûler, c’est détruire. Brûler l’ennemi, les valeurs, les institutions. Mais c’est aussi purifier pour permettre à la vie d’apparaître. C’est quelque chose que l’on ne peut pas attraper. Le feu est volatil. Il s’échappe. Il crée des foyers – un lieu de rassemblement encore. Une chaleur humaine qui réchauffe les gens. Ce qui a permis l’émergence de la société. Le feu est énergie, il active les œuvres. C’est un élément qui me constitue bien plus que les 60 % d’eau dans mon corps. Il est le souffle qui nous donne la vie. J’ai été particulièrement fasciné par le feu lors d’un voyage en Inde où les cadavres sont brûlés. C’est un médium pour aller dans un au-delà. Cette idée de transformation a irrigué mon travail. Même les objets que j’utilise sont transformés, décomposés…

Il me semble que tu as mis le feu à ton atelier berlinois également…

J’ai grandi à Paris avant de m’installer à Berlin. Je passais mes journées à récupérer des objets à vélo ou à pied. Je me posais dans des endroits où il n’y avait que des sans-abri. Je ressemblais moi-même à un clochard. Je me suis fait arrêter et menotter plu- sieurs fois. Les gens pensaient que j’étais en plein cambriolage. Il fallait absolument que je quitte cette ville. J’avais besoin d’un déclic. Alors je me suis inscrit à l’Académie des beaux-arts de Vienne, la ville où j’ai mon atelier désormais. Il fallait envoyer un dossier mais je n’étais satisfait de rien. Un jour avant la date butoir, j’ai acheté des grosses planches noires. J’étais déterminé. J’ai commencé à mettre de la peinture partout. Puis je suis entré en transe et j’ai tout brûlé. Ça a pratiquement mis le feu à l’immeuble. L’une des œuvres s’appelle Alexandria, comme la bibliothèque qui est partie en fumée. Je voulais un truc fort, un truc violent. C’était comme si j’étais parti dans les enfers et que j’avais réussi à en revenir, mais dans un nouveau monde fou. Je n’avais jamais atteint une telle intensité.

Alexandre Diop, “La prochaine fois, le feu”, exposition avec le mentorat de Kehinde Wiley jusqu’au 19 novembre 2022, Acacias Art Center, Paris 17e.

Find this issue in Numéro art 11, in newsstands and digitally on October 18.

Alexandre Diop talks about “image-objects” when describ- ing his work: his first step in the act of creation is to gather all sorts of discarded objects and materials during long walks through abandonded places near his home. Born in Paris, in 1995, to a Senegalese father, Diop moved to Berlin at the age of 18, and now lives and works in Vienna. In Diop’s eyes, Kehinde Wiley, who is probably best-known for his portrait of Barak Obama, represents a model of Black success. They have in common Dakar, where Wiley founded the residency Black Rock, but also a dialogue with past masters as well as with the contemporary world.

Thibaut Wychowanok: What strikes me about your works is that they’re never just paintings. They’re made up of materials as varied as coins, fabric, metal rods, pages from books… Alexandre Diop: Those objects make up my palette as a painter. They are things I collect and that fill the endless chaos of my studio. I find them in scrap yards, in the street, in warehouses or abandoned houses which I break into like a burglar. This collecting process initially relates to the idea of the forbidden. The objects I’m interested in are under- rated, discarded, damaged, forgotten. Placing them on canvases gives them a different, more potent value. I need to start from reality in order to create a new reality. I found a box of Banania instant-chocolate powder and used it because it reminds me of pervasive racism and how embedded it is in mass commercial logic. The printed word enriches my paintings. The occasional abstract words. The words and photos also come from books lying around the studio. I tear out the pages that interest me. They inspire me or end up in the paintings, like this Dada book cover. Dada was also intent on disrupting the elites and their values. Art can be twisted and used in another way. I like its spontaneous, automatic poetry. The idea that overlapping words is already a creative process.

You also write some of your own words and sentences on the canvases… They are either my own texts – I’m also a musician – or things I’ve heard in rap songs. Writing a sentence on the canvas is like embedding a conviction that I have at a given time. I create when I’m in a state of trance, it’s like a dance. I draw directly onto the canvas without preparatory sketch- es, sometimes with a visual or compositional reference in mind. I take a piece of charcoal and throw myself into it, no holds barred. I grab objects from the studio, mix, tear, cut, burn… I always have a nail in my mouth and a stapler or a hammer in my hands. It’s all about vision. Allowing things to happen and emerge.

“I create when I’m in a state of trance. It’s like a dance.”

The new formats you have produced for your Paris exhibition are sometimes more than 3m high. What does this monumentality represent? Size alters the relationship between the viewer and the work. Paintings cannot be domestic decorative objects. With my earliest pieces, I embraced this monumentality so that the works would acquire an ability to crush. My use of gold derives from the same ambition. I try to endow the pieces with a sacred dimension, to force the viewer to bow down before the compositions. I give them no other options. I know what I want to say, even if everyone is free to interpret them whichever way they want. My works are dangerous. Literally – they can kill you if they collapse on you! They are also dangerous to make. I cut myself. I often bleed when working. The blood ends up on the paintings. I spit on them. The paintings scream.

Are they inhabited by the violence of the world or by your own violence? If I hadn’t become a painter, I would have ended up in jail. Even though I come from a very privileged background. I played football when I was younger, as a defensive midfielder. They called me the pit bull. It’s the violence I feel, I believe. A historical violence. A violence that stems from the young man I am, from the way I arrived on Earth, from the power struggles and inequalities in the world. I feel violated every day. Not violated in a sexual sense, but violated in the respect I should be given. I am a man, I take advantage of the system. But as a young man with an immigrant background, I experience the violence of life. My work expresses this suffering and, more universally, the violence we all experience at birth. The pain of coming to life. The first cry. The first tears.

“I often bleed while working. The blood ends up on the painting. I spit on them. The paintings scream.”

Who are the characters you paint? It can be me. Or people who inspire me like Malcolm X or jazz musicians. They are not necessarily real people. They inhabit a world – a matrix – where they are not constrained by the same social and natural laws. Like an Olympus. They don’t need to wear clothes. They are boneless. Their anat- omy and skeleton are exposed. The people I depict are perhaps from the future, the past or another present.

A monkey takes centre stage in one of your recent paintings. What does it represent? Primates are the most evolved version of man. What we should be. We think we are smart, but look at how we treat the world, what we do to it, the extreme poverty and suf- fering. Have you ever seen gorillas invading South Korea with planes?

In your paintings, we seem to witness a return to a primitive and primary nature, a place before gender, before society… Yes, the Olympus I was telling you about. The people I depict don’t engage in relationships of power or sexuality. They present themselves as they are, their bodies exposed. They have no qualms about showing their suffering, how broken they are by life. They are exceptionally honest. Without ul terior motive. I envision a world in which everyone is respected. My works are always an invitation to make peace, to gather, to talk, even if the topics are violent, difficult.

Among the many objects in your studio, there’s a shop- ping caddy full of things. Where does it come from? The caddy represents the street, poverty, crackheads. People with shopping caddies on the street are often home- less. They salvage whatever they can from the street. It’s a metaphor for my work: to remember those who are forgot- ten, to represent what stinks, what is tough to look at, what is difficult to hear. Also to examine the violence, the misery, the criminals.

“My work expresses the violence we all experience at birth. The pain of coming to life.”

In our previous conversations, you mentioned the con- cept of the urban church when describing your Paris exhibition. What do you mean by that? Etymologically, the word “religion” comes from the Latin reliare, to link things together. A church, beyond any specific religious affiliation, is a place of gathering. A haven of peace. An urban church is a place in the city where one can worship and unburden oneself. It is also a place that I, as an artist, am responsible for decorating and arranging. My parents always told me artists must be rooted in society and in life. They represent a counter force. Whether in Greece or Africa, artists always hold a place in society. I work for the people, not for galleries or institutions

The Paris exhibition is entitled La prochaine fois, le feu (The Fire Next Time), a title that refers to a book by James Baldwin and obviously to the fire that is often present in your practice. Fire, flames, burns. To burn is to destroy, to burn the enemy, to burn values, to burn institutions. But it is also to purify in order for life to appear. It is also something you can’t catch. Fire is volatile. It escapes. It create homes. Once again, somewhere to gather. Human warmth for people. This en- abled the emergence of society. Fire is energy, it activates my works. It is an element that defines me much more than the 60% of water in my body. It breathes life into us. I was especially fascinated by fire during a trip to India where they burn the dead. It is a vehicle to reach an afterlife. The idea of transformation has permeated my work. Even the objects I use are transformed, decomposed…

“My works are always an invitation to make peace, to gather, to talk, even if the topics are violent, difficult. »

I believe you set fire to your Berlin studio too… I grew up in Paris before moving to Berlin. I used to spend my days there on my bike or on foot collecting things. I used to hang out in places where there were only homeless peo- ple. I looked like a bum myself. I was arrested several times, handcuffed. People thought I was on a robbing spree. I had to leave the city. I needed a trigger. So I decided to study at the Academy of Fine Arts in Vienna. The city where I now have a studio. I had to send in a piece for the application, but I wasn’t happy with anything. One day before the dead- line, I bought some planks, big black ones. I was deter- mined. I wanted to create three exceptional pieces. I started to paint everything and I was possessed by an impulse to burn it all. I went into a trance and burnt everything. I nearly set fire to the building. One of the works is called Alexandria, like the library that went up in flames. I wanted something powerful. Something violent. It was as if I’d gone to the underworld and managed to return, but to a crazy new world. I had never achieved such intensity.

And were you accepted at the Vienna Academy? Yes. But I didn’t stay. Academia and institutions are really not my thing.

Find this issue in Numéro art 11, in newsstands and digitally on October 18.