3

3

Rencontres d’Arles : les 10 expositions à ne pas manquer

L’Amérique déchue capturée par Gregory Crewdson, les coulisses du premier film d’Agnès Varda, ou encore les grands talents de la photographie nordique… Une fois de plus, Les Rencontres d’Arles dévoile cet été une programmation aussi riche qu’éclectique pour sa 54e édition. Numéro a sélectionné les dix expositions à voir absolument, jusqu’au 24 septembre, à l’occasion de l’incontournable festival de la photographie.

Par Matthieu Jacquet.

1. De la photographie à la peinture, l’œuvre passionnant de Saul Leiter

Silhouette noire d’un homme se découpant dans la fenêtre d’un bus, mollets de femmes en promenade dénudés par le vent, ou encore façade d’un gratte-ciel new-yorkais reflétée par l’étang de Central Park… En fragmentant leur sujet par le cadrage ou en le capturant depuis un angle insolite, Saul Leiter (1919-2013) opère un véritable pas de côté dans le genre de la photographie de rue mais aussi de mode dans lesquels il s’est distingué dès les années quarante, notamment par son approche très innovante de la couleur, à l’époque de ses balbutiements, et par son regard d’esthète. Dix ans après sa disparition, le festival Les Rencontres d’Arles lui consacre au palais de l’Archevêché une très belle exposition qui met en parallèle nombre de ses clichés du New York des années cinquante et soixante avec ses peintures et dessins, médiums moins connus de son œuvre qu’il a pourtant longtemps employés avec assiduité. On peut d’ailleurs apprécier dans ces œuvres abstraites petit format, à la gouache ou à l’aquarelle sur papier, l’œil affûté de l’artiste pour la composition, qui ne fait que souligner la qualité picturale de son travail photographique.

Saul Leiter, “Assemblages”, Palais de l’Archevêché.

2. Gregory Crewdson, maître de la mise en scène et de la mélancolie

Gregory Crewdson conçoit chacune de sers images comme un long-métrage. Il était donc logique que cette nouvelle édition du festival lui rende hommage, dans son volet consacré au sein entre photographie et cinéma. Que cela passe par leur mise en scène ultra précise ou leur traitement de la lumière et le placement de leurs protagonistes, ses clichés méticuleux de l’Amérique profonde approchent en effet depuis une vingtaine d’années le réel des portes de la fiction. À Arles, l’exposition de ce maître de la staged photography réunit trois séries réalisées au fil des dix dernières années, de Cathedral of the Pines, capturée dans la forêt enneigée du Massachusetts, à Eveningside, immergeant dans les rues d’une ville factice en noir et blanc. Expressions d’une mélancolie contemporaine autant que des conditions de vie d’une population laissée pour compte, souvent en proie à la misère et à la solitude, les œuvres ainsi réunies montrent toute leur résonance aujourd’hui, d’autant plus après que la pandémie ait soudainement transformé l’espace urbain en le vidant temporairement de ses habitants. Et font d’autant plus sens lorsque l’on découvre la captivante et très peu montrée série Fireflies (1996), où des myriades de lucioles scintillant dans des prés au crépuscule témoignent déjà de la fascination du photographe pour l’apparition.

Gregory Crewdson, “Eveningside – 2012-2022”, La Mécanique Générale.

3. Agnès Varda : les débuts d’une grande réalisatrice

Au milieu des années 50, un ovni arrive dans le paysage du cinéma français. Tourné en 35 mm avec très peu de moyens, mêlant documentaire et fiction, acteurs professionnels et non-professionnels, porté par un rythme assez lent et presque contemplatif…La Pointe Courte, qui rompt avec les codes du long-métrage de l’époque, marque les esprits et révèle le nom de son auteure encore méconnue : Agnès Varda (1928-2019). D’abord photographe professionnelle, la jeune femme réalise ici son premier film inspiré par sa vie à Sète, où ses parents se réfugient après la Seconde Guerre Mondiale et où elle se rendra régulièrement par la suite. Installée pendant son adolescence dans le quartier populaire de la Pointe Courte, où vivent de nombreux travailleurs précaires, elle y fait notamment la rencontre des pêcheurs de l’étang de Thau. Lorsqu’une quinzaine d’années plus tard, elle décide d’en faire l’objet de son premier film, la jeune femme encore peu cinéphile réalise des centaines de clichés de ce décor et ses habitants, afin de capturer le pouls de ce quartier dans lequel elle s’est construite. Au cloître Saint-Trophime, l’amour de la réalisatrice pour la ville occitane transparaît dans une exposition émouvante des quelques 800 clichés qui constitueront peu à peu la genèse de son film, considéré aujourd’hui comme précurseur de la Nouvelle Vague.

Agnès Varda, “La pointe courte, des photographies au film”, Cloître Saint-Trophime.

4. Splendeurs et paradoxes de la société nordique vues par dix-huit photographes contemporaines

En norvégien, le mot Søsterskap signifie sonorité. Un terme particulièrement adéquat pour résumer l’exposition collective présentée cet été dans l’église Sainte-Anne, qui réunit dix-huit photographes contemporaines issues des pays nordiques. Car, de l’éducation aux droits humains en passant par les conditions de travail et la notion d’État-providence, la société de cette région s’est affirmé comme un exemple de progrès dont ont témoigné de nombreux artistes, et notamment des femmes qui ont contribué à faire évoluer la cause féministe depuis le milieu du 20e siècle. Un modèle de société dont on peut apprécier aujourd’hui les résonances dans les travaux de la Suédoise Annika Elisabeth von Hausswolff, de la Danoise Fryd Frydendahl, de l’Islandaise Heiða Helgadóttir, ou encore de la Finlandaise Emma Sarpaniemi. Un panel dont on apprécie la variété aussi bien que les liens de parenté esthétiques, qui n’occulte pas pour autant le versant plus sombre de la société qu’il décrit. Plusieurs de ces artistes abordent en effet de front des problématiques contemporaines, telles que les violences conjugales ou les conditions des migrants et demandeurs d’asile en Scandinavie.

“Søsterskap. Photographes contemporaines nordiques”, Église Sainte-Anne.

5. Casa Susanna : l’incroyable histoire d’un refuge LGBTQ+ avant l’heure

C’est l’histoire d’une grange devenue au milieu du 20e siècle un véritable refuge autant qu’un eldorado pour les personnes LGBTQ+. Situé dans les Catskills, a quelques centaines de kilomètres au nord de la ville de New York, la Casa Susanna a accueilli dans les années soixante des femmes transgenres et hommes travestis à une époque où ils ne pouvaient vivre leur véritable identité que dans le secret. Dans l’intimité de cette demeure, fondée et tenue par les époux Marie Tornell et Tito Arriagada, ces anonymes délaissaient en effet leurs costumes civils de banquiers, ingénieurs ou instituteurs pour partager leur quotidien en tant que femmes, voire se produire lors de spectacles présentés sur place. Peu à peu, toutefois, les invitations à la Casa Susanna disparaissent à mesure que les époux vieillissent, faisant tomber leur propriété dans l’oubli. Son histoire sera retracée dès 2004, suite à la découverte hasardeuse de nombreuses photographies d’archives par deux antiquaires. Pendant que la chaîne Arte diffuse actuellement le récent documentaire consacré à la Casa Susanna par Sébastien Lifshitz et Isabelle Bonnet, appuyé par les témoignages de certains de ses visiteurs et de leurs descendants, le festival de photographie expose plusieurs centaines de ces images d’époques. Un témoignage sensible d’une histoire et d’un lieu hors du commun.

Casa Susanna, Espace Van Gogh.

6. La photographie féministe de Nicole Gravier dialogue avec la nouvelle génération

Discrète dans le paysage de la photographie, Nicole Gravier a connu au fil de la dernière décennie un regain d’intérêt, notamment lorsque des historiens et commissaires se sont replongés dans la production artistique du 20e siècle à travers le prisme du féminisme. Et pour cause : née en 1949, cette Arlésienne s’intéresse dès les années 70 à des formats visuels populaires loin d’être considérés comme des œuvres d’art, à l’instar des cartes postales ou des photomatons, dont elle détourne les codes et les clichés. Mais c’est avec la série Mythe et Clichés, entamée en 1976, qu’elle connaîtra une plus grande notoriété : ici, l’artiste se réapproprie le genre du fotoromanzo, roman photo italien, et se met en scène dans des situations domestiques où elle exprime les rêves et les doutes d’une femme dans l’Italie des Trente Glorieuses. Une réflexion teintée d’humour sur la condition féminine dans la société bourgeoise de l’époque que l’on retrouve dans cette exposition, préparée dans le cadre d’un projet inédit entre l’artiste et six étudiants de l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles. Manière de montrer la résonance et la pertinence de l’œuvre de l’artiste française, près de cinquante ans après sa réalisation.

Nicole Gravier, “Mythes et clichés”, École Nationale Supérieure de la Photographie.

7. Aux Grottes d’Arcy, Juliette Agnel explore l’origine du monde

Des icebergs du Groenland aux pyramides et déserts de l’Égypte et du Soudan, Juliette Agnel explore la nature à l’état brut pour en révéler dans ses images la puissance autant que le caractère mystique, voire magique. Afin d’inviter le fantasme dans le réel, la photographe française mobilise des techniques minutieuses et développe un impressionnant travail de mise en scène où la lumière occupe une place de choix. C’est ce que l’on peut à nouveau constater dans sa nouvelle série La Main de l’enfant centrée cette fois-ci sur les Grottes d’Arcy, site préhistorique situé dans l’Yonne qui témoigne de la vie humaine à l’ère paléolithique. Des stalactites aux concrétions calcaires en passant par les étendues d’eau, ses images révèlent les richesses de ces cavités où semblent s’incarner les spectres de ceux qui les ont peuplées il y a 28 000 ans. Présentée au sous-sol du forum du centre d’Arles, dans le site des cryptoportiques daté de 46 avant J.-C., cette nouvelle série s’invite à Arles dans un décor souterrain on ne peut plus approprié, laissant seulement entrer la lumière par quelques vasistas, sous un éclairage subtil qui ne fait que renforcer la puissance dramatique des images. Au fil de ces dernières apparaissent discrètement des traces des habitants des grottes d’Arcy, manifestées par des peintures rupestres et notamment l’empreinte d’une main juvénile laissée sur la pierre, au centre de ce projet inédit.

Juliette Agnel, “La main de l’enfant”, Cryptoportiques.

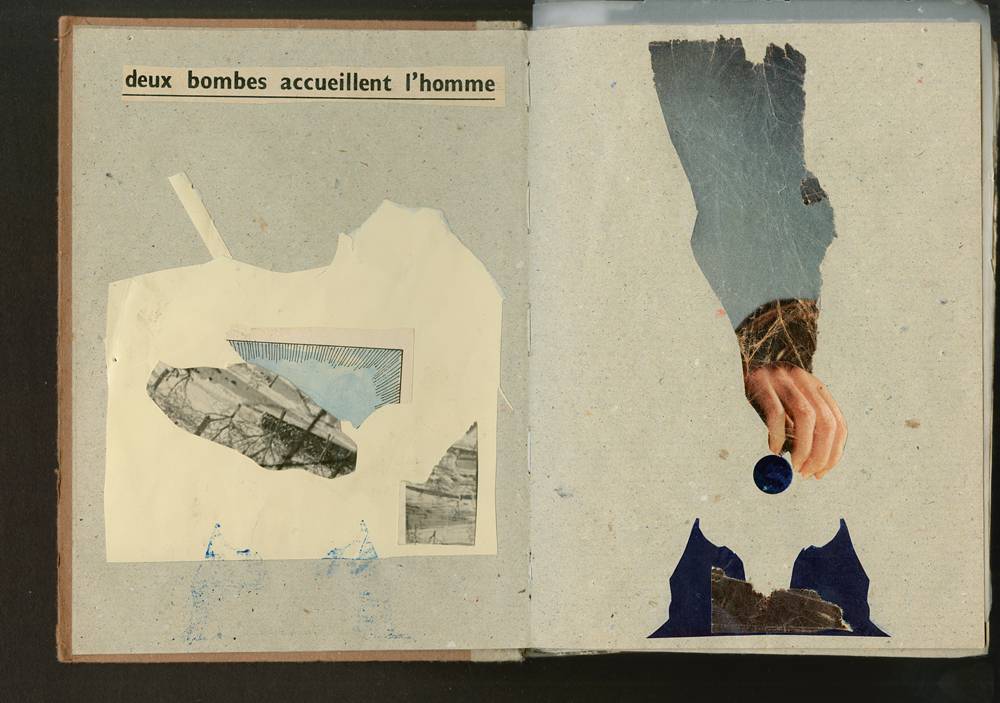

10. Scrapbooks : de Kubrick à Mandico, les cinéastes ouvrent les portes de leur imaginaire

Comment les cinéastes mettent-il en images les idées qui traversent leur esprit, bien avant le storyboard ? Depuis la moitié du 20e siècle, ils sont nombreux à coucher leur imaginaire dans un objet : le scrapbook. Littéralement “livre de rebuts” – avant que le mot ne rentre dans le langage français courant –, celui-ci renferme sous forme très libre tout ce qui peut s’insérer entre deux feuilles de papier, tel des photographies, coupures de journaux ou foyers, fleurs séchées et autres morceaux de tissus. Un support idéal pour y réunir les inspirations narratives, visuelles ou encore matérielles qui poseront les jalons d’un futur projet. Souvent confiné à l’intimité du studio de création, le scrapbook se dévoile désormais à travers une exposition qui plonge le public dans le cerveau de dix-neuf cinéastes de renom. On y trouve notamment l’épais livre aux airs de grimoire de Stanley Kubrick pour Shining (1980), contenant entre autres des images de Jack Nicholson en tournage et de faux articles journalistiques, des mises en scène morbides de Derek Jarman pour son film Sebastiane (1976), inspirées par la tragique histoire du martyr Saint Sébastien, des collages photos et peintures en camaïeu de Bertrand Mandico, auteur du film de science-fiction After Blue (Paradis sale) (2021), ou encore des ouvrages d’Agnès Varda, Chris Marker et Marie-Laure de Noailles. Une exposition passionnante quasi muséale, dont l’ambition mériterait amplement un parcours échelonné sur plusieurs salles.

“Scrapbooks. Dans l’imaginaire des cinéastes”, Espace Van Gogh.

Les Rencontres de la photographie, du 3 juillet au 24 septembre 2023, Arles.

8. De Téhéran à Los Angeles : la diaspora iranienne vue par Hannah Darabi

Traduire par l’image la situation politique d’un pays en crise et ses stigmates n’est pas toujours chose aisée. Hannah Darabi en a fait l’enjeu de sa pratique photographique, centrée sur les conséquences et transformations de l’Iran, son pays d’origine, au sortir de la grande révolution de 1979 qui l’a transformé en république islamique. Après avoir réuni livres politiques, clichés d’archives et images de propagande de l’époque dans un livre d’artiste publié en 2018, l’artiste désormais basée à Paris a réalisé récemment une série photographique centrée cette fois-ci sur la diaspora iranienne installée de l’autre côté de l’Atlantique, à Los Angeles. Intitulé Soleil of Persian Square et imprégné par les fantasmes adolescents de Hannah Darabi, ce projet retranscrit le style de vie de ces habitants et les traces de leur présence à travers la culture populaire, comme en attestent les nombreuses affiches et enseignes photographiées dans les rues de la cité des anges, ou encore une mosaïque de cassettes audio de chanteurs iraniens à succès, immortalisées sur fonds colorés. Une recherche visuelle presque anthropologique qui a inspiré à son auteure le nom d’une ville imaginaire : Tehrangeles.

Hannah Darabi, “Soleil of Persian Square”, Salle Henri-Comte.

9. Garush Melkonyan : la conquête spatiale, génératrice de nouveaux récits

La conquête spatiale n’en finit pas d’inspirer les artistes visuels. Le jeune plasticien et vidéaste arménien Garush Melkonyan s’y est frotté à son tour, prenant comme point de départ un récit étonnant : celui du Golden Record. En 1977, la NASA envoie dans le système solaire deux navettes qui contiennent chacune un exemplaire de ce disque doré. Lorsque joué sur une platine vinyle, l’objet révèle un échantillon de la culture terrienne : messages de bienvenues prononcés dans cinquante-cinq langues, morceaux de grands musiciens tels que Bach ou Beethoven, bruits de baleines, de tonnerre et de vent, dizaines d’images encodées sous forme analogique…. Inspiré par ce disque, encore aujourd’hui considéré comme l’objet envoyé le plus loin de la Terre, Garush Melkonyan a imaginé l’histoire de deux extraterrestres débarqués sur notre planète, qui s’y adaptent d’après les données transmises par le Golden Record. Tourné dans un observatoire astrophysique d’Arménie, le film poétique qui en résulte surfe sur la limite entre le réel et le rêve : les extraterrestres y prennent la forme de deux femmes qui, entre le paysage aride et l’intérieur d’une base spatiale fictive, s’approprient leur nouvel environnement au fil d’une longue chorégraphie. Et invitent le spectateur dans ce moment hors du temps, nimbé de mystère… et de lumière.

Garush Melkonyan, “Cosmovisión”, Église Saint-Blaise.