1

1

L’icône queer John Waters nous dévoile sa collection d’art

Numéro art et Paris+ par Art Basel s’associent à nouveau pour une conversation avec le cinéaste américain John Waters qui parle de son goût pour les chimpanzés-artistes, des joies de l’insolence et de l’élitisme du monde de l’art.

En collaboration avec Paris+ par Art Basel.

« En art contemporain, je suis toujours ravi quand il y a quelque chose de louche », affirme John Waters. Le cinéaste, artiste, auteur et icône queer de Baltimore préfère les œuvres qui bousculent les conventions, « font tout pour démolir ce qui les a précédées » ou énervent tout simplement les gens. Affectueusement surnommé « King of Camp (Roi du Camp) » ou « Prince of Puke (Prince du Vomi) », John Waters s’est fait un nom dans les années 1970 avec des films cultes comme Pink Flamingos (1972) et Desperate Living (1977). Depuis, il a conquis le grand public. Outre la comédie musicale à succès adaptée de son film Hairspray (1988), l’auteur est apparu dans des émissions à grande audience (RuPaul’s Drag Race), s’est affiché dans des publicités de marques de luxe (Saint Laurent), et s’apprête à faire son entrée sur le Hollywood Walk of Fame (ce sera cette année).

Depuis les années 1990, John Waters a ajouté à son curriculum vitae une carrière d’artiste plasticien, exposant ses photographies et ses installations dans le monde entier. Ce que l’on sait moins, c’est que John Waters est aussi un vrai collectionneur d’art.

Au cours de ces dizaines d’années sous les feux des projecteurs, John Waters a accumulé une impressionnante collection, qui comprend des œuvres d’artistes tel∙le∙s que Kathe Burkhart, Nan Goldin, Richard Prince, Cindy Sherman, Andy Warhol, ou Christopher Wool. Éternellement fidèle à sa Baltimore natale, la fameuse « Charm City », le cinéaste a finalisé en 2020 une promesse de don de 372 œuvres au Baltimore Museum of Art (BMA). La donation John Waters inclut des pièces de 125 artistes différents – dont 89 œuvres de sa propre main.

L’exposition « Coming Attractions: The John Waters Collection » du BMA (jusqu’au 16 avril prochain) présente environ 80 pièces de sa collection personnelle. Elle a été cocuratée par les artistes Catherine Opie et Jack Pierson, ami∙e∙s de John Waters, et eux∙elles-mêmes acteur∙rice∙s majeur∙e∙s de la scène queer. Catherine Opie et Jack Pierson ont commencé à préparer l’exposition en 2021, en sélectionnant des œuvres parmi celles que John Waters expose dans ses résidences de Baltimore, New York et San Francisco.

« Je n’aurais pas pu enfreindre les règles si je ne les connaissais pas », déclare John Waters à propos de ses choix de collectionneur. Chez lui, il associe des œuvres qui repoussent les limites de l’art à un mobilier très classique – des antiquités héritées de sa famille. L’un des fils rouges de la collection, ce sont ces sculptures en trompe-l’œil destinées à duper – ou exaspérer – les spectateur‧rice‧s. Il y a par exemple un faux interrupteur électrique de Douglas Padgett (Untitled, 2011), un objet hybride entre détecteur de fumée et désodorisant, de Paul Gabrielli (Untitled, 2011) – « on dirait qu’ils ont couché ensemble », dit John Water – et un rouleau de papier toilette en mousseline de soie bleue, de George Stoll (Toilet Paper, 1997), le frère de l’actrice Mink Stole.

Le collectionneur a choisi d’installer cette dernière pièce dans son salon new-yorkais. « Il a fallu que je demande l’autorisation du concierge de mon immeuble pour percer un trou dans le mur », se souvient-il. « Il a dû se dire : “Mais qu’est-ce que fabrique cette vieille tante scatophile, à vouloir mettre du PQ dans son salon ?” Une autre de ses œuvres fétiches est un amoncellement de faux outils et de débris, créé en 1991 par le duo suisse Peter Fischli & David Weiss. « Ils sont tellement drôles et pince-sans-rire« , commente John Waters en les citant, avec Cy Twombly, parmi ses artistes préféré‧e‧s. « Quand je partirai, il faudra que je mette [cette sculpture] à l’abri, sinon le personnel de ménage va tout balancer. »

L’expo du BMA rend hommage à un autre surnom de John Waters, « Pope of Trash » (le pape du trash, ou des détritus), avec une photographie de Peter Hujar montrant une poubelle new yorkaise qui déborde (Trash, New York, July 2, 1985, 1985). « Je l’ai accrochée dans mon salon sobre et classique [à Baltimore] parce que c’est là-dessus que j’ai bâti mon empire : le trash » déclare-il. Il a découvert Peter Hujar grâce aux journalistes Lisa Robinson et Fran Lebowitz. Et d’ajouter : « On l’a embauché pour refaire la scène du rat mort dans Desperate Living, » son film où figurent un matricide, du sexe carcéral lesbien, et une méchante reine imposant sa loi dans un bidonville baptisé Mortville. « J’adore toutes ses photos d’animaux, parce qu’elles ressemblent à du porno. » Une installation du collectif autrichien Gelitin, datant de 2012, est un clin d’œil au plaisir que lui inspire la destruction. C’est un ensemble de peluches recomposées à la Frankenstein : » Il y a une manette, et si on marche dessus, ça balance l’œuvre par terre », explique John Waters.

Son goût pour l’art qui choque va du scatologique et du sexuel aux sujets pour tabloïds, en passant par les gribouillis. Le regretté Mike Kelley, autre artiste ami de Waters, est représenté par des œuvres comme Outtake from Nostalgic Depiction of the Innocence of Childhood (1990). Cette photographie montre des acteur∙rice∙s nu∙e∙s, des lapins en peluche et du coulis de chocolat placé de façon stratégique. Waters se souvient d’une réaction horrifiée face au quadriptyque d’Erik Luken intitulé 4 JonBenét Ramseys (2000) – des sérigraphies warholesques représentant une minimiss assassinée en 1996. « Il était accroché dans mon dressing à New York et, quand le New York Times a fait ce grand shooting [chez moi], iels étaient indigné∙e∙s, et iels ne voulaient pas le diffuser. Ils ont trouvé que ça, c’était de mauvais goût. »

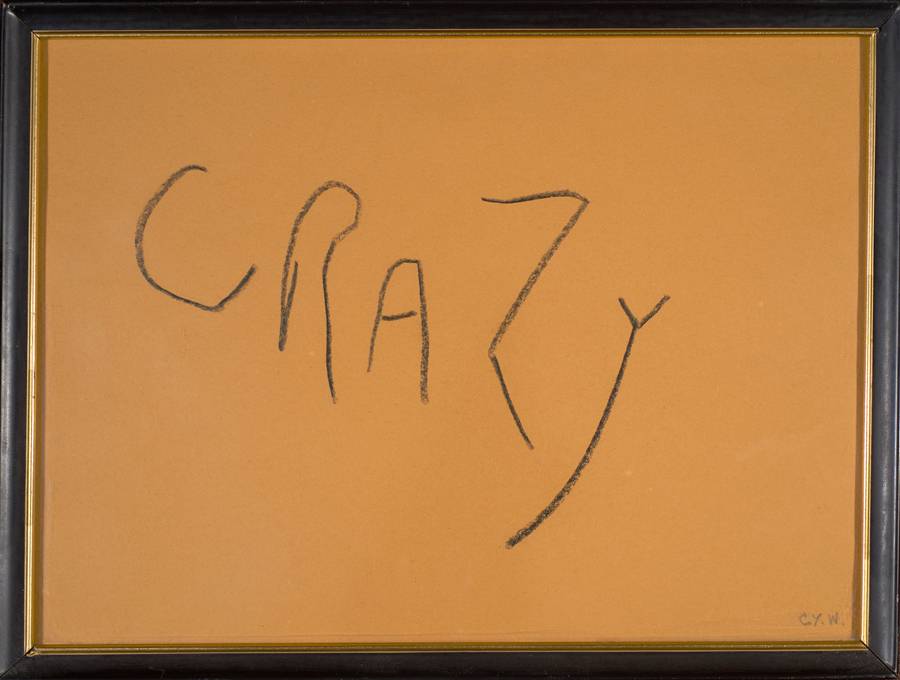

Cy Twombly occupe une place d’honneur toute particulière pour John Waters. « Il détient le titre de celui qui a le plus énervé ceux∙elles qui méprisent l’art contemporain. Voir des gribouillis, ça les rend complètement furax », explique-t-il. Quand les deux artistes se sont rencontrés dans les années 1990, John Waters a encadré le bout de papier où Cy Twombly avait inscrit son adresse, comme une œuvre. Elle apparaît d’ailleurs dans l’exposition. C’est aussi le cas d’un dessin intitulé C-R-A-Z-Y (1991), réalisé par le père de John Waters, pour se moquer des célèbres pattes de mouche de Cy Twombly. « On dirait vraiment une de ses œuvres. Mon père ne s’est pas rendu compte qu’il avait compris [son travail] », explique-t-il.

L’exposition du BMA aussi en évidence le soutien que John Waters a toujours apporté à d’autres légendes de Baltimore. Une star locale de l’art des années 1950 – le chimpanzé Betsy – est représentée par une aquarelle peinte au doigt, A Betsy Painting (vers 1955). « On pense que c’est la première œuvre d’un animal à faire son entrée dans la collection du musée de Baltimore », déclare la commissaire associée d’art contemporain Leila Grothe.

Ayant appartenu au zoo de Baltimore, Betsy a sans doute été la guenon artiste la plus célèbre de cette époque. « J’ai écrit tout un chapitre de mon livre M. Je-Sais-Tout – Conseils impurs d’un vieux dégueulasse (Actes Sud, 2021) sur ma collection d’art réalisé par des singes », explique le cinéaste. » On les a mis en avant pour se moquer de Jackson Pollock et de l’expressionnisme abstrait, mais ils sont devenus d’immenses stars ». Il conseille aux collectionneur‧euse‧s en herbe de miser sur la vogue de l’art primate. « Pour moi, c’est LE marché porteur, accessible pour quelqu’un qui démarre, et qui n’a pas encore été défriché. Et c’est chez nous, à Baltimore, que tout a commencé. »

Plusieurs œuvres évoquent divers aspects de sa carrière d’artiste plasticien. Colin (de Land), une lithographie de 2018 d’Elizabeth Peyton, montre le galeriste new yorkais, un homme espiègle et très aimé, qui est mort en 2003. « Si j’ai le moindre succès dans le monde de l’art, c’est grâce à lui », souligne John Waters. Colin de Land a monté sa toute première exposition dans une galerie commerciale, à l’American Fine Arts, Co., en 1995. « Il n’y a rien que le monde de l’art déteste davantage qu’une célébrité qui veut devenir artiste. [Colin de Land] était le seul qui pouvait me permettre de dépasser ça. » John Waters chérit également une œuvre de Larry Clark, des adolescents satanistes photographiés directement sur quatre écrans de télévision (Untitled, 1990).

Le cinéaste réalise parfois, lui aussi, des clichés à partir d’écrans. « Quand je fais de la photographie, j’essaie d’être un type qui aurait raté sa vocation dans les RP de l’industrie du cinéma », explique-t-il. « J’enregistre le souvenir du regard que j’ai envie de porter sur une chose. Je plonge dans un film, j’en extrais quelque chose et je le place dans un contexte complètement différent, je le réoriente pour que ça devienne, avec un peu de chance, mon propre film. »

John Waters continue de suivre l’actualité artistique des galeries et des salons, mais la seule catégorie qu’il évite, c’est » l’art populaire« . « J’aime l’élitisme du monde de l’art. Tout ça, c’est un tour de passe-passe. Comment Mike Kelley a-t-il transformé ces peluches cradingues achetées aux puces pour quelques centimes en œuvre qui vaut deux millions de dollars ? C’est ça, la magie, et c’est ça, l’art. Ça vous fait changer de regard, au point que vous ne pourrez plus jamais voir cet objet comme avant. »

John Waters est représenté par Sprüth Magers (Berlin, London, Los Angeles, et New York).

Wendy Vogel et une auteure et commissaire d’exposition indépendante basée à New York. Elle contribue régulièrement à plusieurs publications, dont Artforum et Art in America. Elle est la lauréate de la bourse d’écriture Andy Warhol Foundation Arts Writers Grant in Short-Form Writing.

Traduction française: Marguerite Capelle.

Cet article fait partie d’une collaboration annuelle avec Paris + par Art Basel. Il est également publié sur la plate-forme de Paris + par Art Basel.