2

2

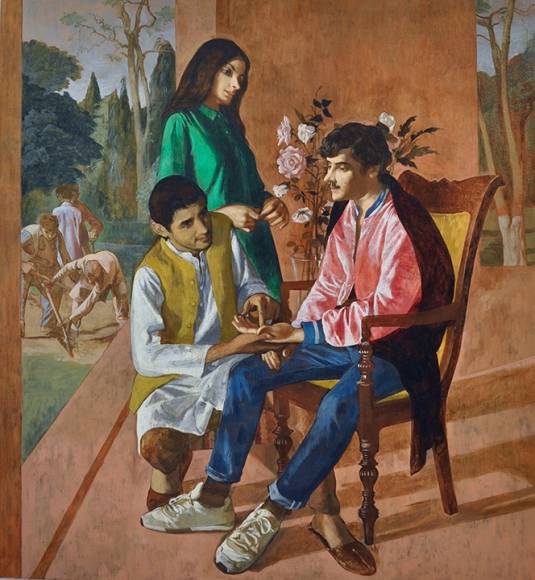

Les rêveries queer du peintre Salman Toor

Aujourd’hui installé à New York, Salman Toor est né et a grandi au Pakistan, entre culture orientale et culture occidentale. Ses peintures s’en font l’écho, mais esquivent avec intelligence les stéréotypes qui pourraient s’y rattacher. Son style académique se met au service de rêveries ultra contemporaines et d’un regard porté sur le corps queer, déjouant, là encore, toutes les normes.

Propos recueillis par Nicolas Trembley.

La première exposition muséale de l’artiste Salman Toor devait ouvrir en mars au Whitney Museum de New York. Finalement, dès le début de la pandémie de Covid-19, le musée a pris des mesures sanitaires en fermant ses portes et en annulant la présentation de cet artiste, né en 1983 à Lahore au Pakistan, et établi, depuis ses études, aux États-Unis. Toor émerge au moment où la peinture connaît un regain d’intérêt qui se manifeste par une multiplication de propositions, et ses scènes figuratives de personnages queer errant de fête en bar rencontrent un succès immédiat. Les formats sont petits, le style académique et la couleur verte est présente partout, comme dans un rêve. L’artiste adore Thomas Gainsborough, et le lien entre Orient et Occident fonctionne dans ses images qui dépeignent des scènes quotidiennes. L’atelier de Salman Toor est à Bushwick, à quinze minutes de train de là où il vit dans l’East Village. Il est donc privé de peinture durant le confinement, et reste chez lui pour dessiner et répondre à notre interview.

Numéro: Quel a été votre parcours ?

Salman Toor : Je suis né et j’ai grandi à Lahore, au Pakistan, dans un milieu plutôt conservateur. J’étais un garçon efféminé, et on m’a très vite envoyé dans des écoles privées – non mixtes – où le cricket et l’équitation étaient très en vogue. Moi, je passais l’essentiel de mon temps dans la salle réservée aux arts. Le dessin était ma seule consolation. C’est devenu pour moi un moyen de communiquer et de m’exprimer dans un environnement très macho, où ma démarche chaloupée était un sujet de constantes moqueries, mais où ce talent suscitait néanmoins la curiosité et une forme de respect. Mon travail actuel parle aussi de cela. De ce que veut dire vivre dans un espace entre deux cultures, des relations qui déterminent l’expérience queer, ou encore des récits d’assimilation à la culture urbaine occidentale. Ayant grandi dans une société traditionnelle et restrictive, je ne prends pas pour argent comptant les conceptions américaines de la liberté, mais je suis cependant en mesure d’être curieux ou lucide par rapport à la nature de cette liberté, et par rapport à ce qu’elle peut coûter.

“Toutes mes compositions sont imaginaires. Je peins directement sur la surface, avec une vague idée initiale de ce que sera la composition. Puis j’essaie de suivre mon instinct, les lignes que ma main semble vouloir tracer.”

Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec l’art ?

Ma grand-mère maternelle avait chez elle des reproductions bon marché de peintures européennes du xviiie siècle, dans des cadres dorés qui décoraient les murs de l’escalier et du salon. Il y avait là L’Honorable Mrs. Graham et L’Enfant bleu de Thomas Gainsborough, mais aussi – étrangement – une Chasse au cerf de Paul de Vos. On trouvait assez souvent ce genre de gravures dans les foyers des familles de la classe moyenne pakistanaise, souvent associées à quelques figurines en porcelaine représentant des Occidentaux élégants. Sans doute dans le but d’apporter à ces intérieurs l’illusion gratifiante du raffinement. Ces objets et images exotiques étaient pour moi des moyens d’évasion. À l’époque, je n’étais absolument pas curieux de savoir qui avait peint ces toiles, ni quand. J’avais simplement l’impression que mon côté efféminé n’aurait pas dérangé la Mrs. Graham de Gainsborough, et qu’elle l’aurait même applaudi. L’Enfant bleu m’ouvrait tout un monde de distinctions plus subtiles. Quant à la violence contenue dans la Chasse au cerf, elle me donnait un sentiment d’héroïsme. Ces images étaient devenues pour moi comme un monde imaginaire où je pouvais projeter une version plus assurée et plus puissante de moi-même.

Comment avez-vous su que vous vouliez devenir artiste ?

De ce point de vue-là, j’étais pour le moins atypique. Je dessinais sans arrêt, parce que je n’avais pas beaucoup d’amis et qu’à l’école j’étais une sorte de souffre-douleur. Le dessin était pour moi une forme de méditation et de relaxation, une façon d’échapper à la banalité du quotidien – échappatoire à laquelle j’ai d’ailleurs continué d’avoir recours presque jusqu’à la fin de mes études. C’était ce que je réussissais le mieux. Mais dans ma tête, la question de devenir une sorte de faiseur d’images ne se posait pas pour autant.

Quel type d’art regardiez-vous à l’époque, et que regardez- vous aujourd’hui ?

Lorsque j’étais enfant, je regardais surtout les magazines de mode qu’achetait ma mère. J’adorais reproduire les beaux visages de femme, avec leurs sourcils très arqués – et la mode abominable de l’époque, comme les fils dorés dans les cheveux ou des sourcils beaucoup trop épilés. Dans la maigre bibliothèque de mes parents, je m’absorbais aussi dans la contemplation de miniatures soufies représentant des princes et des paysans, que j’essayais de recopier de mon mieux. À l’université, je n’aimais pas du tout l’art contemporain. Je voulais consacrer ma vie à l’histoire de l’art et à la peinture académique, en particulier des XVIIe et XVIIIe siècles, en Europe et en Inde. À ce moment-là, aux États- Unis, il y avait peu de peintres contemporains figuratifs dont je pouvais suivre le travail : John Currin, Kerry James Marshall, Lisa Yuskavage, Kehinde Wiley et Nicole Eisenmann. J’aime observer ce qui se fait en matière d’art contemporain, mais plutôt dans la perspective de l’histoire de l’art. Actuellement, je m’intéresse aux œuvres tardives de Philip Guston, à Jacob Lawrence, Jules de Balincourt ou encore Antoine Watteau et ses successeurs.

Vous considérez-vous comme peintre, et cette catégorie est-elle encore pertinente à vos yeux en 2020 ?

Elle l’est, assurément. C’est même un moment assez excitant pour la peinture, parce qu’elle vient de s’ouvrir à des gens qui jusqu’ici n’avaient pas vraiment eu la possibilité de se voir représentés. Et le marché est prêt à accueillir leur travail, ce qui crée aussi un intérêt pour ce qu’ils ont à dire. La peinture continue d’exister. C’est comme un virus !

Quelles sont les sources de vos images ?

Toutes mes compositions sont imaginaires. De façon générale, je regarde énormément d’images, mais jamais quand je travaille. Je peins directement sur la surface, avec une vague idée initiale de ce que sera la composition. Puis j’essaie de suivre mon instinct, les lignes que ma main semble vouloir tracer. Sans aucune esquisse préalable au crayon. J’ai tout de même un petit carnet de croquis, pour y jeter rapidement quelques idées de temps en temps.

En quoi votre travail est-il reçu de façon différente au États-Unis et dans votre pays d’origine, le Pakistan ?

À New York, je peux être vu comme un homme queer à la peau brune, qui parle avec un accent étranger – et comme un peintre figuratif parmi d’autres. Au Pakistan, mes toiles sont perçues comme venant de quelqu’un qui a eu le privilège de recevoir une éducation à l’étranger, quelqu’un de libéré. Pourtant, sous la surface, la menace de violence est encore là. En fin de compte, ce n’est pas si différent de ce qui se passe à New York lorsque je me rends au Tompkins Square Park, tout près d’ici, et que, au coin de la 5e Rue et de l’Avenue A, un SDF siffle “pédé” entre ses dents au moment où je passe devant lui.

Comment choisissez-vous la palette des couleurs que vous utilisez dans vos toiles ?

À l’intuition. Lorsque je peins, je sens les couleurs. C’est une leçon que j’ai apprise chez Poussin, Chardin, et chez un peintre indien du xviiie siècle du nom de Nainsukh.

Comment installez-vous vos œuvres ?

Je cherche avant tout à créer une étincelle entre des toiles placées côte à côte ou en face l’une de l’autre. J’ai envie qu’elles s’opposent, ou au contraire qu’elles se répondent, se caressent et se nourrissent réciproquement, de façon à créer des liens esthétiques ou conceptuels inattendus.

Comment vous viennent les titres de vos œuvres ?

Les titres ne sont pas très importants à mes yeux. Et je ne suis pas assez poète pour intituler mes toiles “Sans titre”. De ce fait, je choisis en général des titres semblables à ceux qu’aurait pu choisir un historien de l’art, comme pour L’Homme au chapeau rouge de Titien, à la Frick Collection. Ou bien le genre de titres que l’on trouverait dans un vieux manuscrit enluminé, des choses comme Derviche mendiant au perroquet.

Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez faire prendre conscience à travers votre pratique artistique ?

J’aimerais susciter l’enthousiasme pour des histoires qui vont au-delà des préoccupations ou des affinités habituelles de la plupart des Américains. Je voudrais mettre en évidence des liens inattendus entre les canons esthétiques de différentes cultures, mais aussi entre le passé et le présent. J’ai envie d’attirer l’attention sur le fait que les personnes de couleur apportent leur contribution à notre bien-aimée histoire de l’art, et qu’elles sont amenées à la revisiter, voire à la reconquérir – qu’elles arrivent à y entrer, avec une confiance et une aisance jusqu’ici inédites.

Vous êtes-vous déjà senti proche d’un mouvement ou d’un groupe d’artistes ?

Pas vraiment, non. J’ai des amis qui font eux aussi de la peinture figurative, mais nous ne nous sommes jamais considérés comme un groupe, au sens des préraphaélites ou de tout autre mouvement historique du même ordre. Même si nous discutons souvent de ce que devrait être à nos yeux la représentation queer dans la culture contemporaine. Peut-être, après tout, que cela fait de nous une communauté, je n’en sais rien.

Pouvez-vous nous parler du projet que vous deviez présenter au Whitney Museum ?

L’exposition du Whitney a été conçue comme un ensemble de toiles. Certaines sont assez anciennes, mais la plupart sont des œuvres récentes. Toutes constituent des récits, elles parlent des joies et des dissonances de l’immigration, de l’assimilation et de l’identité. Mais en ce moment, nous n’avons pas la moindre idée de quand prendra fin l’isolement social dû au Covid-19. Pas plus que nous ne savons quand les musées pourront rouvrir leurs portes au public.

Quel sera votre prochain projet ?

Il se pourrait que je décide de m’aventurer dans la vidéo et l’animation. J’ai également commencé à travailler sur ma prochaine exposition de peinture, mais je ne sais pas encore où ce travail sera montré.