14

14

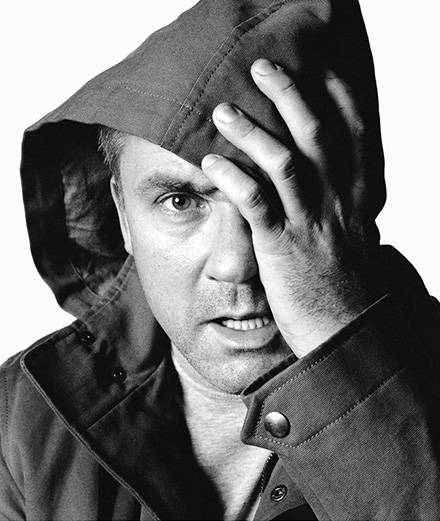

“J’ai vendu un mégot dédicacé pour 350 euros.” L’interview culte de Damien Hirst

Il y a quelques années, l’artiste provocateur emblématique du mouvement des Young British Artists, Damien Hirst, nous parlait de l’art d’être… soi. Retour sur l’interview culte de la cover star du dernier Numéro art.

Propos recueillis par Philip Utz.

Le “Jeune Artiste Anglais” que vous êtes prépare-t-il sa retraite ?

Il devient “Vieil Artiste Anglais”. Cela dit, je ne vois pas de relève. Les médias ne s’y prêtent plus : à peine ont-ils monté quelqu’un en flèche que déjà ils le descendent.

Quant à vous, vous êtes le lady Di de l’art contemporain tellement vous avez fait couler de l’encre.

La presse – bonne ou mauvaise – m’a rendu célèbre. Et pour moi, il n’y a rien de plus scandaleux que les célébrités qui se plaignent de la presse à scandale. Elles feraient mieux de la remercier : il vaut tout de même mieux être riche et célèbre que pauvre et à la rue.

C’est en cherchant à être connu que vous êtes devenu un artiste reconnu ?

A Goldsmith’s College, on m’a appris qu’il n’y avait pas de honte à vouloir les deux. D’un côté, on m’encourageait à m’exprimer librement, à simplement faire de mon mieux. De l’autre, on me faisait comprendre qu’être premier de la classe – la célébrité d’avant l’heure – n’avait jamais tué personne.

Depuis 1988, vous tenez le rôle de mauvais garçon de l’art d’outre-Manche, et du plus dissipé des premiers de la classe.

Premier ou dernier, meilleur ou pire : je me lave les mains des classements arbitraires… A partir du moment où ils ne se trompent pas dans mon nom. Parler du 11 septembre comme d’une œuvre d’art, c’est là tout l’art de faire parler de vous. Vous avez vu les photos. Je ne me souviens plus de mes propos exacts, mais je crois que j’ai dû heurter les sensibilités en félicitant les terroristes pour tant de beauté. Ce que je regrette. Quand il y a des vies en jeu, mieux vaut se la fermer.

Vous êtes le premier artiste à avoir envoyé une œuvre dans l’espace – l’un des derniers endroits où votre réputation ne vous précède pas.

C’était à bord du satellite Beagle II, qui avait pour mission de découvrir des traces de vie sur Mars. Les experts pensent qu’il s’est posé sur Mars, mais impossible de le localiser. Ce qui est dommage, vu que la toile en question leur avait coûté près d’un quart de million de livres.

Il n’y a plus qu’à espérer que E.T. soit un collectionneur averti.

Ou une forme d’intelligence supérieure… Auquel cas, il l’aurait sans doute déjà vendue.

L’une de vos expositions, à la galerie White Cube de Londres, a engrangé plus de 11 millions de livres, vous plaçant parmi les artistes contemporains les plus chers au monde. Que faites-vous de tout cet argent ?

Je le réinvestis. Je suis à la tête d’une véritable petite machine à millions, avec de nombreuses personnes qui préparent mes prochaines œuvres. J’ai la chance d’avoir une équipe géniale, et j’adore jouer au big boss, mais tout cela coûte cher.

Cultiver une certaine notoriété est-il, depuis vous, devenu affaire courante dans le monde de l’art contemporain ?

Encore faut-il avoir quelque chose à promouvoir. C’est bien joli de brasser de l’air et de s’afficher dans la presse. Mais arrive toujours le moment où il faut déballer la marchandise. Et si c’est complètement raté, eh bien là, vous avez vraiment le nez dedans.

C’est justement en se retrouvant le nez dedans qu’un nettoyeur de galerie a balancé l’une de vos installations à la poubelle.

Il peut m’en être reconnaissant : il est désormais l’homme de ménage le plus célèbre au monde, avec sa propre émission télé aux États-Unis.

Votre travail est-il passé en désintox depuis que vous avez arrêté la drogue ?

Il est moins colérique, plus craintif. Avant, il constituait une façon assez arrogante de dire : “Je vous emmerde ! Je suis éternel !”. Aujourd’hui, ce serait plutôt : “Mon Dieu ! Je suis sur le point de mourir !” L’alcool et la drogue, ça va cinq minutes. Ensuite, c’est l’hécatombe. Tout le monde devient accro, passe la nuit à courir aux toilettes et à s’écouter parler sans avoir rien à se dire.

Ou, comme vous, à se servir des lavabos du Groucho Club de Londres comme de toilettes turques…

Oui, ou à se réveiller en pleine descente, avec une gueule de bois, et voir ses déboires de la veille étalés dans la presse. Mais cela ne suffit pas à vous décourager. J’ai eu plusieurs années creuses, où ma productivité s’en est ressentie, qui sont là pour en témoigner.

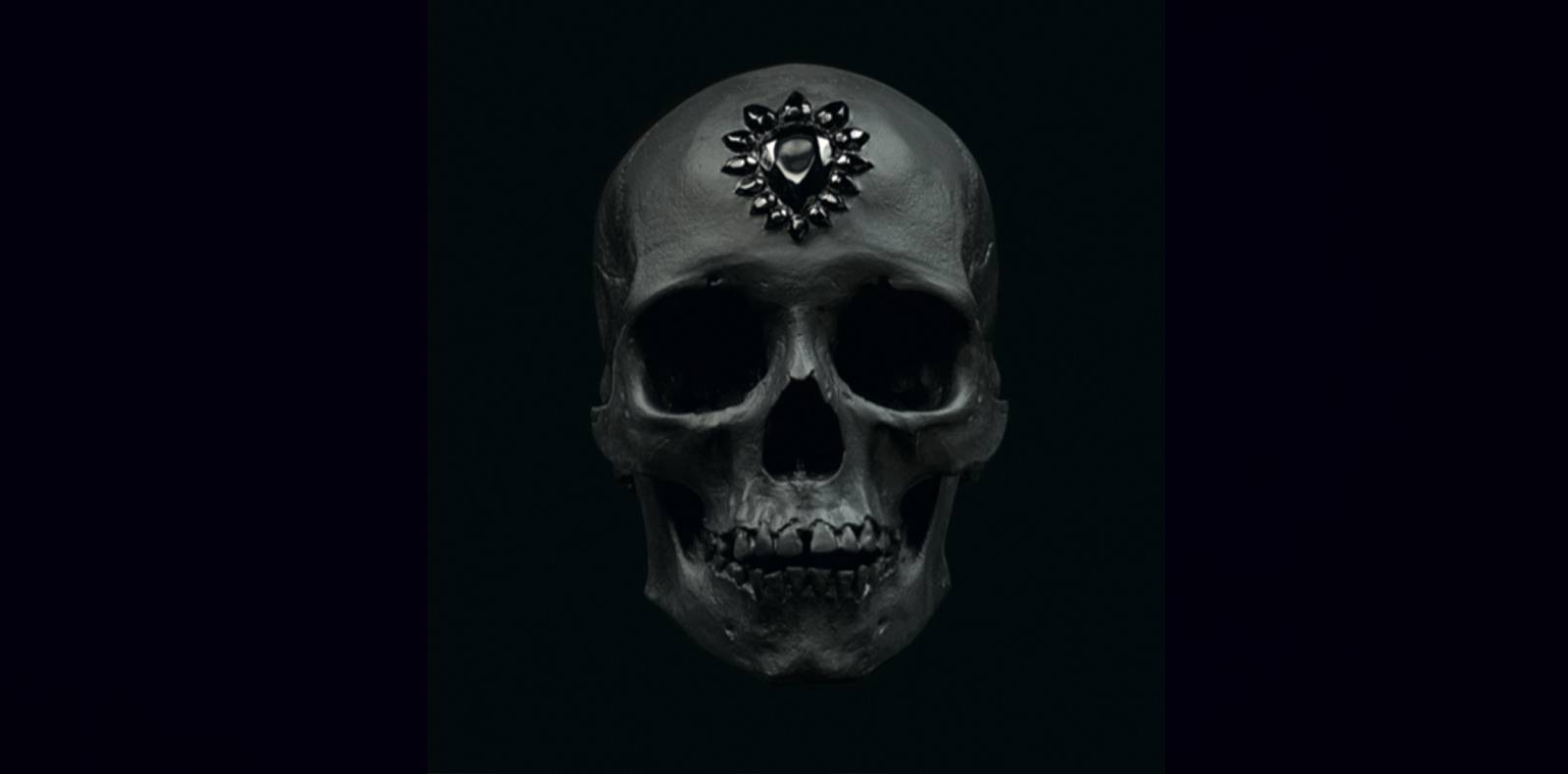

Qui a envie d’une brebis bissectée flottant dans du formol chez lui, dans son séjour ?

Charles [Saatchi]. Il a le mouton.

Votre ami Charles vient surtout de se débarrasser en grande fanfare de près d’un tiers de ses Hirst. Et pourtant, dans sa nouvelle galerie londonienne, ce n’est pas la place qui manque.

Je les ai moi-même rachetés au prix fort. S’en était-il lassé, ou avait-il besoin d’argent ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que son retour sur investissement tient du miracle. Vendre de l’ancien pour acheter du neuf, c’est un vieux truc de collectionneur.

Ah, quel monde sans merci que celui de l’art contemporain !

L’art, ce n’est pas comme la mode, puisqu’une œuvre d’art ne passe jamais de mode. Ce n’est pas de l’instantané, du réchauffé, du jetable. C’est d’ailleurs ce qui me motive en tant qu’artiste. J’aime à penser que, dans cent ans, mon nom fera encore jaser dans les chaumières.

Un mégot dédicacé par vous ferait-il de moi un homme riche ?

Le dernier en date est parti pour 300 livres sterling aux enchères.

Vidons vite le cendrier ! Combien de mégots tournent déjà sur le marché ?

Je ne sais pas. J’étais trop saoul pour compter. Je suis prêt à reconnaître mes fautes… Mais comment reconnaître les faux ?

[Archives Numéro 59, 2008]