7

7

Daniel Arsham et Emmanuel Perrotin : le destin croisé de deux stars de l’art contemporain

Star de l’art, Daniel Arsham inaugure en cette rentrée une double exposition à la galerie Perrotin, à Paris et à New York. Sculpture, peinture, dessin, et même voiture… Le plasticien américain y célèbre ses vingt ans de collaboration avec son fidèle galeriste Emmanuel Perrotin avec des œuvres inédites réunissant les multiples aspects de sa pratique. En exclusivité pour Numéro, tous deux reviennent sur leur rencontre et livrent leur vision partagée de l’art.

Propos recueillis par Matthieu Jacquet.

Numéro : Dans votre exposition chez Perrotin Paris, on est rapidement interpelé par les éléments familiers et les rapprochements incongrus que l’on croise dans vos nouveaux dessins et peintures. Dans les paysages urbains, on aperçoit des enseignes célèbres, un des pubs pour Coca-Cola ou Nike, tandis que vos natures mortes réunissent par exemple un ballon de basketball, des fruits, des fleurs séchées, des livres d’art, un visage sculpté et des personnages de Pokémon et Star Wars – deux franchises avec lesquelles vous collaborez. C’est un pied-de-nez à ceux qui n’aiment pas que l’art soit trop proche du réel ?

Daniel Arsham : Tous ces objets, toutes ces marques m’entourent tous les jours. Donc si l’on veut faire de l’art à partir de la vie quotidienne, qu’est-ce qui en fait partie ? Des baskets Nike, ou une pub Coca Cola. Je mets le logo de la maison de haute joaillerie Tiffany sur la devanture épicerie de New York. C’est comme un lieu imaginaire et décalé dans lequel ce logo aurait été parachuté…

Emmanuel Perrotin : Daniel et moi sommes très conscients des a priori que suscite cette démarche, et à quel point le monde de l’art s’est soulevé contre. Présenter de telles œuvres, c’est un vrai statement. Et avec ça, on est sûrs d’avoir une mauvaise critique dans Télérama ! (rires)

D.A. : En studio, je ne pense jamais à ce que je devrais faire ou non en fonction des critiques. Je fais ce que j’aime, point. Dans le texte qui accompagne ces deux expositions, Patrick Moore, le directeur du Warhol Museum, dresse une comparaison entre mon travail et celui d’Andy Warhol. Nous sommes évidemment très différents, mais nous avons en commun d’intégrer à nos œuvres des marques et des éléments du quotidien alors beaucoup de gens du monde de l’art jugent qu’elles ne devraient pas y apparaître. C’est donc d’autant plus hypocrite lorsque les critiques qu’on m’adresse à ce sujet viennent de personnes qui défendent Warhol, lui qui était justement très critiqué à son époque pour cela. Mais, vous savez, maintenant il fait partie des canons de l’histoire…`

“Avec cette exposition, on est sûrs d’avoir une mauvaise critique dans Télérama !”

Les deux expositions que Perrotin présente simultanément à New York et à Paris réunissent les multiples aspects de votre pratique, un peu comme un “best of”, mais uniquement à base d’œuvres inédites – peintures, dessins, sculptures en relief sur les murs ou répliques d’objets parsemés de cristaux… Comment est née cette idée d’exposition anniversaire ?

E.P. : Ce n’est pas très habituel de fêter une collaboration avec un artiste, mais si on ne le fait pas personne n’y pense. Il m’est arrivé tellement de fois que certains noms gagnent d’un coup une visibilité considérable parce qu’ils ont une grande exposition dans un musée. Alors on vient me voir en me disant : “Vous connaissez cet artiste ? Je l’ai découvert là-bas” – et il s’avère que je le représente depuis des années. Là, on se dit : “Eh merde…” Je travaille avec Takashi Murakami depuis 1993 et je n’ai jamais fêté notre rencontre, alors que nous collaborons depuis trente ans ! Ces événements permettent donc de rappeler les liens très forts et fidèles que nous entretenons avec nos artistes sur du long terme.

D.A. : En préparant cette nouvelle exposition, j’ai repensé à la toute première que j’ai faite chez Perrotin à Paris en 2003, dans son ancien espace rive gauche. À l’époque, la galerie n’était encore qu’en France et ne projetait même pas encore d’ouvrir à New York, où j’habite depuis des années. Aujourd’hui, cela fait dix ans que Perrotin a son espace là-bas, et dispose également de plusieurs espaces dans le Marais et avenue Matignon à Paris, sans parler des quatre galeries en Asie et de celle à Dubaï. C’est assez fou de constater cette évolution. Produire une exposition d’une telle ampleur était donc l’occasion idéale de la célébrer.

Justement, vous rappelez-vous de votre première rencontre ?

E.P. : C’était à Miami au début des années 2000. J’y passais beaucoup de temps à l’époque car je préparais l’ouverture du deuxième espace de ma galerie – et le premier hors de Paris. Daniel n’avait que 21 ans et gérait son propre lieu d’exposition avec des amis artistes dont Hernan Bas, avec qui je travaille aussi aujourd’hui. Un ami collectionneur m’a amené dans cet espace pour voir un group show que Daniel et ses collègues consacraient à la scène artistique de Miami, et c’est là que nous nous sommes rencontrés. J’ai été impressionné par son professionnalisme. C’était le plus sérieux de sa bande, avec un vrai esprit entrepreneurial, quelqu’un qui était prêt à évoluer et à prendre son destin en main. Comme Damien Hirst en son temps.

D.A. : Je sortais à peine de l’école à l’époque. Là-bas, on ne t’apprend pas comment on travaille avec une galerie d’art, ni comment fonctionne le marché et tout l’écosystème qui se construit autour. Comment se fait-on représenter ? Quel type d’artistes les galeristes recherchent-ils ? Pour moi, la seule solution me paraissait d’ouvrir mon propre espace. C’est ce qu’on a fait en créant à la fois un lieu de vie, de travail et d’exposition : au rez-de-chaussée il y avait la galerie, et à l’étage nos appartements.

Qu’est-ce qui a fonctionné entre vous deux ?

E.P. : Daniel et moi sommes assez proches en âge et très vite, nous sommes mis à fréquenter les mêmes personnes, les mêmes dîners, les mêmes soirées. On s’amusait bien ! Je pense que nous nous sommes croisés à un moment pivot pour nous deux : Daniel était à l’aube de sa carrière et très désireux d’aller de l’avant, moi j’allais franchir cette grande étape dans l’histoire de ma galerie en m’exportant à l’étranger. Et puis il faut se rappeler que Miami n’avait rien à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui : la foire Art Basel Miami Beach venait à peine d’être créée, il y avait encore peu de galeries… Quand je parlais de la ville en France, tout le monde me disait “c’est une ville dangereuse”, “il n’y a que des prostituées”… Ils se croyaient dans Miami Vice ! Mais j’ai bien fait de me tenir à mon projet. Miami est aussi le berceau de l’architecture MiMo [Miami Modern, style né après-guerre dans le sud de la Floride], et le travail de Daniel Arsham, qui a grandi là-bas, s’empare explicitement de cet héritage architectural. On le retrouve dans ses peintures de paysages, par lesquelles il a commencé, mais aussi dans ses premières sculptures que j’ai découvertes là-bas.

D.A. : Quand j’ai présenté mon travail à Emmanuel, il a tout de suite imaginé ce qu’il deviendrait dans dix ans – ce qui ne lui arrive qu’avec quelques artistes. Il a pu se projeter. Et je pense qu’il a été rassuré par le fait que je travaillais très sérieusement : j’arrivais à l’atelier à neuf heures tous les matins, je le quittais à cinq heures tous les soirs… Je n’étais pas du genre à faire la fête toute la nuit et venir seulement l’après-midi. Cette discipline m’a permis de produire suffisamment d’œuvres pour être exposé régulièrement en restant très organisé. On imagine souvent les artistes comme complètement désorganisés et chaotiques, mais moi je ne suis jamais en retard pour une exposition !

Daniel et moi nous sommes croisés à un moment pivot : Daniel était à l’aube de sa carrière et moi j’allais franchir une grande étape dans l’histoire de ma galerie.”

En tant qu’Américain, pourquoi avez-vous choisi une galerie parisienne pour vous représenter ?

D.A. : Je ne connaissais rien au marché de l’art et Emmanuel m’y a introduit en me donnant de précieux conseils. Quand je n’avais encore que 25 ans, par exemple, on m’a proposé de grosses expositions à New York et plusieurs galeries là-bas ont souhaité de me représenter mais selon lui, il était encore trop tôt et il valait mieux attendre que mon travail évolue. J’ai donc patienté dix ans avant de faire ma première exposition à New York, au Watermill Center en 2015. Cela a payé : l’accueil du public a été génial, notamment parce que j’étais beaucoup plus identifié, bien que je n’aie jamais encore présenté d’exposition personnelle dans la ville. C’était le moment idéal.

E.P. : New York est la capitale du monde de l’art, et on n’a pas le droit à l’erreur là-bas ! Il faut viser gros dès le départ. Daniel aurait pu croire que je le dissuadais de faire cette exposition parce que je voulais le garder pour moi, mais c’était surtout parce qu’à l’époque, son travail était beaucoup moins évident qu’aujourd’hui, et je savais qu’il gagnerait la notoriété qu’il mérite quand le vent tournerait. C’est tout l’intérêt pour moi d’avoir commencé comme galeriste à 21 ans. J’ai représenté des artistes comme Takashi Murakami et Maurizio Cattelan très tôt dans ma carrière comme dans la leur. J’ai tout suivi jusqu’au moment où ils ont explosé, ce qui inspire confiance aux artistes avec lesquels je travaille.

Emmanuel, quelles sont les premières œuvres de Daniel que vous avez acquises ?

E.P. : Ça devait être un de ses dessins ou une peinture de paysage, mais je ne suis plus sûr. J’avais très peu de moyens à mes débuts, je dépensais tout mon argent dans l’expansion de ma galerie et il ne me restait plus grand chose pour collectionner. Beaucoup de galeristes achètent les œuvres de leurs artistes car ils pensent faire du bénéfice sur leur inventaire, mais cela peut créer deux problèmes : d’une part, si on garde les meilleures pièces pour soi, ça n’aide pas à construire une carrière, et d’autre part, acheter veut dire que l’on aura moins de budget pour investir dans la galerie et ses expositions. Avec Daniel, il me paraissait très important d’investir dès le départ dans la production des œuvres. À l’époque nous utilisions une machine qui permettait d’automatiser la taille du marbre mais cela nous coûtait très cher. Cette technologie était alors révolutionnaire et le coût de production des œuvres devenait trop important pour proposer un prix de vente raisonnable pour un jeune artiste. Aujourd’hui, toutefois, les choses sont différentes car Daniel est un artiste confirmé, et les coûts de production se justifient par rapport au prix de ses œuvres. Il faut savoir prendre des risques pour en arriver là.

Je viens d’une école où on disait encore : “lui, ce n’est pas un artiste, c’est un photographe” ! Nous avons fait beaucoup de chemin depuis.

Il y a quatre ans, vous présentiez chez Perrotin des répliques de statues antiques du Louvre, recolorées et érodées pour y faire apparaître des cristaux – procédé aujourd’hui devenu l’une de vos signatures. On imagine les difficultés qu’a dû demander la production de telles œuvres. Continuez-vous à vous mettre au défi dans vos projets ?

D.A. : Oui, par exemple j’ai une grande passion pour les voitures et notamment les Porsche – j’y consacre même un compte Instagram entier. Dans mon exposition chez Perrotin à New York, je montre au rez-de-chaussée une voiture que j’ai fait fabriquer sur place par un spécialiste depuis plusieurs années. Elle est parfaitement finie, fonctionnelle, on peut la conduire. Cette œuvre amène donc une dimension sculpturale à un objet que l’on n’aurait pas considéré comme sculpture dans un autre contexte. Et bien sûr, à côté, je présente des peintures où l’on voit des voitures, qui me permettent de connecter tous ces éléments disparates. C’est une expérience passionnante et il sera très intéressant d’observer les réactions qu’elle va susciter. Je pense qu’elle ramènera un tout autre public que les amateurs d’art, un public passionné d’automobile.

E.P. : J’aime beaucoup ce que tu dis parce que depuis les débuts de ma galerie, nous avons toujours défendu ce décloisonnement, cette ouverture vers d’autres domaines pour créer un nouveau public. Alors que je viens quand même d’une école où, quand j’étais encore assistant de galerie, on disait : “lui, ce n’est pas un artiste, c’est un photographe” ! Nous avons fait beaucoup de chemin depuis. À la galerie, nous croisons régulièrement l’art avec la mode, avec l’industrie musicale. L’automobile, c’est donc une nouvelle étape qui suscitera sans aucun doute un nouvel intérêt pour le travail de Daniel. Et je sais qu’il aime ce mélange des genres.

En défendant des artistes comme Takashi Murakami et par le passé KAWS, mais aussi en proposant des projets transversaux, la galerie Perrotin a en effet toujours assumé ce mélange des genres, qui a souvent été critiqué. Diriez-vous que sa perception a changé au fil du temps ?

E.P. : Ces critiques étaient d’autant plus présentes quand j’ai commencé, surtout en France. À l’époque, on ne parlait d’art contemporain nulle part, dans les magazines, dans les journaux, et les artistes étaient bien moins nombreux à pouvoir vivre de leur pratique. Si le monde de l’art est aussi élitiste, c’est souvent pour les mauvaises raisons : parce que certaines personnes rêvent de réserver le monde de l’art à une petite partie de la population qui parle la même langue, une langue que les autres ne parlent pas. Parce qu’ils aiment être à des dîners où ils donnent des noms qu’ils sont les seuls à connaître. Mais combien de temps vais-je devoir supporter qu’on me dise que tel art ou tel artiste que je défends est beau mais superficiel, et jamais que c’est l’œuvre de personnes qui travaillent dur et qui ouvrent de nouvelles voies ? Ces cinq dernières années toutefois, dans les foires par exemple, je constate que le monde de l’art a évolué de plus en plus dans cette direction. En ce sens, nous devons nous réjouir de parler tous les jours à un public plus nombreux.

D.A. : Finalement, toutes ces questions rejoignent la question fondamentale que se pose tout artiste : est-ce que l’on veut créer pour ce petit groupe, très insulaire, ou créer pour tout le monde ? Je préfère la seconde option.

Nombre d’acteurs du monde de l’art aiment être à des dîners où ils donnent des noms qu’ils sont les seuls à connaître.

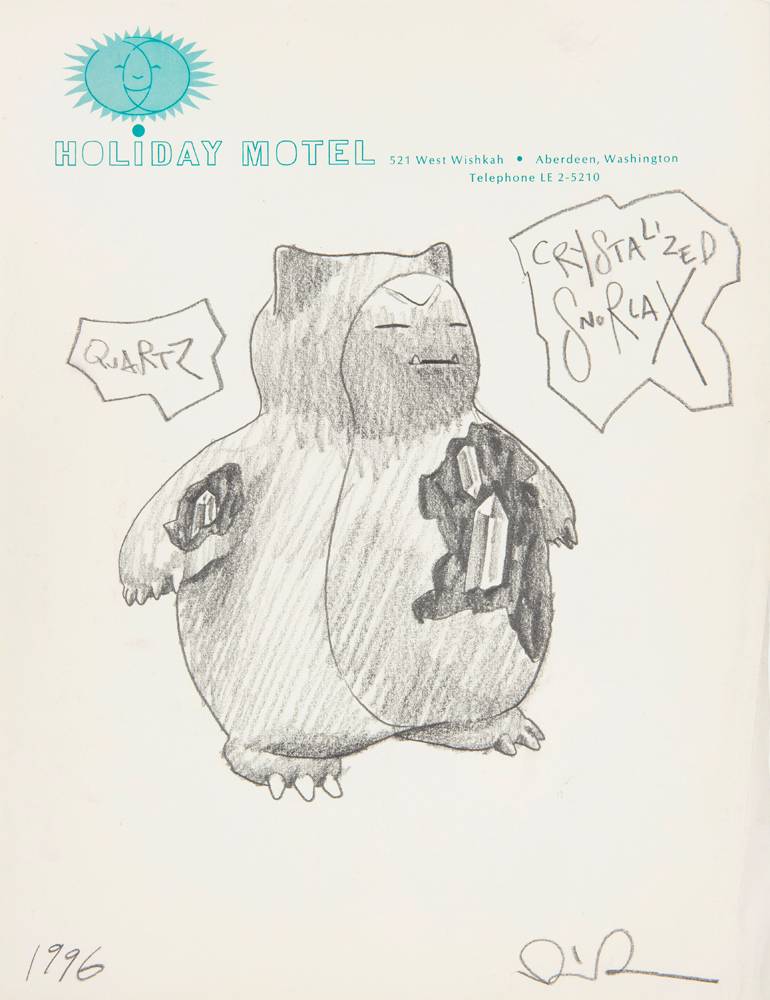

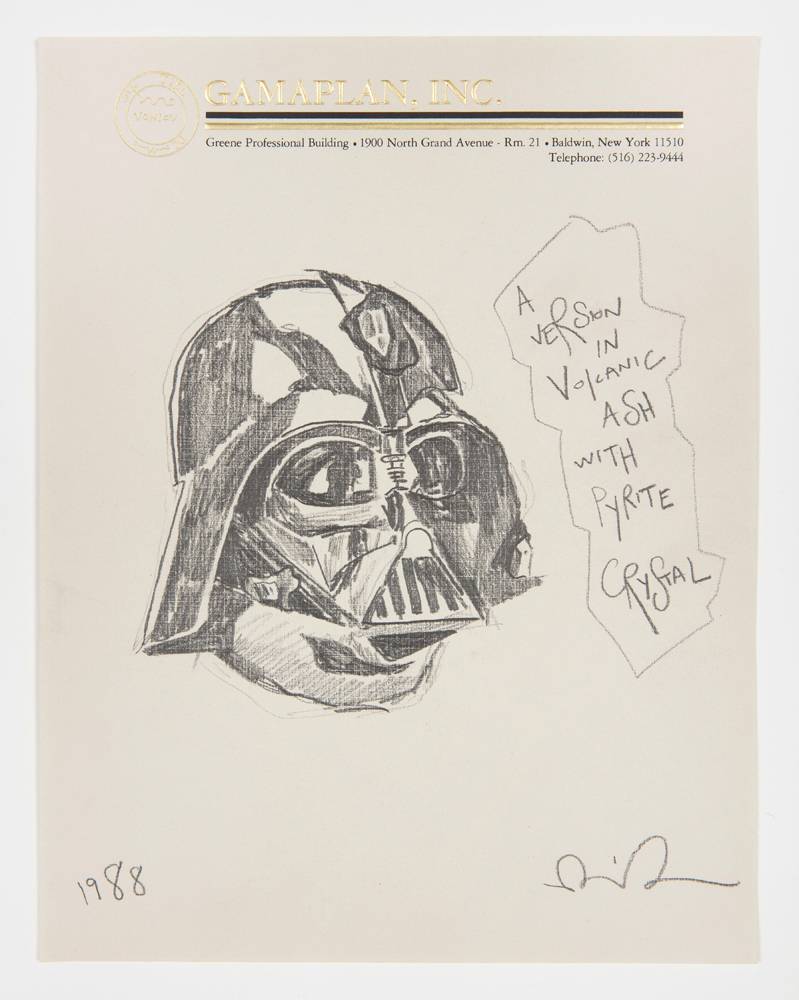

À Paris comme à New York, on découvre également un volet de votre travail que l’on connaît moins : cent dessins d’objets, œuvres d’art et personnages de fiction en tous genres, tous au même format et réalisés sur des papiers à en-tête d’hôtels dans lesquels vous logez. Pourquoi ce support ?

D.A. : Ces feuilles me plaisent beaucoup, donc je les collectionne. C’est aussi simple que cela. Mais j’ai un autre projet caché : dans toutes les chambres d’hôtel où je dors, je décroche une peinture du mur et je dessine quelque chose au dos, puis je la remets à sa place. Donc je laisse une œuvre dans chaque hôtel, que personne ne verra. Elles existent mais je suis le seul à savoir où elles sont.

E.P. : C’est un peu comme un jeu de piste, en fait. Je suis sûr que tu l’as encore fait dans l’hôtel où tu es en ce moment à Paris. Mais là au moins, je connais bien le propriétaire, donc je saurai où la retrouver !

Daniel Arsham, “20 ans / 20 years”, du 2 septembre au 7 octobre 2023 chez Perrotin Paris, et du 6 septembre au 14 octobre 2023 chez Perrotin New York.