26

26

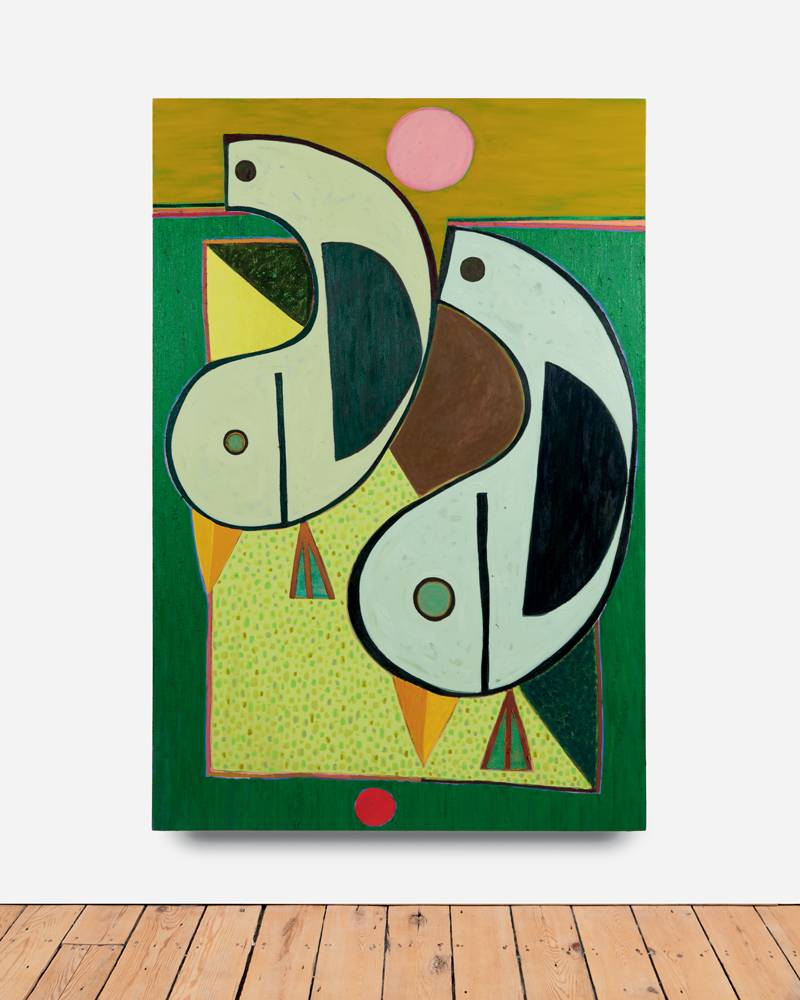

Austin Eddy, le peintre passionné d’oiseaux qui mêle cubisme et art folklorique

À 36 ans, installé à Brooklyn, Austin Eddy peint des oiseaux. Situé à mi-chemin entre la figuration et l’abstraction, son style revendique une forme de liberté absolue, convoquant des influences contradictoires et mêlant sans tabou la rigueur cubiste et la liberté du folk art, afin d’inviter chacun d’entre nous à quitter la terre ferme et à s’évader hors du cadre.

Par Éric Troncy.

Le 21e siècle nous met face à l’évidence : oui, on peut être à l’avant-garde et peindre des oiseaux. Les siens, issus d’intenses rêveries et introspections, ont ces dernières années été repérés bien loin du nid-atelier de Brooklyn où il leur donne littéralement vie. À 36 ans, après une courte errance entre abstraction et figuration, Austin Eddy a décidé de ne pas choisir, et va puiser dans l’histoire de l’art la liberté nécessaire à la construction d’une œuvre à la fois ambitieuse et légère.

S’il est bien une chose que le 20e siècle nous a apprise, c’est qu’en matière de peinture le sujet n’a absolument aucune importance. En tout cas, il peut n’en avoir pas tant que cela, et l’“engagement” politique ou social n’est pas la forme supérieure de noblesse dans les arts. Les chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art du 20e siècle, ces œuvres qui ont fait l’histoire, ne sont pas nécessairement remarquables pour leurs sujets : des meules de foin (Monet), des pommes (Cézanne), un carré noir (Malévitch)… Apprécier une peinture ne se résume pas à l’évaluation de la pureté de ses intentions narratives, et lorsque la peinture s’adresse à nous en employant son langage propre, nous pouvons accéder à ce langage : nous savons, devant un Rothko, sinon comprendre (car il n’y a rien à comprendre vraiment) du moins ressentir quelque chose d’unique et d’intense, et accéder à ce langage propre à la peinture dont la grammaire repose sur des formes, des couleurs, des compositions, des techniques et des procédés. “J’étais plutôt attiré par Jean Arp, Alexander Calder, Constantin Brancusi, et finalement je me suis intéressé aussi à Matisse, Picasso, Léger, et bien sûr Chagall”, explique Austin Eddy, dont les cygnes, canards et autres mouettes gardent évidemment le souvenir de l’oiseau de Brancusi et de sa forme aérodynamique, des colombes de Matisse et de ses papiers découpés.

Les styles et stratégies picturales qu’il convoque n’avaient pas nécessairement vocation à se rencontrer : l’espace aplati du cubisme et la liberté absolue du folk art.

Né à Boston en 1986, il a étudié la peinture et le dessin à l’Art Institute of Chicago, avant de partir s’installer à New York en 2011, une fois son diplôme obtenu. “Je crois que l’une des premières choses que j’ai produites est un dessin rudimentaire des Tortues Ninja. C’était une série de gribouillages qui esquissaient grossièrement la forme d’un personnage. Je n’arrive pas à me souvenir s’ils étaient coloriés en vert ou juste dessinés au crayon”, se remémore-t-il. Au collège, cependant, il voulait devenir un peintre abstrait. “C’était l’idée de vivre comme un cow-boy, et vivre comme un cow-boy signifiait être libre.” De fait, jusqu’en 2018, ses peintures, essentiellement abstraites, évoquaient des hiéroglyphes. L’abstraction pure lui sembla finalement trop déconnectée de son projet artistique : il fallait, semble-t-il, un peu de réalité à laquelle accrocher les émotions qu’il voulait traduire. C’est là toute la singularité de sa peinture : érudite, consciente de la lignée historique à laquelle elle vient s’ajouter, et bien décidée à discuter avec elle, elle forme l’ambition de traduire des émotions, de convoquer des souvenirs ou des expériences personnelles. Il décrit lui-même sa peinture comme “semi- autobiographique”, à moitié abstraite, à moitié figurative, c’est-à-dire farouchement logée dans un entre-deux, un espace flottant où l’imaginaire oscille en permanence entre points de repère et égarement. Les styles et stratégies picturales qu’il convoque n’avaient pas nécessairement vocation à se rencontrer : l’espace aplati du cubisme et la liberté absolue du folk art, à laquelle son œuvre fait inévitablement penser – y compris dans le respect des intentions décoratives dont le folk art ne s’excuse pas.

Né à Boston en 1986, il a étudié la peinture et le dessin à l’Art Institute of Chicago, avant de partir s’installer à New York en 2011, une fois son diplôme obtenu. “Je crois que l’une des premières choses que j’ai produites est un dessin rudimentaire des Tortues Ninja. C’était une série de gribouillages qui esquissaient grossièrement la forme d’un personnage. Je n’arrive pas à me souvenir s’ils étaient coloriés en vert ou juste dessinés au crayon”, se remémore-t-il. Au collège, cependant, il voulait devenir un peintre abstrait. “C’était l’idée de vivre comme un cow-boy, et vivre comme un cow-boy signifiait être libre.” De fait, jusqu’en 2018, ses peintures, essentiellement abstraites, évoquaient des hiéroglyphes. L’abstraction pure lui sembla finalement trop déconnectée de son projet artistique : il fallait, semble-t-il, un peu de réalité à laquelle accrocher les émotions qu’il voulait traduire. C’est là toute la singularité de sa peinture : érudite, consciente de la lignée historique à laquelle elle vient s’ajouter, et bien décidée à discuter avec elle, elle forme l’ambition de traduire des émotions, de convoquer des souvenirs ou des expériences personnelles. Il décrit lui-même sa peinture comme “semi- autobiographique”, à moitié abstraite, à moitié figurative, c’est-à-dire farouchement logée dans un entre-deux, un espace flottant où l’imaginaire oscille en permanence entre points de repère et égarement. Les styles et stratégies picturales qu’il convoque n’avaient pas nécessairement vocation à se rencontrer : l’espace aplati du cubisme et la liberté absolue du folk art, à laquelle son œuvre fait inévitablement penser – y compris dans le respect des intentions décoratives dont le folk art ne s’excuse pas.

Austin Eddy fait partie de cette génération d’artistes qui a abandonné l’idée d’exclure tel ou tel style et embrasse tout avec curiosité. D’ailleurs, lui-même embrasse les expériences des peintres de sa génération, auxquels il réserva un espace d’exposition dans un placard de son appartement. Intitulé Eddy’s Room, cet espace fut logé dans une penderie de 2,50 m de hauteur sur 1,20 de largeur et 60 cm de profondeur. En 2015, il y organisa des expositions collectives à partir de sa collection personnelle, puis transforma cela en projet itinérant lorsque le propriétaire des lieux se montra trop gourmand. “Nous avons déménagé lorsqu’il nous demanda 2,5 millions de dollars pour un appartement infesté de puces. Il le vendit alors à un médecin de San Francisco comme résidence secondaire.” À la Galerie Thomassen de Göteborg, en 2018, il réitéra le projet Eddy’s Room en invitant 22 artistes – et ne compte pas s’arrêter là.

Austin Eddy fait partie de cette génération d’artistes qui a abandonné l’idée d’exclure tel ou tel style et embrasse tout avec curiosité. D’ailleurs, lui-même embrasse les expériences des peintres de sa génération, auxquels il réserva un espace d’exposition dans un placard de son appartement. Intitulé Eddy’s Room, cet espace fut logé dans une penderie de 2,50 m de hauteur sur 1,20 de largeur et 60 cm de profondeur. En 2015, il y organisa des expositions collectives à partir de sa collection personnelle, puis transforma cela en projet itinérant lorsque le propriétaire des lieux se montra trop gourmand. “Nous avons déménagé lorsqu’il nous demanda 2,5 millions de dollars pour un appartement infesté de puces. Il le vendit alors à un médecin de San Francisco comme résidence secondaire.” À la Galerie Thomassen de Göteborg, en 2018, il réitéra le projet Eddy’s Room en invitant 22 artistes – et ne compte pas s’arrêter là.

“Le but ultime pour un artiste serait, je pense, de laisser s’effacer votre moi pour que les autres vous trouvent.”

“Au collège, j’aspirais à créer des portraits, mais je n’avais pas envie de peindre des gens, alors je représentais des chaises pour évoquer les personnes assises dessus”, explique-t-il. Comment représenter quelque chose sans le représenter littéralement ? Comment traduire une réalité dans le langage de la peinture ? Comment traduire la gamme colorée d’un rêve ou d’une sensation ? “Oui, mon travail a toujours porté sur des choses que j’ai vues, éprouvées ou pensées. Mais laisser échapper cette part personnelle et permettre une plus large interprétation est le but ultime, je pense. Laisser s’effacer votre moi pour que les autres vous trouvent.”

Les oiseaux, motif qu’il convoque désormais de manière itérative, sont comme des portes d’entrée dans la peinture de sentiment qu’est son œuvre. Simples, immédiatement identifiables par le spectateur, ils sont aussi un répertoire de formes abstraites : les yeux sont des cercles concentriques qui peuvent être additionnés, les becs sont des formes pointues, divisées en deux, qui produisent des triangles plus ou moins évasés, etc. “Si j’étais capable de provoquer avec des fleurs, j’estimerais avoir vraiment accompli quelque chose”, me faisait récemment observer Jonathan Gardner, un peintre new-yorkais de la même génération.

Oui, décidément, le sujet n’est plus le problème – et l’avant-garde ne ménage pas sa peine pour renouveler les provocations. Et quoi de mieux pour se renouveler que de se mettre soi- même en porte-à-faux par rapport à ses propres règles de travail ? “Lorsque je travaille, j’essaie de ne pas respecter trop de règles. Je m’efforce en quelque sorte d’être passager du tableau”, indique Austin Eddy, qui décida récemment d’aller peindre d’après nature. Curieuse décision pour un peintre qui ne fait confiance qu’à sa mémoire liée à des événements ou à des sensations, et ne prétend pas dépeindre la réalité immédiate. Mais peut-être que prendre les choses de la manière la plus erronée qui soit (après tout, pourquoi trimbaler un chevalet dans la nature si l’on ne peint pas d’après motif ?) est un bon moyen de ne pas s’enfermer dans des habitudes et des certitudes.

“Lorsque je peins, je m’efforce en quelque sorte d’être passager du tableau”

Lui-même et sa compagne (la peintre new- yorkaise Shara Hughes, dont les formidables paysages sont eux aussi purement imaginaires) louèrent une maison dans les montagnes Catskill au nord de New York. Celle-ci était précisément située juste en face de la demeure où vécut le peintre Thomas Cole (1801-1848), fondateur d’un mouvement pictural américain de la seconde moitié du xixe siècle caractérisé par un très fort réalisme. Là, munis de chevalets portables, ils arpentèrent à vélo les paysages époustouflants et se déclarèrent disponibles aux joies de la peinture “en plein air”, les chakras de l’inspiration grands ouverts. “Même si ces nouveaux tableaux n’étaient pas réalisés au sens le plus littéral de l’expression ‘en plein air’, ils étaient en phase avec la manière dont Frederic Edwin Church travaillait dehors, faisait des esquisses, puis rentrait peindre dans son atelier. J’avais la ferme intention de peindre au milieu du paysage, mais j’ai surtout fini par éprouver cela comme un besoin, un moyen de se rééquilibrer et de ressentir le monde à nouveau. J’y puisais une tranquillité et une quiétude qu’il me semblait important de rapporter avec moi à l’atelier.” Avec ses faux airs de peinture naïve, de folk art aux aspirations décoratives, la peinture d’Austin Eddy est assurément un miroir singulier du présent de l’art, où plus aucun style ne semble tabou, mais où l’ambition de l’avant-garde n’a pas cédé. C’est aussi une peinture qui est absolument consciente de ce qu’elle est aujourd’hui : une sorte d’expérience pour le spectateur. “Je ne suis pas sûr de vouloir que les gens puisent dans mes tableaux autre chose qu’un certain type d’expérience. Quelque chose qui soit, j’espère, capable de leur faire oublier de regarder leur téléphone.”

Austin Eddy est représenté par la galerie Berggruen et collabore régulièrement avec la galerie Livie Fine Art.