30

30

Au cœur d’une prison américaine : la danse comme évasion

Dans le contexte des prisons où règne la masculinité toxique, danser relève d’un tabou absolu. À Lancaster, près de Los Angeles, le chorégraphe français Dimitri Chamblas se frotte à cet interdit et conçoit une création avec un groupe de dix détenus, souvent des anciens membres de gangs. En exclusivité pour Numéro Homme, le photographe d’art Pieter Hugo et Delphine Roche, rédactrice en chef adjointe du magazine, ont pu se glisser entre les murs pour témoigner de cette véritable exception culturelle.

Par Delphine Roche,

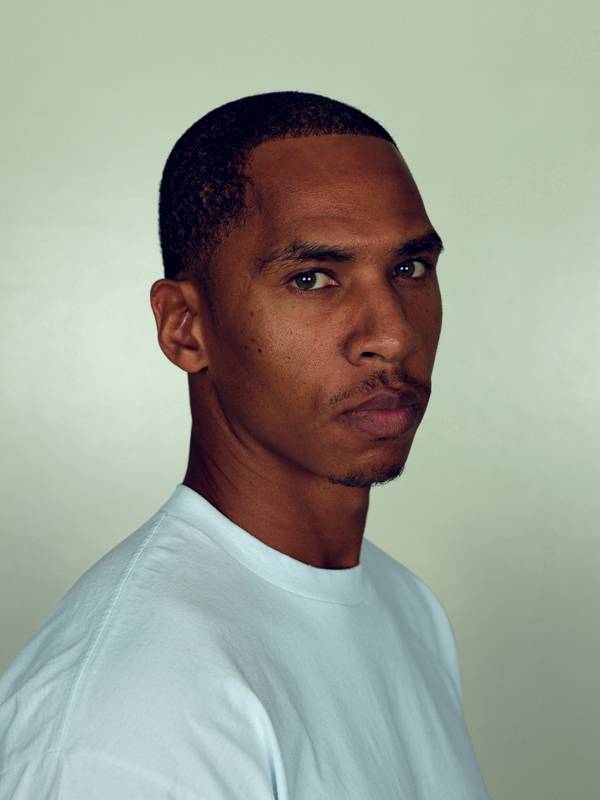

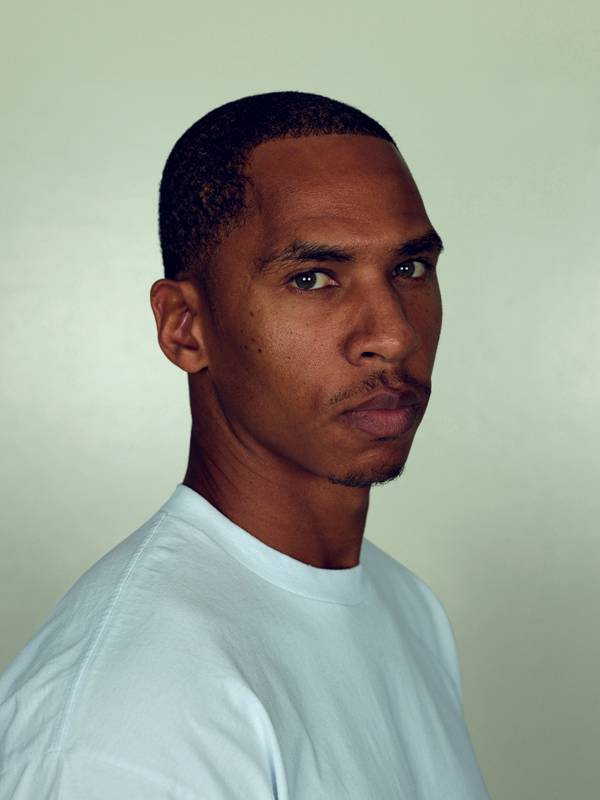

Portraits Pieter Hugo.

Lorsqu’on est chorégraphe, comment créer à l’intérieur d’une prison avec des corps marqués par les codes de l’ultra virilité et conditionnés par des années de confinement spatial ? C’est à cette problématique que le Français Dimitri Chamblas s’attache chaque semaine, avec la dizaine de détenus avec lesquels il élabore une création à Lancaster, en Californie, dans l’unique prison d’État située dans le comté de Los Angeles. Après une heure trente de voiture depuis la mégalopole, l’établissement surgit au cœur d’un paysage désertique troublé par quelques rares hôtels et fast-foods. Contrairement aux prisons françaises qui entassent notoirement les détenus dans des tours aux proportions étriquées, ici, l’institution, inaugurée en 1993, fait bon usage d’une denrée très abondante en Californie (comme le rappelait avec humour Noah Baumbach dans son récent film Netflix, Marriage Story) : l’espace. Sous l’azur serein, les bâtiments proprets aux parfums de désinfectant alternent sur quelque 106 hectares avec de vastes portions en plein air balayées par de violentes bourrasques. Dans les cours grillagées où les prisonniers se promènent, le soleil éblouissant rebondit sur les chasubles bleues aux dos marqués de cette inscription : “CDCR PRISONER”. Malgré la stricte structuration des espaces, et les nombreux contrôles auxquels doit se plier le visiteur, les lieux respirent à première vue un certain calme peuplé de silhouettes avec lesquelles le règlement interdit de tenter toute forme de communication, mais qui semblent, a priori, familières, tant les prisons américaines sont aujourd’hui une matière inspirant les fictions cinématographiques ou télévisuelles.

“Avoir le respect des professeurs qui me donnent l’impression d’être un étudiant comme un autre sur un campus, c’est très poignant, car ils voient en moi quelque chose de positif que je n’avais pas vu moi-même.” Terry Bell

Les prisonniers sont répartis en quatre yards, quatre cours entourées de plusieurs bâtiments, chacune correspondant à un statut et à un niveau de dangerosité supposée des occupants. Les cours B à D accueillent la “population générale” tandis que la A, où sont mis en œuvre les programmes de réhabilitation, est réservée aux prisonniers qui n’ont jamais commis aucune infraction disciplinaire. Construite pour environ 2 000 détenus, la prison abrite, selon un rapport du California Department of Corrections and Rehabilitation daté de septembre 2019, un peu plus de 3 000 individus. Un taux d’occupation élevé traduisant la véritable passion américaine pour l’incarcération, qui sévit depuis les années 70. Entamée en réponse à une hausse des chiffres de la criminalité dans les années 60, l’incarcération massive fait des États-Unis le pays doté de la plus forte population pénitentiaire au monde (en l’absence de données fiables au sujet de la Chine). Avec plus de deux millions d’individus placés durablement derrière les barreaux, il est estimé qu’environ 25 % des détenus du monde entier sont américains. Dans son rapport intitulé “Nation Behind Bars: A Human Rights Solution”, publié en 2014, Human Rights Watch tirait la sonnette d’alarme, estimant que de nombreuses lois américaines violaient des principes basiques de justice en exigeant des punitions d’une sévérité disproportionnée au regard des crimes commis. Signalant une augmentation de 430 % du nombre de détenus entre 1979 et 2009, le rapport soulignait que l’incarcération était utilisée de façon indiscriminée comme “le remède absolu à tous les maux”. Fréquemment dénoncée également, la façon dont cette politique a fait peser un poids supplémentaire sur les communautés les plus fragiles, paupérisées, marginalisées par le racisme et gangrénées par la violence et la drogue. Comme un fléau, l’incarcération massive s’est abattue sur les jeunes hommes noirs ou latinos dont la silhouette est devenue, aux yeux de la police comme aux yeux du reste de la population américaine, le portrait-robot du parfait criminel, créant de fait un stigmate indélébile. Pour un homme blanc incarcéré aux États-Unis, on compte actuellement pas moins de six Afro-Américains entre les murs des prisons.

En Californie particulièrement, note un article récent du New York Times, le nombre de détenus est passé de 20 000 en 1980 à 163 000 en 2006 – pour devenir aujourd’hui le second État du pays en termes de population carcérale, avec plus de 200 000 prisonniers. En effet, dans les années 90, une série de lois particulièrement drastiques ont vu le jour, comme l’explique le Dr Bidhan Chandra Roy – directeur de l’enseignement en milieu carcéral de l’université Cal State LA, et fondateur de l’organisation Words Uncaged, qui propose des ateliers de pratique artistique ou d’écriture, ainsi que des formations universitaires aux détenus californiens. “Dans notre État, les années 90 ont été marquées à la fois par l’épidémie de crack et par l’apogée de la culture des gangs. À la même époque sévissait le mythe du ‘superprédateur’, créé par le criminologue John Dilulio, selon qui nous allions assister, dans les années à venir, à un véritable bain de sang commis par de très jeunes sociopathes, la plupart du temps afro-américains et latinos. Cette théorie affirmait que les jeunes, souvent membres de gangs, qui commettaient des crimes violents à un âge précoce étaient d’une nature mentale différente du reste de l’humanité, qu’ils étaient des monstres incapables de toute réhabilitation.” Malgré une baisse spectaculaire des chiffres de la criminalité juvénile à partir de 1995, les lois autorisant à juger un mineur comme un adulte ont été maintenues. “De plus, de 1994 à 2012, la loi des trois coups (three strikes law) a permis d’enfermer à vie des individus coupables de petits délits non violents. Une longue liste de facteurs aggravants – utiliser une arme à feu, être lié à un gang… – a aussi été mise au point, permettant d’augmenter le nombre d’années de prison requis pour un seul crime. Également, la felony murder law fait qu’une personne en accompagnant une autre au moment où celle-ci commet un meurtre se retrouve jugée pour le même crime, même si elle n’y a pas participé directement. L’ensemble de ces lois a abouti à l’incarcération de mineurs de 16, 17 ans, condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Parmi les États développés et démocratiques, les États-Unis sont les seuls à établir ces condamnations à une perpétuité réelle, qui impliquent que les détenus mourront derrière les barreaux.”

À l’échelle fédérale, depuis plusieurs années une réflexion est cependant menée, tant par les républicains que par les démocrates, sur la nécessité de réduire la taille de l’ogre carcéral américain – pour des raisons éthiques, mais aussi financières, puisqu’il engloutit quelque 80 milliards de dollars par an. En Californie, une loi récemment passée (California Senate Bill 260) ouvre la liberté conditionnelle à toutes les personnes condamnées avant leurs 18 ans, et des audiences de libération sur parole sont plus facilement accordées. L’ancien gouverneur, Jerry Brown, est aussi intervenu pour réduire les peines de certains détenus, ce qui fut le cas pour 30 % des hommes participant aux programmes de l’organisation Words Uncaged. Pour faciliter la libération, de plus en plus d’efforts portent sur des projets de réhabilitation menés à l’intérieur des prisons, qui permettent aux détenus de réfléchir à leur parcours, de déconstruire la mentalité qui les a menés à commettre leur crime, et de reconstruire un nouveau rapport à eux-mêmes et au monde.

À cet égard, le yard A de la prison de Lancaster est un véritable modèle. Après avoir été d’abord incarcérés dans des établissements au niveau maximum de sécurité (niveau 4), les quelque 800 hommes qu’il regroupe sont ceux qui n’ont commis aucune infraction au règlement disciplinaire. Avec un niveau de sécurité moins élevé (récemment abaissé au niveau 3), cette cour peut donc vivre au rythme des nombreuses activités proposées. “Ce qui importe pour nous, explique le lieutenant Karla Graves, qui participe à leur encadrement, c’est que les prisonniers travaillent vraiment à leur auto-perfectionnement. Ils ne sont jamais enfermés dans leur cellule, la cour est accessible à tout moment, et ils peuvent choisir parmi les nombreux groupes d’écriture créative, de poésie, d’arts visuels, de théâtre, de musique, de yoga… ainsi qu’étudier et passer leurs diplômes à l’intérieur de la prison.” La véritable spécificité de ce lieu, qui fait, selon le Dr Bidhan Chandra Roy, le succès de cette approche progressiste de l’incarcération, réside dans l’engagement des détenus qui ont eux-mêmes demandé la mise en place de ces programmes. Sur le modèle d’Ear Hustle, le podcast à grand succès animé par les prisonniers de San Quentin, une autre prison californienne, des condamnés du yard A de Lancaster ont notamment déposé une proposition auprès de l’administration pour développer leur propre podcast. “Cela fonctionne car toute la cour A participe de cette mentalité, poursuit-il, ce qui n’est pas le cas dans d’autres prisons californiennes où nous dispensons aussi des cours, mais où des incidents violents éclatent souvent, ce qui provoque, pour des mois entiers, des situations de lockdown où tous les prisonniers sont enfermés dans leur cellule vingt-trois heures par jour.”

Pour définir son action, Words Uncaged s’est d’abord inspiré de l’exemple de Michel Foucault, qui, dans les années 70, voulait porter la parole des détenus au-delà des murs des prisons françaises, en les encourageant à s’exprimer par le biais de l’écriture. Mais alors qu’à l’époque Foucault s’était heurté à l’illettrisme des prisonniers, dans la Californie des années 2010 la demande émane des hommes eux-mêmes. Au bout de plusieurs ateliers d’écriture créative avec eux, leurs écrits ont d’abord été publiés sur le site Internet de l’organisation, avant d’être rassemblés, chaque année depuis sept ans, dans un livre. Également, des artistes viennent fréquemment organiser des workshops dans la prison. Parmi eux, Dimitri Chamblas a décidé, après une première rencontre, de poursuivre ce processus d’exploration avec les détenus. Dans la toute petite salle octroyée par l’administration pour la mise en place de son atelier, il tente de contrer les automatismes induits par l’environnement précarcéral de ces hommes, et renforcés encore par les codes de la prison. Par le travail produit sur les corps, il s’efforce de briser les plafonds imposés sur les énergies, les désirs et les imaginaires, expliquant aux hommes, par exemple, que leurs mouvements ne doivent pas nécessairement être proportionnels aux limites physiques qu’on leur fixe, mais qu’ils peuvent au contraire danser “immense” dans un espace minuscule, ou danser de façon minimale au milieu du désert.

“Je savais qu’il ne fallait pas suivre les règles des gangs, mais toute personne qui se dressait contre eux était poignardée et mourait.” Dimitri Gales

Au début, pour ces prisonniers encore jamais exposés à la danse contemporaine, évoluer sans musique, en bougeant parfois au ralenti, fut un choc culturel autant que personnel : “Je ne suis pas là pour leur apprendre des pas, explique Dimitri Chamblas, mais pour travailler à ce que chacun exprime ce qu’il a à dire par des mouvements qui lui sont propres. Lorsqu’on n’est pas protégé par du mouvement spectaculaire, il se produit quelque chose de très intime.” En n’imposant ni style ni technique particulière, l’irruption de la danse contemporaine fait surgir un véritable espace de liberté dans un environnement travaillé par les codes et les rituels, où tout, jusqu’aux contacts physiques, est réglementé. “La présence de la danse remet en question la définition de la masculinité, le rapport à l’espace, le plaisir, la honte, les préjugés projetés sur ces hommes”, poursuit Dimitri Chamblas. L’artiste qui a, pour Performa à New York, ou encore récemment à la Fondation Lafayette Anticipations, invité dans ses créations une diversité de corps et de profils sociaux, se livre ainsi ici à une entreprise de “déprogrammation” radicale dans un environnement travaillé par la peur du vide, où la reconnexion à soi-même, dans le cadre des programmes de réhabilitation, adopte souvent des discours hérités des méthodes de développement personnel. Ici, les impératifs et les mécaniques laissent la place au flou, au souffle, au ressenti le plus fragile et le plus ténu. Explorer son propre mouvement sans musique, devant son compagnon de cellule, relève alors d’une mise à nu, d’une acceptation de sa vulnérabilité et d’une découverte de soi a priori impensables pour des hommes façonnés depuis l’enfance par les diktats de la masculinité toxique.

Le reste du temps, la réhabilitation emprunte plutôt au domaine plus rassurant du béhaviorisme, s’attachant à déterminer les mécanismes comportementaux des détenus, les liens entre stimuli et réponses. “Une des choses que j’ai comprises ici, explique l’un des participants au projet de danse, Terry Bell, c’est que si les comportements sont des choses qu’on construit et qu’on apprend, on peut aussi les ‘désapprendre’.” Condamné à l’âge de 17 ans à la perpétuité sans libération conditionnelle, le jeune homme aujourd’hui âgé de 36 ans, qui fut balloté durant son enfance entre plusieurs membres de sa famille très abusifs, a utilisé son temps en prison pour se reconstruire et pour étudier. “Tout ce que j’ai fait auparavant, et qui m’a mené à être incarcéré, c’était un choix. J’aurais pu agir différemment. Je ne faisais pas partie d’un gang, la preuve, je n’ai aucun tatouage, mais je fréquentais des criminels. Quand la mère de ma petite amie a été tuée, le simple fait d’être associé, à cette époque, à des personnes très négatives, faisait de moi un suspect. Je savais qui avait tué sa mère, mais je n’étais pas prêt à impliquer cette personne [suivant en cela un code de l’honneur qui interdit de “balancer” et de collaborer avec les autorités]. Alors qu’un mec que je prenais pour un ami n’a pas hésité à m’incriminer… Aujourd’hui, après avoir participé aux groupes de parole et d’entraide, j’ai passé cinq associate degrees [équivalent du DEUG] dont le premier dans le domaine des sciences comportementales. Maintenant, Cal State LA nous donne la possibilité de passer un bachelor’s degree [niveau licence], pour lequel j’étudie actuellement. Avoir le respect des professeurs qui me donnent l’impression d’être un étudiant comme un autre sur un campus, c’est très poignant, car ils voient en moi quelque chose de positif que je n’avais pas vu moi-même.”

Pour la plupart des prisonniers présents dans le groupe de danse, tous afro-américains ou latinos à l’exception d’un Blanc, entrer à l’université tenait lieu, statistiquement, d’une véritable chimère. “À Cal State LA, poursuit le Dr Bidhan Chandra Roy, seul 1 % de nos étudiants sont afro-américains. Cette minorité est bien plus présente dans les prisons. On peut en déduire qu’à l’âge où les jeunes Blancs de la classe moyenne entrent à l’université, les jeunes Noirs entrent en prison, dans les mêmes proportions.” Participe à cette situation un discours stigmatisant martelé encore et encore, par les habitants des quartiers difficiles et même par le personnel enseignant, qui décourage souvent les jeunes. “J’ai un frère jumeau, et un jour, pendant mon enfance à South Central Los Angeles, un professeur nous a dit que statistiquement, l’un de nous irait à l’université, et que l’autre irait en prison”, explique Arshawn Green, 28 ans, Afro-Américain condamné à vingt et un ans d’incarcération pour tentative de meurtre. “J’ai tout de suite pensé que j’étais celui qui finirait en prison. Mon quartier était infesté de gangs et on m’a vite inculqué un état d’esprit guerrier. Ma mère, célibataire, n’arrivait pas à s’occuper de nous deux, et mon jumeau est allé vivre avec ma grand-mère. Je me suis alors senti vraiment isolé car je n’avais que lui à qui parler. J’ai eu le sentiment que tout le monde m’avait abandonné et, comme mon père n’avait jamais été là, ce sont les mecs des gangs, plus vieux, qui m’ont expliqué comment devenir un homme. Ils m’ont appris à voler, à me battre, à bien m’habiller, à manipuler les femmes. Et aujourd’hui, me voilà en prison, la prédiction s’est réalisée.”

Chez neuf des dix apprentis danseurs, le tissu familial, dramatiquement détérioré et dysfonctionnel, a créé une fragilité psychologique et affective qu’ils ont masquée par des comportements violents. Né d’une mère toxicomane, Randolph Haliburton, 28 ans, a été adopté par sa tante qui élevait seule ses propres enfants et menait de front deux emplois pour joindre les deux bouts. Très jeune, il a développé, comme sa mère, une addiction aux drogues, qui l’a amené à commettre des vols pour faire face à sa dépendance. C’est ainsi qu’à l’âge de 18 ans, suite à un cambriolage, il a fini en prison où, aujourd’hui, il passe enfin ses diplômes. Pauvres, dormant parfois dans la rue ou passant d’une maison à l’autre dans des familles où les adultes, en proie à des problèmes d’argent, de drogue ou de violence domestique, ne veulent ou ne peuvent pas s’occuper d’eux (autrement qu’en faisant preuve, à leur encontre, d’une intense violence physique et psychologique), la plupart des participants au projet de danse ont cherché des liens affectifs dans les gangs. “J’ai vécu avec ma grand-mère qui me battait, puis ma mère m’a repris avec elle, mais comme elle n’avait pas d’argent, elle faisait des strip-teases privés pour des hommes qui venaient chez nous”, explique Antonio Toy, 33 ans, originellement condamné à perpétuité, mais dont la peine a été commuée par le gouverneur en 2019. “Alors je m’enfuyais, j’allais à Los Angeles pour rejoindre mes cousins. Je voulais vraiment ressembler à mes amis de LA, donc je me comportais comme eux et j’ai fini par rejoindre leur gang. J’avais un revolver, je volais des gens. Quand j’ai eu 18 ans, ma petite amie a été assassinée par son ex. Puis plusieurs membres de ma famille ont été tués. Je ne savais plus quoi faire de moi alors je me suis encore plus enfoncé dans le mode de vie des gangs. Un peu plus tard, mon cousin m’a dit qu’on l’avait battu, je suis allé dans le quartier où vivait son agresseur, je l’ai vu de loin et j’ai tiré. Je l’ai raté mais je me souviens qu’à ce moment précis, je voulais vraiment le tuer. C’était la pire décision de ma vie et je n’essaie pas de la justifier, j’en suis responsable. À l’époque, j’étais vraiment perdu et je n’avais pas de figure masculine positive à laquelle m’identifier, tous les hommes autour de moi étaient des criminels.”

Souvent, dans ces quartiers d’où sont issus les jeunes détenus, les polarités du bien et du mal sont tellement inversées que les figures masculines les plus négatives sont célébrées commes des héros. Alors la reproduction sociale bat son plein et le crime se transmet de frère en frère ou de père en fils, comme dans le schéma familial traditionnel. Dans ce monde à l’envers, Tyson Atlas, né à San Bernardino en Californie, a pu bénéficier, contrairement à la plupart de ses camarades, de la présence et des conseils de son père. Dans son quartier dévasté par la violence, dès sa prime enfance deux de ses cousins sont assassinés. Son père, pour sa part, est une figure tenue en haute estime pour son talent dans nombre d’affaires illégales. “Il vendait de la drogue, jouait de l’argent, et tout le monde me parlait de lui avec le plus grand respect. Il était très populaire, son succès impressionnait tous mes voisins. Mais il était souvent incarcéré à cause de ses activités. Il me donnait des conseils sur la façon de me comporter, et je voulais suivre sa voie parce que je voulais être aussi adulé que lui. Il me disait notamment que je ne devais autoriser personne à me faire du mal, que je devais savoir me défendre.” Alors qu’il a 16 ans, Tyson Atlas est arrêté pour possession d’une arme à feu à l’école. Un jour, pris au milieu d’une guerre de gangs, un jeune homme tire sur lui et le blesse. Suivant le code de l’honneur, il refuse de révéler à la police le nom de son agresseur. “Deux mois plus tard, à sa sortie d’un de ses nombreux séjours en prison, mon père m’a demandé de le conduire dans le quartier du garçon qui m’avait tiré dessus. Nous étions en voiture, et je l’ai vu. Mon père m’a dit de descendre et de le tuer sous ses yeux. Je l’ai fait.” S’ensuit pour le jeune homme une condamnation à la perpétuité réelle, sans libération conditionnelle. Repenti dès le moment de son procès, Tyson Atlas a revu son père quelque dix ans plus tard lorsque celui-ci a été muté à la prison de Lancaster, dans la cour B, avant que sa mort ne les sépare à jamais. Baleegh Brown, ancien champion olympique junior d’athlétisme, condamné à trente-quatre ans pour vol avec agression, a été entraîné dans la criminalité par ses frères : “Ils faisaient partie d’un gang et ils me trouvaient trop sensible, mes traits de caractère n’étaient pas ceux d’un homme. Ils me traitaient sans cesse de pleurnichard.” À 14 ans, faisant face à plusieurs difficultés personnelles et affectives, il finit par emprunter un revolver à son frère et commet son premier vol.

Pour qui a grandi avec de tels exemples de masculinité toxique, la prison est le pire lieu où espérer un changement de paradigme. D’autant plus que les crimes commis par certains les propulsent dans les établissements les plus durs, les prisons à 180 degrés, au niveau maximum de sécurité : dans cette version améliorée du panoptique étudié par Michel Foucault dans son ouvrage séminal Surveiller et punir, les gardes, depuis leur tour, peuvent envelopper d’un seul regard toutes les bâtisses. En Californie, l’affrontement des gangs s’y perpétue selon de nouvelles lignes de partage, raciales et communautaires, avec un code de comportement extrêmement strict. Le simple fait d’adresser la parole, dans la cour, à un homme d’une autre couleur que la sienne peut avoir des conséquences tragiques. Afro-Américain, Dimitri Gales, 27 ans, dont la peine de perpétuité pour participation à un meurtre et affiliation à un gang a été réduite l’année dernière, se souvient d’une scène qui l’a marqué : “Dans la première prison où on m’a affecté, je parlais avec un Blanc, et il m’a demandé s’il pouvait manger mon brownie, si je n’en voulais pas. Alors je le lui ai donné et nous avons continué à discuter. Tout à coup, deux Noirs sont arrivés et ils m’ont demandé de m’écarter. Je les ai vus tuer cet homme sous mes yeux, littéralement, sa cervelle était éclatée par terre, juste parce que je lui avais donné un brownie. Je savais qu’il ne fallait pas suivre ces règles, mais toute personne qui se dressait contre les gangs était poignardée et mourait.”

“Mes frères faisaient partie d’un gang et ils me trouvaient trop sensible, mes traits de caractère n’étaient pas ceux d’un homme. Ils me traitaient sans cesse de pleurnichard.” Baleegh Brown

Dans ce contexte, pour éviter les problèmes, la seule solution est de se tenir à carreau et de pratiquer la musculation à l’extrême pour préserver son apparence de mec dur et ne surtout pas avoir l’air d’une victime, d’une cible facile. Parmi les dix hommes interviewés, tous mentionnent l’interdit suprême, celui de pleurer, ce qui, dans une telle promiscuité avec des détenus qui ont perdu tout espoir de retrouver un jour la liberté, et qui poursuivent les activités criminelles entamées avant leur incarcération, équivaut à se condamner à sa propre mort. Les stratégies de construction d’une masculinité stéréotypée, tout en attitudes viriles et masques impénétrables, atteignent alors un paroxysme insupportable chez ces jeunes hommes qui ont commis leur crime en étant encore adolescents ou postadolescents, souvent en imitant leurs pairs ou par peur du regard d’autrui, et qui se retrouvent en prison, dans des circonstances encore plus difficiles, sans jamais avoir eu le temps de mûrir et de définir leur propre rapport au masculin. “Souvent, avant leur incarcération, ces très jeunes garçons se sont un jour retrouvés dans un affrontement où ils ont eu l’impression de ne pas avoir le choix de leurs actes, explique le Dr Bidhan Chandra Roy. Les tensions montent en flèche, quelqu’un sort un revolver, et ils auraient l’air faibles ou pas assez virils s’ils décidaient de ne pas répondre à la provocation. Cela vient d’une vision de la masculinité qui se définit par la violence. Si votre virilité dépend des règles de vie des gangs, un jour, vous vous retrouvez nécessairement placé dans une de ces situations où vous avez le choix entre tuer ou être tué, sans avoir jamais réellement conscientisé ce processus.” Ainsi, ce n’est qu’une fois en prison qu’Albert Beckley, alias AJ, 32 ans, a pris conscience de ses erreurs passées : “J’étais au trou parce que j’avais participé à une émeute qui ne me concernait en rien. Je m’en suis mêlé car un de mes potes faisait partie des instigateurs. Et tout à coup, j’ai compris que je me mettais toujours dans les ennuis à cause des autres, pour des histoires complètement stupides. C’est là que j’ai commencé ma réflexion et mon processus de transformation. Aujourd’hui, je peux dire que la prison m’a sauvé la vie parce que si j’avais continué à faire partie d’un gang, je serais certainement mort à l’heure qu’il est.”

Pour être un beau jour admis dans la cour A de Lancaster, les détenus ont dû traverser l’enfer des prisons les plus difficiles et attendre que le barème de points du système carcéral californien leur permette d’être transférés dans cette institution libérale. Ils ont dû, également, signer un contrat stipulant qu’ils renoncent à toute affiliation aux gangs et à toute forme de politique raciale et communautaire. “C’était un choc culturel quand je suis arrivé ici”, explique Kenneth Webb, aujourd’hui âgé de 29 ans, condamné pour meurtre et pour affiliation à un gang à une peine minimum de vingt-cinq ans pouvant aller jusqu’à la perpétuité. “Chacun est soi-même, il n’y a pas de règles tacites sur la façon dont tu dois parler à telle ou telle personne. Dans cette cour, la culture porte sur le développement personnel, et on peut nouer de vraies relations avec les gens. Aujourd’hui, je donne des cours de peinture à mes codétenus, je dirige un groupe qui s’appelle Healing Through the Arts [“guérir grâce aux arts”]”. Parmi les dix détenus, certains ont également créé un groupe nommé SAUCE, Social Advocates of Using Creative Energy. Tyson Atlas, Terry Bell et Kenneth Webb ont aussi passé plusieurs mois à écrire et à jouer ensemble une pièce de théâtre.

La danse, en revanche, même dans la cour A de Lancaster, relève d’un véritable défi lancé à la culture carcérale ultra virile. Lorsque Dimitri Gales et Kenneth Webb décident de lancer leur propre atelier, l’opinion publique de la cour accueille la proposition avec un sourire narquois. “On nous disait : ‘Oh, alors les mecs, vous allez twerker, c’est ça ?’” rappelle en riant Antonio Toy. Pendant un an, un petit groupe se réunit malgré tout sous la direction de Gales et de Webb, qui crée pour ses pairs des chorégraphies inspirées du hip-hop, sur une trame narrative opposant un groupe de robots dotés de cœurs à un autre groupe de robots sans cœur. Les danseurs décident ensuite d’aller plus loin dans leur pratique et demandent à être encadrés par un instructeur extérieur à la prison. “Dimitri [Chamblas] est arrivé et il nous a dit qu’il venait de la danse classique et contemporaine. Il affirmait que bouger un doigt, c’est déjà de la danse”, se souvient Antonio Toy.

Ensemble, et dans le cadre des programmes de l’organisation Words Uncaged, l’artiste et les détenus élaborent une chorégraphie qui sera présentée au mois de mai devant un public constitué de journalistes de Los Angeles, de célébrités et de politiciens californiens qui peuvent influencer l’évolution des lois. “Seront également présents lors de cet événement, poursuit le Dr Bidhan Chandra Roy, des anciens détenus condamnés à la perpétuité réelle, qui ont participé à nos programmes, ont été libérés et sont retournés à la vie civile. Parmi ces trente personnes, aucune n’a récidivé, toutes sont parfaitement intégrées. Elles ont une influence très positive sur leur communauté car elles parlent à des adolescents qui appartiennent à des gangs et partagent leur expérience avec eux pour qu’ils changent de voie et ne finissent pas en prison. Dimitri Gales, qui sera bientôt libéré, a déjà un emploi qui l’attend au sein de l’organisation de son frère, le rappeur YG, qui aide activement les jeunes de Compton [banlieue de Los Angeles où règnent la pauvreté, la guerre des gangs et le trafic de drogue, une atmosphère souvent décrite par les stars du hip-hop qui en sont originaires telles que le groupe NWA dans les années 90, et, plus récemment, Kendrick Lamar]. En effet, l’organisation à but non lucratif de YG est partenaire de Words Uncaged pour la création d’un programme appelé 4 Hunnid Waze, qui fournira un salaire à des anciens détenus en échange de leur travail d’aide à la prévention des crimes et d’éducation des jeunes dans leur communauté.” Dimitri Chamblas travaille aussi à transformer la création artistique qui sera présentée en mai en un programme d’enseignement de danse (Body and Performance Art), ouvrant l’obtention de crédits universitaires dans le cadre d’un bachelor of arts [licence] du California Institute of the Arts (CalArts), dont il dirige l’école de danse Sharon Disney Lund.

Pour l’heure, les dix détenus participant à sa création consolident une fraternité qui brise les lignes traditionnelles des communautés ethniques qui pourraient ailleurs séparer Johnathan Hammon, le seul Blanc de la bande – issu de la classe moyenne et condamné à l’âge de 19 ans pour une série de vols – de ses neuf acolytes métisses, afro-américains ou latinos. “J’ai toujours voulu savoir danser, et comme j’en suis à mon troisième séjour en prison, je me suis promis que cette fois, j’allais grandir et changer, explique Johnathan Hammon. Je suis vraiment hors de ma zone de confort quand je danse, d’autant plus que le préjugé racial, très présent dans la culture des prisons, ne m’est pas favorable dans ce domaine. Mais je veux justement dépasser tous ces stigmates qui nous collent à la peau.” Pour tous, pratiquer une danse très ralentie, aussi subtile qu’un souffle, puis soudain extrêmement kinétique et explosive, est une expérience de découverte de soi en compagnie de ses compagnons de route, devenus de véritables amis. Dans la joie du corps et du mouvement, les systèmes d’autocensure cèdent la place à un champ de possibilités reconfigurées. “Quand je danse, je ne suis plus en prison, conclut Albert Beckley, qui pratiquait assidûment le krump avant son incarcération. J’ai commencé à retrouver mes mouvements, et, de nouveau, je pouvais être fier de moi. Et puis un jour, en cours, Dimitri a passé un morceau des Pink Floyd, c’était un monde nouveau pour moi, tout comme la danse contemporaine. Le hip-hop, je connais, c’est facile, mais là, j’ai laissé la musique me traverser et je me suis senti libre. Mon corps bougeait d’une façon que je n’avais jamais envisagée. C’est grâce à mes amis qui m’entourent que j’arrive à sortir de ma zone de confort. C’est fou de dire ça, parce que je suis en prison, mais je ne me suis jamais senti aussi heureux. Nous avons tous abandonné la mentalité du mec dur, car on ne peut pas être dur et danser lentement. Aujourd’hui, je sais être vulnérable, je laisse même les mecs me porter. On est dans une prison, et ces mecs peuvent me soulever de terre, me lancer en l’air comme une femelle… ça me va.”